Zoppas li fa, Paal Nilssen-Love li distrugge

PAAL NILSSEN-LOVE, New Brazilian Funk, PNL Records

Paal Nilssen-Love è un batterista che non si tira certo indietro quando c’è da lanciarsi a capofitto nel caos creativo. Vero e proprio guerriero del free più fisico, feroce e senza compromessi, degno compare di Mats Gustafsson, con il quale condivide attitudine ed estrema prolificità (il che a volte significa lavori prescindibili), Love è un talentaccio capace di passare dalle esplosioni di lava degli Arashi alla conduzione di una vera e propria orchestra (la sua Large e/o Extra Large Unit) e alle abrasioni noise in compagnia di un altro in cima alla lista degli indiziati per attentato alle buone maniere musicali (Otomo Yoshihide). Per l’ultima edizione del festival di Roskilde, in Danimarca, ha messo in piedi due progetti speciali, uno brasiliano e l’altro giapponese, qui presentati in un disco doppio. New Brazilian Funk vede al basso elettrico Felipe Zenicola, già nei Chinese Cookie Poets, oltre al chitarrista Kiko Dinucci, leader degli ottimi Metá Metá, e il percussionista Paulinho Bicolor, che aggiunge un sapore più tipicamente brasiliano (altrimenti non sempre semplice da scovare) utilizzando la cuica, una percussione dal caratteristico suono che di solito aggiunge accenti alla pulsazione del samba, utilizzata però qui in modo completamente diverso, quasi come strumento noise. Cosa stiamo ascoltando? Free rock rovinoso, con massi su massi che cadono. Sembra di assistere a una rissa tra DNA, Massacre e dei Kukan Gendai ipervitaminici, che poi imprevedibilmente si apre su scenari totalmente altri: ombre di Amazzonia in un canto tribale che prelude al caos assoluto, dove la sezione ritmica è un machete che taglia liane e spacca tronchi, mentre il sassofono fischia e starnazza, a tenere lontano le bestie pericolose (“Biggles And The Gun-Runners”). Pericoloso è proprio l’aggettivo adatto per l’ennesimo disco non adatto ai perbenisti, ai devoti dell’indie, ai cardiopatici e agli incapaci di stupore. Musica estremamente fisica, primitiva e avanguardista: dialoghi pre-alfabetici tra percussioni e sassofono, contorsioni free funk senza possibilità di redenzione e senza James, lucertole lounge incazzate ne(g)re, montagne russe entusiasmanti (la sarabanda di “Beating Back Pain”). Confesso che il primo impatto col disco è stato respingente: ho pensato, ecco, il solito disco in cui Love la butta in caciara senza pietà e basta. Mi sbagliavo. Perché sì, la butta in caciara senza alcuna pietà, ma il quintetto è in assoluto stato di grazia: affilatissime lame noise, zornismi violenti e bene assortiti (in diversi momenti il sax di Gjerstad ricorda le prime cose di Mr. Tzadik), un groove perennemente sul punto di franare ma al tempo stesso inesorabile e (s)centratissimo. Alcuni episodi sono letteralmente stupefacenti: i languori tropicalia, sepolti da una coltre di cenere, che non riescono, pur provandoci, a tenere a bada i diavoli che cospirano da ogni dove per corrompere quella che tenta di essere una canzone (“Rural Rides”). Il flusso è inarrestabile, la creatività dei musicisti straborda, non conosce requie, è alta la febbre di questo live (così riuscito da aver convinto i musicisti a dar vita ad un gruppo stabile), ci sono inevitabili momenti meno a fuoco (“Five Dollars And A Jug Of Rum”, dimenticabile), memori della lezione free punk degli Ex, bufali guidati verso il precipizio da un basso suonato con la vanga e una batteria gru che spacca tutto mentre una chitarra betoniera si (pre)occupa di mescolare tutti i detriti per costruire cattedrali che verranno immediatamente bombardate. “Restless”, irrequieto, in costante fibrillazione il suono di questa unità di combattimento, che si concede qualche pausa accarezzando improvvisamente fantasmi (l’ombra di Derek Bailey proprio all’inizio di “Restless”) per poi virare nuovamente altrove, nascondersi in un’ansa riparata del grande fiume del suono e apparecchiare un rituale che esplode poi in un inspiegabile ibrido tra armonie brasiliane e foga hardcore (“Fruit Of The Lemon”). Pick a time, scegli un tempo, un momento: questo l’invito dell’ultima traccia, con Paulinho Bicolor a fare meraviglie con la sua cuica (la fa parlare, a un certo punto sorge il dubbio che non sia uno strumento a fiato addirittura) e poi un attacco frontale in your face che non lascia scampo, e sono di nuovo vetri rotti, spine, selve, discese ripidissime, adrenalina, confusione, dito medio a Euclide e pedalare a perdifiato, sino a un ictus no wave/batucada finale. Ne vogliamo di più, ne vogliamo di più, non ci basta mai. Queste geometrie del disastro faranno contenti i fan di Tom Zé come quelli di Peter Brötzmann, quelli dell’ultranoise americano (Load Records?) o giapponese (da Merzbow a Ikeda alle cose jazz di Otomo, con tutto quello che ci sta in mezzo) più bieco come i devoti del jazz con la mente priva di inutili pregiudizi.

Grande disco.

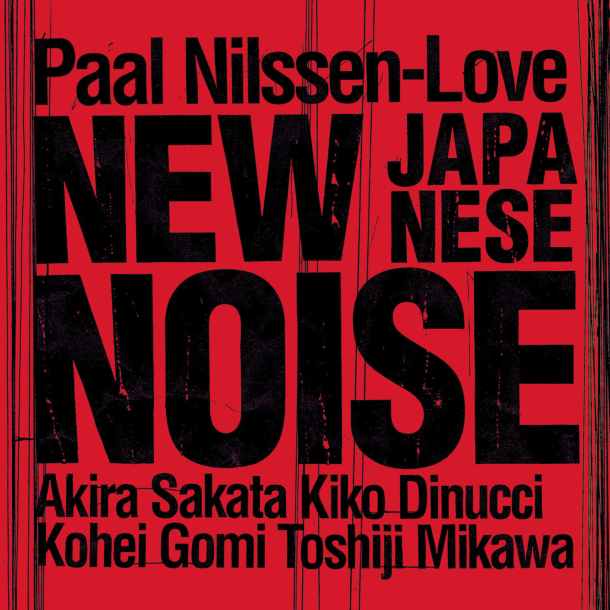

PAAL NILSSEN-LOVE, New Japanese Noise, PNL Records

Ecco invece l’altro progetto nato appositamente per il festival di Roskilde. Nuovamente Kiko Dinucci con la sua chitarra alla Arto Lindsay, il leader alla batteria (torrenziale e strabordante come sappiamo) e poi un manipolo di giapponesi assetati di rumore: il venerabile Akira Sakata a sax alto, clarinetto e voce, Kohei Gomi (Pain Jerk) all’elettronica, Toshiji Mikawa (testa pensante, anche se forse non è proprio l’aggettivo più adatto, di Incapacitants e membro anche di Hijokaidan, tra le cui file è passato pure Merzbow). Tre quarti d’ora di abrasioni, agguati, morsi, spasmi, sputi, schiaffi, con qualche benvenuto ma inevitabilmente breve allentamento della anfetaminica tensione (“Up The Line To Death”), Sakata sugli scudi con il sax alto a zornare (anche se è l’arzillo musicista di Osaka ad aver forse ispirato Zorn, visto che è in giro addirittura dagli anni ’60), a mettere sale sulle ferite aperte senza alcuna remora, insieme a una congrega di sciammanati che lo segue come un Aguirre che invece di ritrovarsi da solo è inspiegabilmente riuscito a racimolare una minima truppa per proseguire nella sua missione folle.

Ed è proprio furore di Dio, quello che muove questo quintetto, ma un Dio arcigno e malevolo, scontroso, arcaico e rancoroso che scaglia fulmini e saette mentre qui in basso ci si affaccenda per apparecchiare un po’ di tempesta: un vulcano perennemente in eruzione, tra colate di lava, rotolare di massi, massicci assalti all’arma bianca, nessuna ombra di struttura, forme completamente fuse. In questa vera e propria fucina di Efesto la temperatura è altissima, l’ispirazione non sempre all’altezza. Forse meno entusiasmante del suo gemello brasiliano, ma ugualmente potente e a briglia sciolta, questo lavoro suona a tratti come una furiosa versione jazz della colonna sonora del primo Tetsuo, l’uomo d’acciaio del geniaccio Shinya Tsukamoto. Se in alcuni frangenti regala le stesse affilatissime emozioni, complessivamente è però meno da cuore in gola dell’altro album, anche se siamo certi che dal vivo lo spettacolo sia stato una vera bomba. L’ascolto di questo lavoro somiglia ad attraversare uno Stige fatto di fischi bestiali, improvvisazione informalissima, bave industrial, bagliori grigio antrace, detriti e solo vaghissime ombre di ciò che un tempo chiamammo jazz, oppure rock. Notevole “The Bone People”, dove Sakata convoca fantasmi, mononoke (spiriti), yokai (mostri), usando la voce come uno sciamano, per poi improvvisarsi praticamente hardcore punk, mentre attorno a lui è tutto uno scatafascio. Del resto si dice che in Giappone esistano otto milioni di dei e spiriti che risiedono ovunque. Grandissimo Sakata San, che ha 74 anni ha ancora una furia ed una spregiudicatezza che molti ventenni possono tranquillamente invidiare.

Disco sicuramente ostico, selvatico, feroce, dal quale uscirete pieni di graffi spine e coi vestiti strappati: ma è così inebriante il sapore del sangue in bocca a volte, no?