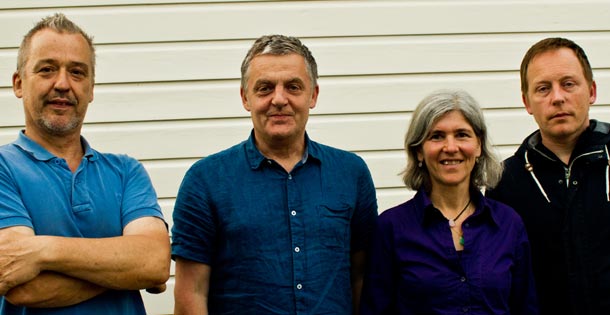

THE EX, Arnold de Boer

Ammetto di aver vacillato un attimo all’idea di dover preparare un pezzo sui The Ex. Da dove partire, dove trovare il bandolo della matassa di una band che campa da trentotto anni e con all’attivo qualcosa come venticinque album o giù di lì, non contando le uscite “minori” (solo di formato)? E questo non è neanche l’elemento più disorientante della faccenda. Nei quattro decenni di attività del gruppo olandese tante sono state le svolte stilistiche, le sperimentazioni, le scelte eterodosse, le strade di ricerca musicale intraprese. Strade che dall’iniziale humus anarcho-punk dei primi anni si sono via via ramificate portando gli Ex a confrontarsi con la musica popolare dell’Est Europa, col freejazz più trasversale, con i ritmi e le tensioni della musica etiope o con rumorose pulsioni avantgarde. Basterebbe dare un’occhiata alla miriade di collaborazioni di altissimo livello di cui è disseminata la loro discografia per rendersi conto del grado di apertura verso linguaggi sonori così diversi tra loro. Un’attenzione verso “l’esterno” che già si faceva sentire nel primo periodo di attività della band, caratterizzato da un (post) punk macchinalmente nervoso che assimilava in qualche modo una certa tendenza crassiana a spingere sempre più avanti i limiti del proprio suono. Esemplare in questo senso Joggers And Smoggers del 1989, quello che probabilmente è insieme punto finale di questa fase e punto di partenza delle cose a venire, doppio disco in cui quella matrice post-punk di cui parlavamo veniva fatta letteralmente esplodere con gioia anarcoide verso molteplici direttive, mandando al diavolo qualsiasi pretesa di organicità e affastellando uno accanto all’altro invettive cinetiche alla Gang Of Four sotto stimolanti, frammenti di world music, rumore bianco sparso (da notare lo zampino diretto dei Sonic Youth qua e là) e scariche di improvvisazione radicale. Tutti elementi che ritroviamo, ora più ora meno, nelle successive escursioni discografiche a mo’ di sedimentazioni geologiche.

Dopo quel viscerale caos spinto in tutte le direzioni possibili a ritmi forsennati, i trent’anni successivi sembrano impiegati in un continuo tentativo di approfondire quegli sketch e di lasciarli interagire, organicamente, in quella sorta di continuo work in progress che è il sound degli olandesi.

Una costruzione continua su delle basi solide, tanto che l’aspetto probabilmente più paradossale di tutta la faccenda è il fatto che i The Ex possono tranquillamente passare da un esperimento all’altro senza perdere un’oncia di riconoscibilità. Quel motore interno che gira continuamente, con quelle chitarre nervose e geometriche a produrre pattern con una spiccata attitudine ritmica (certe cose dei primi Fugazi non sono poi così lontane) ha fatto da base per quegli innesti che hanno poi retroagito su quella stessa base. Non a caso si parlava di “sedimentazioni geologiche”; ascoltando le ultime prove le eco di quegli innesti sono evidenti e inglobati come ingranaggi nuovi nella macchina sferragliante dei The Ex. Assimilazione ed accomodamento, prendendo a prestito un concetto dello psicologo Jean Piaget e le sue teorie sullo sviluppo cognitivo. Lavorare con il violoncellista Tom Cora su spunti di popular music esteuropea, o con gli improvvisatori Ken Vandermark e Mats Gustafsson o, ancora, con il sassofonista etiope Getatchew Mekuria, non sono solo collaborazioni una tantum, ma quasi occasioni di auto-apprendimento tramite l’incontro/scontro di storie musicali così diverse. Servirebbe un articolo a parte per parlare di tutti i personaggi che hanno incrociato la strada dei The Ex in questi quarant’anni condotti sotto la stretta egida di un’etica DIY coerente con un afflato politico sempre presente e a cui forse bisognerebbe dedicare un ulteriore articolo di approfondimento…

Insomma, ci sarebbe tanto di cui parlare. Abbiamo colto al balzo quindi l’occasione di contattare il gruppo per email in occasione dell’uscita del loro ultimo album, 27 Passports, e discuterne con i diretti interessati.

Ciao, qui è Arnold de Boer dei The Ex, grazie per averci proposto questa intervista.

Iniziamo con il vostro nuovo disco, potete parlarcene un po’? Il titolo, 27 Passports, ha un significato particolare?

Per noi “27 Passports” vuol dire molto. Vorremmo che il mondo si liberasse di tutti i confini, e fino a quel momento auguriamo a tutti di avere 27 passaporti…

Il disco include un photobook di Andy (Moor). Non è la prima volta che abbinate musica e fotografia, era già successo con lo storico “1936, The Spanish Revolution”, se non ricordo male. Che tipo di rapporto avete con la fotografia, o con le arti grafiche in generale, e che relazione c’è con la vostra musica?

La nostra relazione diretta è Andy, lui è anche un fotografo e ci ha mandato qualcosa come 27000 fotografie dalla sua collezione, tra le quali ne abbiamo trovate molte che in qualche modo ci sembravano davvero connesse ai nostri brani. Il lavoro sulla musica viene prima ovviamente, ma dopo un po’, quando i pezzi iniziano ad agitarsi nella nostra mente, non è inusuale che appaiano delle immagini, e in questo caso è accaduto così di frequente che abbiamo dovuto farci un libro. Il resto di noi di solito non fa alcuna foto nei posti in cui andiamo, solo Andy ha uno smartphone.

I vostri viaggi e le vostre collaborazioni sembrano quasi una risposta ai “nostri” ascolti quasi sempre euro o USA-centrici. È difficile avere a che fare con musiche che vengano dal di fuori ed è ancora più difficile vederle trattate senza banalizzazioni. Anche l’etichetta “world music” spesso tende a inscatolare in un pacchetto presentabile, innocuo e standardizzabile ciò che standardizzabile non dovrebbe essere. Cosa pensate in merito? È solo un problema di carenza di canali, o c’è dell’altro?

Non penso sia difficile, lo è di più chiudere orecchie, occhi e mente alla musica che viene dal di fuori dell’Europa occidentale. Prendi Amsterdam, ad esempio: c’è musica dal Marocco al mercato, un matrimonio siriano dietro l’angolo, musica curda e turca nei negozi, dal Suriname e dall’Etiopia nei ristoranti, ogni sorta di hip-hop africano negli angoli delle strade, un gruppo di rapper con origini eritree, ghanesi e caraibiche guida le classifiche in Olanda, e così via. Jace Clayton chiama il moderno mix di musica internazionale “world music 2.0” nel suo libro “Uproot”. Le persone potrebbero pensare che la vecchia divisione “musealizzata” tra “musiche di qui e musiche da altrove” esista ancora, ma questa è pigrizia, dovrebbero svegliarsi. Nei club underground di tutto il mondo suonano numerosi act africani, asiatici o dal Sud America, e già da molti anni. Quindi quello che facciamo è davvero normale, o almeno così ci sembra.

Avete suonato spesso con musicisti di area free-jazz, e se non ho ascoltato malissimo i vostri vecchi album, l’improvvisazione ha sempre fatto parte della vostra cassetta degli attrezzi. Non solo, ma ci sono anche spunti che potremmo definire “avantgarde”. Come riuscite a bilanciare l’improvvisazione con il rimanere comunque, nel senso più ampio possibile, una rock band?

Tutti i nostri pezzi partono con l’improvvisazione, è così che li costruiamo. Arrivati a un certo punto emerge qualche tipo di struttura, si aggiungono i testi, ed è allora che iniziamo a riconoscere il tutto come una canzone. I titoli vengono scelti parecchio dopo. L’improvvisazione è un elemento vitale della musica, penso che ogni musicista sarà d’accordo con questo. E nei nostri pezzi lasciamo le porte aperte, le pareti mobili e le finestre scorrevoli. I pezzi in questo modo rimangono freschi, e anche noi. Non ci misuriamo su criteri da rock band, vediamo la mancanza di equilibrio come un aspetto importante della vita; almeno fa sì che le cose si muovano.

Sappiamo che odiate la definizione che vi è rimasta attaccata di band “anarcho-punk”, ma il sottotesto politico nella vostra musica è sempre stato un punto centrale. Suonate da quasi quarant’anni, quindi siete le persone più indicate per rispondere a questa domanda: com’è cambiato il modo di coniugare musica e politica in questi anni secondo voi? Qual è, e qual è stato, il peso di questo aspetto nella vostra storia?

Quello che facciamo è molto personale. Le nostre scelte sono riconoscibili in quello che facciamo e in come lo facciamo. E potrebbero essere diverse da quelle che la maggior parte delle persone fanno in un determinato luogo e in un determinato tempo. Potrebbero essere viste come alternative, radicali o autonome. Per noi è normale, e non siamo gli unici a farlo o ad agire in questo modo. Quando le persone fanno luce su queste scelte, e le vedono come una qualche opposizione al generale stato delle cose, o come contro-cultura, allora il personale diventa politico. I miei testi non sono mai “intimisti”, e più che punti esclamativi hanno dei punti di domanda. Fanno parte della musica e cerco di farli funzionare con essa. C’è della grande musica che ha un diretto effetto politico. Quando King Ayisoba (un artista ghanese e un buon amico) lanciò sulla radio nazionale del Ghana il suo pezzo “Wicked Leaders”, fece un bel po’ di subbuglio. Non si è ritrovato a dover fuggire dal paese, ma ce ne sono di storie di musicisti fantastici e coraggiosi che invece sono stati costretti a farlo. Noi non siamo mai stati costretti a lasciare l’Olanda a causa della nostra musica.

Quarant’anni di Do It Yourself. Dev’essere stata dura.

Non è difficile. 40 anni a lavorare per capi, manager e avvocati, questo è difficile!

Trovate ci siano differenze tra l’autogestirsi negli anni ’80 e autogestirsi nel 2018? Pensate che il DIY abbia ancora delle implicazioni politiche o è semplicemente un modo di prodursi come un altro?

L’autogestione esiste da quando esiste chi disobbedisce. I miei genitori avevano un negozio, so cosa significa essere il capo di se stessi. Non avrei voluto nient’altro, è un’idea che mi è stata servita su un piatto d’argento. È libertà, è qualcosa che devi creare per te stesso, non è qualcosa che puoi ordinare online. Quando scegli di obbedire agli ordini di qualcuno, con tutte le implicazioni del caso, ti costringi a legarti in una rete di regole e norme. Quindi la politica c’entra e come.

Jazz, popular music, ritmi afro, noise… avete provato di tutto in questi anni, ma quello che potremmo definire il “suono-Ex” rimane sempre ben riconoscibile, pur “aggiornandosi” di volta in volta. Qual è il segreto? Qual è il punto focale intorno al quale gira tutto il resto?

Non proviamo. Viaggiamo, suoniamo, scambiamo, impariamo, ci lasciamo ispirare e siamo sempre impazienti e curiosi. L’unica cosa che non cambia mai è il cambiamento.

Ultime domande di rito: c’è speranza di rivedervi in Italia? Che musica gira attualmente nei vostri stereo?

Sì! Suoneremo il 26 Maggio a Catania all’Afrobar per i 30 anni degli Uzeda.

E ultimamente stiamo ascoltando KURWS, Massicot, Brader, Api Uiz e la raccolta “Sweet As Broken Dates: Lost Somali Tapes From The Horn Of Africa”.