Spaghetti Sound & Molotov: “Superonda” di Valerio Mattioli, con intervista

Introduzione a cura di Maurizio Inchingoli e intervista a cura di Angelo Borelli.

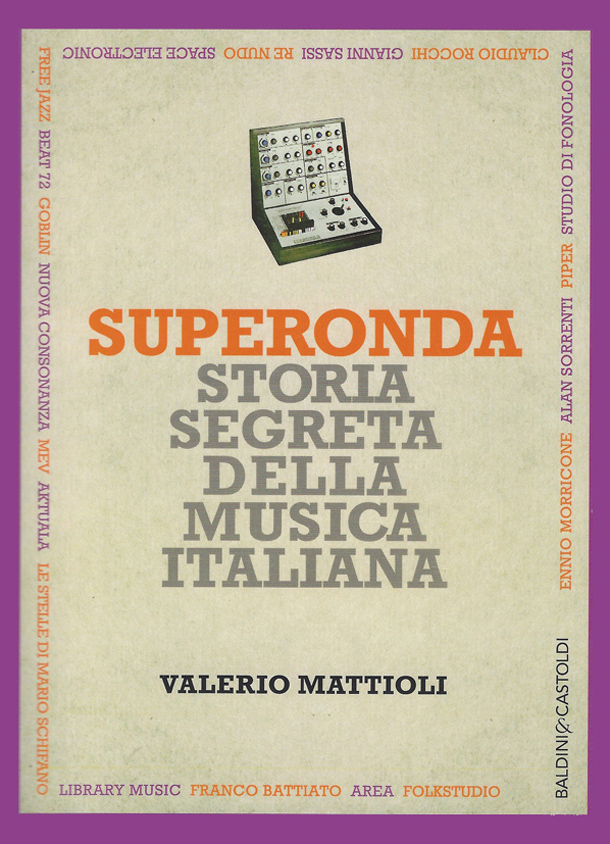

Seguo da tempo Valerio Mattioli (Roma, 1978), da quando si occupava di rumoroso rock di matrice per lo più americana (ma anche di psichedelie varie e persino black metal) in articoli e rubriche per Blow Up, sul blog Pillaloo coi colleghi Roberto Canella, Antonio Ciarletta e Federico Savini; nel 2007 fa uscire “Noisers: Tracce, Percorsi E Geografie Del Nuovo Rumore USA” (Tuttle Edizioni) e parallelamente scrive per XL di Repubblica. Non mi meraviglia che sia arrivato a pubblicare questo Superonda (un po’ me lo aspettavo…) non con la solita piccola casa editrice specializzata, bensì con un editore “grosso” come Baldini & Castoldi. Il motivo è semplice: col tempo aveva già messo in ordine vari tasselli musicali che era giusto, anche inevitabile, racchiudere in una pubblicazione del genere. Superonda è una sorta di lunga storia (si superano le seicento pagine) dai toni sapidi e a volte “romanzati” (lo stile che adotta è sempre di quel tipo…) che viene circoscritta in un preciso arco di tempo del Secondo Dopoguerra del secolo scorso. Valerio sa bene che certa musica, anche se “strana” e in un certo senso “sbagliata”, come ama affermare, in alcuni casi frutto di “felice confusione del momento” mista a evidente naiveté, non nasce mai per caso: descrive come e perché tutto ciò avviene e decide di catapultarci proprio tra i Sessanta e i Settanta, periodo particolarmente vivo e “critico” del nostro Paese. Non è un caso, ancora, che quello sia stato riconosciuto come uno dei più importanti e fertili recinti artistici anche da esperte voci d’Oltreconfine, un nome su tutti: Julian Cope. Da quell’agone entravano ed uscivano tutta una serie di figure che hanno davvero fatto la Storia della musica italiana.

Queste le parole d’introduzione: Fuori dalla diatriba Cantautori vs. Sanremo e Rock italiano vs. Musica leggera, Superonda è il racconto di quelle musiche che tra il 1964 e 1976 riuscirono a sviluppare linguaggi originali e in grado per una volta di proiettare la musica italiana all’estero, esercitando una sotterranea influenza sul mondo dell’elettronica, del rock alternativo, e delle musiche sperimentali…

Il libro è diviso in varie sezioni a tema, si è preferito non usare le classiche schede, proprio a voler preservare la forza discorsiva dell’autore, che tra un’opinione “tranchant” spesso divertita, anche se mai a-critica, e una serie di riflessioni tutte molto condivisibili e ampiamente documentate, mette in fila una sfilza di testimonianze di prima mano: le parole di Ennio Morricone in apertura, poi Franco Battiato, l’amato Claudio Rocchi, Patrizio Fariselli degli Area, Alan Bishop e via elencando, tutto materiale che rende l’insieme particolarmente succulento, anche quando magari l’intervistato di turno sembra accentuare un pelo su determinati aneddoti (direi che il trucchetto funziona, forse solo così possono scorrere tante pagine…). Ho trovato finalmente una rilettura scevra dai soliti e a volte schematici excursus di altri colleghi, penso – solo per fare qualche esempio – alla parte dedicata al Gruppo Di Improvvisazione Nuova Consonanza, a tutta l’aneddotica legata a quegli sconosciuti lavori di area “library” che sono rimasti tali fino a non molti anni fa, tornati in auge grazie a fondamentali “diggers”, sia italiani, supportati da mailorder come Soundohm ed etichette come la Cinedelic e la Black Sweat Records, sia stranieri, faccio tre nomi: Miles Whittaker dei Demdike Stare, Andy Votel e Dough Shipton di Finders Keepers Records. Dimenticavo i pionieristici avvicinamenti ai materiali di Morricone da parte di John Zorn, che reinterpreta alcune sue cose a metà Ottanta in The Big Gundown, e la doppia raccolta per la Ipecac di Mike Patton (che Mattioli intervista) Crime And Dissonance (con le note proprio di Bishop, morriconiano della prima ora). Come non notare poi la lunga disamina sulla nascita e lo sviluppo del prog di casa nostra, soprannominato ai tempi “nuovo pop” da influenti riviste come Ciao 2001: qui l’autore prova a raccontarci come possa venire riletta a posteriori (non negando a volte discorsi stilisticamente interessanti) una corrente musicale tanto amata e vituperata ai tempi e dopo, non è un caso che arrivi il punk a dire la sua alla maniera che conosciamo.

Ovvio che la chiusura non possa che venire affidata a quello che è stato l’evento spartiacque tra la controcultura e le spore rilasciate dalla stessa tra fine Settanta ed inizio Ottanta. Sto parlando del concerto tenutosi al Parco Lambro nel giugno del 1976, un festival organizzato dalla rivista “Re Nudo”, che solo qualche mese prima s’era messa in testa di far suonare per l’occasione pure il poco addomesticabile Lucio Battisti (non a caso citato per questo episodio e in un apposito capitolo per Anima Latina). L’evento fu immortalato da Alberto Grifi, quello di “Anna” e de “La Verifica Incerta”, l’occhio registico per eccellenza di quel periodo così incredibile…

Ci sarebbero poi da citare le figure di Gianni Sassi, Alvin Curran, Walter Maioli, i tanti dischi analizzati, e del perché il libro si chiama a quella maniera, ma ho già detto troppo. Lo scoprirete leggendolo per intero.

Io e Angelo avevamo letto il libro quasi in contemporanea, e abbiamo deciso di dividerci i compiti. Naturale quindi cercare di approfondire il discorso con l’autore…

Intervista a Valerio Mattioli

Superonda sembra permeato da una sorta di spirito di giustizia, di volontà di restituire a talune personalità il credito dovuto. Chi, secondo te, fra i musicisti e le band da te trattati, ha raccolto veramente poco, non solamente in termini di consenso del pubblico, rispetto a quanto seminato?

Valerio Mattioli: A essere sincero non sono stato mosso da alcuno “spirito di giustizia”: mi interessava soltanto raccontare un pezzo di storia italiana da una prospettiva altra, provando a cucire assieme fenomeni ed eventi tra loro anche molto distanti. Detto questo, non so chi tra i musicisti raccontati “avrebbe meritato di più”: i nomi potrebbero essere diversi, ma è anche vero che molti tra questi operavano coscientemente nell’underground ed erano contenti così. Poi magari ci hanno pensato ristampe, riscoperte e revival a riproporli a una nuova generazione di ascoltatori, quindi sai, la situazione è anche un po’ strana: tanti gruppi che nei Settanta magari suonavano se andava bene davanti a un centinaio di ascoltatori, adesso hanno più estimatori di gruppi che all’epoca riscuotevano molto più successo. Come mi capita di ripetere spesso, anche per esperienza diretta: è più probabile che un musicista indie americano di adesso conosca i Sensations’ Fix che la PFM…

Nel libro è narrata una sorta di contaminazione continua fra alto e basso, colto e popolare, in entrambi i sensi di marcia: Evangelisti con il GINC che si dà al rock o al contrario la scena freak romana che si stringe attorno a Giacinto Scelsi, per fare degli esempi. È un fenomeno che secondo te rimane confinato a quegli anni o possiamo rintracciare operazioni analoghe in periodi successivi? E oggi?

È un fenomeno che c’è sempre stato, anche se per lo più in direzione “dal basso verso l’alto”: nel senso che – perlomeno dalla prima psichedelia in poi – tantissimi musicisti rock hanno provato a cimentarsi coi linguaggi tipici della cosiddetta avanguardia, e questo vale per gli anni Sessanta ma anche per i tardi Settanta del post-punk e della musica industrial, per i Novanta del post-rock, per la fantomatica “techno intelligente”, eccetera eccetera, fino ai giorni nostri. Il percorso inverso (compositori “seri” che provano a flirtare con formule considerate “basse”) è già più raro, e quando si verifica non sempre le cose funzionano a dovere… C’è anche da dire che oggi l’autoproclamatasi musica seria non ha più quel ruolo che aveva quaranta o cinquant’anni fa, ma qui si entra in un campo (i destini dell’avanguardia colta) parecchio scivoloso e su cui non ho la forza di dilungarmi, perdonami…

Dedichi un intero capitolo ad “Anima Latina” di Battisti, un lavoro che, visto il peso dell’autore, non poteva non ambire a grandi numeri in termini di vendite. Sono applicabili categorie come quelle odierne mainstream/underground alla musica dell’epoca secondo te?

Certo che sì, anzi lo stesso concetto di “underground” per come lo intendiamo oggi deriva direttamente dagli anni Sessanta (anche se poi è intervenuto il punk a dargli sfumature nuove). “Anima Latina” è uno strano caso di musicista mainstream che prova ad assorbire i fermenti e le innovazioni provenienti dai sottoboschi diciamo così off-off, ma anche qui, non è un caso isolato: voglio dire, è un po’ come quando i Radiohead tirarono fuori “Kid A”. Ok, mi rendo conto che il parallelo può apparire forzato, ma insomma ci siamo capiti (credo).

Fra i grossi meriti di questa pubblicazione c’è quello di affidare al contesto un ruolo di co-protagonista rispetto ai fatti strettamente musicali: cinema, pittura, fumetti, architettura ma anche politica e movimentismo non sono relegati al ruolo di sfondo e le digressioni extra-musicali sono continue e direi piacevoli da ricordare. In merito proprio alla lente politica che veniva in quegli anni applicata a ogni aspetto della vita pubblica e privata, non ti pare strano che molti gruppi non si facessero tanti problemi a incidere per le terribili multinazionali in anni in cui il famigerato Stato Imperialista delle Multinazionali (S.I.M.) veniva visto come il male assoluto? C’era qualche forma d’attenzione da parte degli artisti verso modalità di produzione e distribuzione che non foraggiassero il bieco capitalismo e, in qualche maniera, venissero incontro alle esigenze del pubblico?

Sì, ci furono tentativi di autogestione dal basso; mi vengono in mente casi come la cooperativa L’Orchestra di Milano, oppure la Scuola di Musica Popolare di Testaccio e le mille esperienze consimili nate in Italia su quell’esempio, per non parlare delle campagne sulla “musica gratis” di Stampa Alternativa, dei concerti a prezzo politico, dei festival fai-da-te e così via. Però sai, è anche vero che quella rete fatta di etichette indipendenti & spirito do it yourself a cui siamo abituati oggi, all’epoca ancora non esisteva. Di nuovo, sarà solo dopo il punk che questa prenderà veramente forma, spesso tra l’altro grazie al lavoro di gente che politicamente e culturalmente si era formata proprio nel clima degli anni Settanta. E questo vale anche fuori dall’Italia: vedi il caso Rough Trade in Inghilterra, per restare al nome forse più emblematico.

Sui dischi di library: alla luce di quanto vai raccontando nel libro, cioè sul fatto che erano registrati per sbarcare il lunario con la Siae, grazie alle entrature di alcuni di loro in Rai ad esempio, si può parlare di lavori ancora “inediti” ora? Confermi il fatto che di quelle pubblicazioni, uscite in tirature limitate, non c’era traccia critica ai tempi? È esagerato secondo te parlare di una colpevole disattenzione da parte della critica?

La critica dell’epoca avrà tante colpe (quali poi è da vedere) ma di certo non possiamo imputarle di non aver prestato attenzione a dischi che manco venivano distribuiti e che gli stessi autori non si preoccupavano nemmeno di citare quando c’era da parlare del proprio lavoro. È vero però che alcuni di quei dischi erano eccezionali (pensa solo a quelli di Egisto Macchi) ed è quindi un peccato che non abbiano goduto di una maggiore visibilità. Comunque sì, a quanto pare gli archivi delle etichette di sonorizzazioni sono ancora zeppi di album incisi all’epoca ma di fatto mai stampati, e che quindi restano a tutti gli effetti “inediti”.

Sempre in merito alla library, puoi darmi un tuo giudizio sulla bontà delle recenti uscite che stanno un po’ invadendo il mercato discografico? Quanto possono essere considerate operazioni meritorie o al contrario quanto si sta cercando di cavalcare l’onda, anzi in questo frangente direi quasi la Superonda?

Eh, bella domanda. Di sicuro, fiutato l’interesse per questo tipo di materiali, in molti (troppi?) vi si sono buttati a capofitto e oggi non c’è settimana che non preveda almeno due o tre ristampe in ambito “library e dintorni” (o prime stampe di inediti, per restare a quanto dicevamo prima). Io onestamente ho un po’ perso il conto e di sicuro non ho i soldi per stare appresso a ogni singola uscita. Alcune però mi sembrano senz’altro più che meritorie: vedi le belle edizioni (anche esteticamente parlando) che la Cinedelic ha preparato per Egisto Macchi, o il lavoro di selezione che sta facendo l’etichetta Intervallo.

Rispetto alla mole del volume, in verità scorrevolissimo, la bibliografia di riferimento è piuttosto esile e inoltre si fa ampio ricorso a fonti di prima mano, come le interviste con i protagonisti condotte da te, nonché ad articoli di giornali, dell’epoca e non, e a fonti Internet. Secondo te c’è una penuria di testi validi in merito a certe esperienze musicali? È motivabile, ancora, come una disattenzione da parte di chi scrive o con il fatto che alcune musiche sono tornate d’interesse solo negli ultimi anni, solo in relazione all’attuale panorama musicale?

Se parliamo di bibliografia prettamente musicale, è vero: sull’epoca non c’è tantissima roba. O meglio: esistono una valanga di titoli sul progressive all’italiana, diversi testi sul beat (o bitt), le biografie di qualche singolo artista, diversi studi su argomenti specifici, e poi naturalmente parecchi saggi di taglio sociologico/politico/culturale (sull’underground dell’epoca fondamentale resta per esempio il lavoro fatto da Matteo Guarnaccia). È comunque vero quello che dici: molte di queste musiche hanno conosciuto un ritorno d’attenzione solo recentemente, e quindi non è escluso che in futuro appaiano altri testi sul tema, vai a sapere… Di fatto, ogni singolo capitolo di Superonda potrebbe essere lo spunto per un libro a sé. Sul solo free jazz italiano, per non fare che un esempio, si potrebbero scrivere altre 600 pagine…

Alcuni dischi, come il vino, hanno il pregio di invecchiare bene, altri meno: ci dai qualche titolo che secondo te, ancora oggi, può essere considerato di grande contemporaneità?

Ma sai, ogni disco denuncia l’epoca in cui è stato concepito, quindi è molto difficile parlare di “contemporaneità” per materiali risalenti a quaranta o cinquant’anni fa. Però – complice anche il ritorno di cui sopra – è vero che alcuni materiali a risentirli oggi stupiscono per la loro audacia, specie in relazione al periodo in cui furono incisi. Un caso classico è The Feed-Back del GINC, su cui tanto si è detto (e scritto) negli ultimi due o tre anni. Ma forse l’artista che più ha osato in un Paese come l’Italia resta davvero Franco Battiato. Non parlo tanto del Battiato dei primi due dischi (gli ultra-celebrati “Fetus” e “Pollution”) quanto di quelli del periodo “Aries”/“Clic”: lì sul serio riuscì in una sintesi credo tuttora ineguagliata in cui si mescolavano minimalismo, musica elettronica, memorie folk mediterranee, ambizioni avantgarde e sano piglio pop “all’italiana”. Però anche qui, più che la musica in sé (che è mooolto anni Settanta e quindi per sua natura datata) è l’approccio, l’atteggiamento sincretico alla base di quei dischi che trovo diciamo così “attuale”. Per certi versi è lo stesso approccio che trovi in album come “Rocchi” di Claudio Rocchi e “Lassa Stà La Me Creatura” del Canzoniere del Lazio, oppure nel “Giardino Magnetico” di Alvin Curran, che sono tutti dischi stupendi. Poi vabè, sarebbe da dire del Morricone del periodo giallo, di dischi assurdi di library music come il proto-techno “Tecnologia” di Farlocco, di gioielli space come “Cold Nose” di Franco Falsini… Ognuno ha i suoi preferiti, no? Io poi (nonostante il libro sia stato accusato di essere “anti-progressive”) ho anche una passione un pizzico perversa per Le Orme: per dire, come si fa a non adorare un pezzo come questo? Sembra uscito dal catalogo Ghost Box…