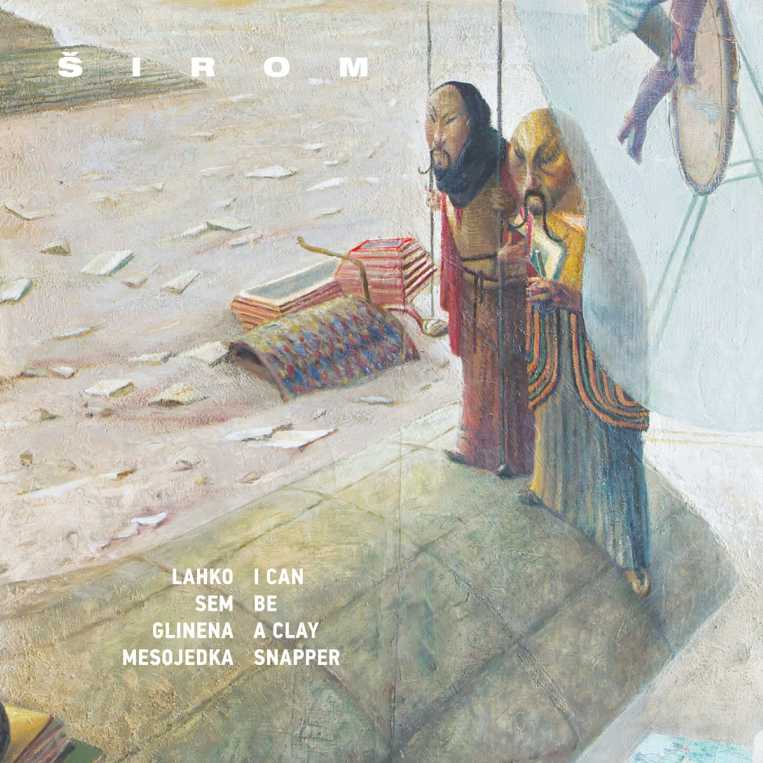

ŠIROM, I Can Be A Clay Snapper

Lo stesso senso di meraviglia che, ormai vent’anni fa, mi colse al primo, totalmente inaspettato incontro con la musica di Iva Bittová. Scoprire come il folk possa colpire al cuore senza essere banale e populista, come possa centrare perfettamente il bersaglio, essere assolutamente cantabile e caldo senza rinunciare a essere libero, esplorativo. Da lì poi arrivarono anche la folgorazione per la Anthology Of American Folk Music di Harry Smith e per il blues acustico, ma questo è un altro discorso. Il folk dunque come forma aperta, come fondamenta su cui erigere costruzioni solidissime e più reali del vero, ma non pesanti, bensì dotate di una straordinaria leggerezza con qualcosa di calviniano. Bilé Inferno, lo straordinario disco in duo della divina cantante violinista di Brno con il chitarrista Vladimir Vàclaveck, fu l’epifania dei miei vent’anni. Poi fu automatico e istantaneamente necessario esplorare tutto il catalogo di entrambi i musicisti, grazie a mailorder come il mitico Megatalogo (si parla davvero di un’epoca che adesso pare preistoria), e scoprire I’m The Soil, I’m The Tree, I’m The Machine di Vàclaveck, i dischi in duo di Iva con Pavel Fajt, la band Čikori, i Rale, con Takumi Fukushima.

A tutti questi veri e propri tesori mi riporta l’ascolto di questo disco, il terzo per il trio sloveno Širom, intitolato I Can Be A Clay Snapper. Lo scrigno si apre col risveglio suadente e fiabesco di “Just About Awake”: banjo, balafon, oggetti vari, violino, viola, ribab (una primitiva chitarra marocchina), cünbüs (un banjo turco), ngoma (percussione bantu), mizmar (appartenente alla stessa famiglia della zurna turca, uno strumento a fiato simile alla nostra ciaramella), voce, percussioni varie, brač (un liuto tipico dell’Europa Centromeridionale) e gongoma (una kalimba) sono gli strumenti che vengono utilizzati per creare questi veri e propri mondi. La voce in alcuni frangenti ricorda proprio quella di Vàclaveck, il suono sa di minimalismo e di Africa vista dai Balcani e non è così lontano da quanto facevano, per chi se li ricorda, The Clogs (la band da cui poi presero vita i ben più quotati The National): intimi e commossi dialoghi tra corde, con un incedere arioso e timbri semplicemente bellissimi, anche se qui il tasso di originalità è decisamente più elevato ed è bandita ogni svenevolezza.

“Boats, Biding, Beware!” sciorina un tipico tempo dispari dell’Est con una viola a guidare le danze per un pezzo che non sfigurerebbe affatto nel repertorio del Kronos Quartet. Poi entra la voce, come un colore, timida e decisa al tempo stesso, spezie arabe nelle fioriture degli archi, un tocco sempre lievissimo e puntuale nelle percussioni (in questo caso dei legni, probabilmente una marimba). Il pezzo, dopo quattro minuti, muta felicemente forma: un lamento a metà tra un muezzin e un canto mongolo si fa strada tra i rimbrotti delle frame drums e gli spigoli aerei del violino, in seguito parte un imprendibile ritmo nuovamente dispari, e siamo di là, in un altrove magnifico e possibile, un solenne clima selvatico da caccia all’orso; poi le corde riprendono il timone della navigazione accennando un tema struggente già portato in precedenza. Senza mezzi termini, quasi dodici minuti di puro stupore. “Everything I Sow Is Fatal”, invece, apre come un free jazz turco, sa di Art Ensemble Of Chicago sui monti del Carso, per diradarsi successivamente nella nebbia di vette da cui alza la testa ancora una volta un azzeccatissimo dialogo di corde che monta sino a farsi inno e rivolta, come un antichissimo rito da svolgere in sella ai cavalli: anche qui tutto è calibrato perfettamente, i ritmi, i timbri, le melodie. Il violino e la voce che entrano a rincorrersi in una delicatissima spirale hanno semplicemente del miracoloso e ricordano i momenti più toccanti di Bilé Inferno senza però esserne una mera imitazione, anzi. La canzone chiude in gloria con un incastro di percussioni che pare una versione esteuropea del gamelan indonesiano. Altri dieci minuti scarsi di sinfonia in miniatura che lasciano sbalorditi.

“Maestro Kneading Screams Of Joy” ha movenze che, se fosse suonata con le chitarre elettriche, diremmo post-core, tra magnifici labirinti à la Steve Reich e un violino struggente che sa di steppa. Poi, al solito, una virata, e il pezzo fiorisce in una nenia celeste graziata dalla voce e da sussurri di archi che sono pagine di pura poesia, sfogliando le quali ci ritroviamo poi quasi dalle parti dei Califone, vicini ad un’idea di musica rurale espansa e delicatissima, limpida e selvatica al tempo stesso. Come se Tim Rutili o Adam Pierce invece che in fissa con la tradizione americana lo fosse con la musica classica e con la musica popolare dell’Est, o come una risposta slava ai Mice Parade, ed anche qui comunque siamo oltre i dieci minuti di durata, ma non ci si annoia nemmeno per un nanosecondo.

Chiude un disco che lascia letteralmente senza fiato “Ten Words”, giusto il tempo di dirle, queste dieci parole, poco più di un minuto di una melodia ancestrale e suadente, ed è di nuovo ora di premere play e ripartire in viaggio.

Dopo lo splendido lavoro dei 75 Dollar Bill di Rick Brown, un altro centro pieno per Tak:til.

Iztok Koren, Ana Kravanja e Samo Kutin, sulle colline nei dintorni di Lubjana, sono riusciti a dare vita ad un disco letteralmente magnifico. In alcuni passaggi potremmo trovare assonanze anche con il riduzionismo acustico dei Town & Country di Joshua Abrams, ma i riferimenti possibili sono davvero tanti e comunque resta la cifra davvero luminosa e personalissima di questi quaranta minuti di musica. Fateli vostro se cercate qualcosa di inaudito e sorprendente. Io di mio ora mi metto a cercare senz’altro i due dischi precedenti e spero di riuscire a vederli dal vivo, presto.

È nata una stella.