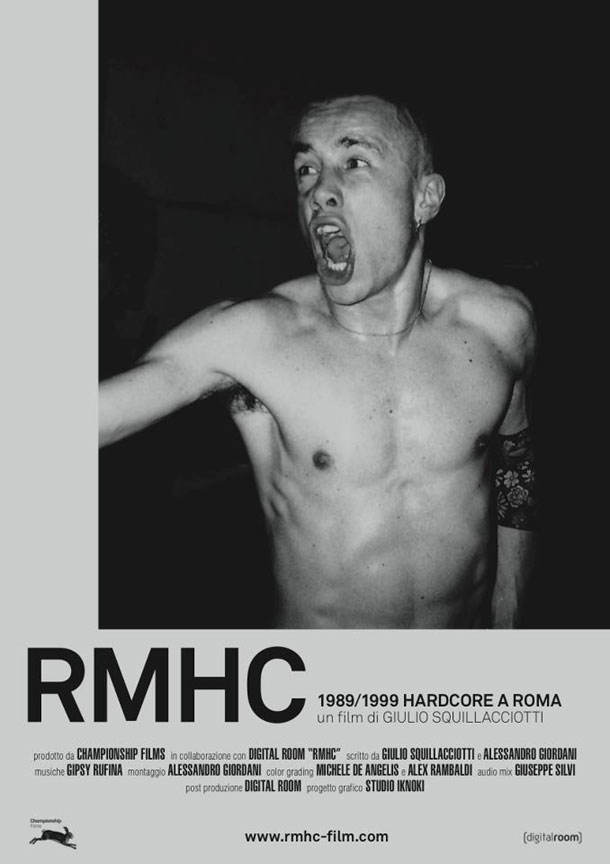

RMHC – Hardcore a Roma 1989-1999

Due righe d’introduzione…

Parlare di un film come ROMA HC non è cosa semplice, soprattutto perché il lavoro di Giulio Squillacciotti, oltre a occuparsi di una scena musicale, va a toccare argomenti complessi come il diy, l’attitudine hardcore, la costruzione di spazi autogestiti, i rapporti con il movimento politico legato ai centri sociali e altro ancora. In altre parole: tutto ciò che ruotava intorno alla scena hardcore di quel periodo e la rendeva differente da un semplice insieme di gruppi, locali, etichette discografiche e meri ascoltatori.

Abbiamo così optato per un’impostazione che tenesse conto di differenti punti di vista e di distinte possibili interpretazioni. La prima scelta è ovviamente caduta sul regista, che abbiamo sentito sui temi portanti e sulle scelte operate nel corso della lavorazione. In seconda battuta abbiamo messo a confronto le sensazioni di due redattori che hanno assistito alla prima del film svoltasi a Roma. Speriamo così di aver creato un quadro quanto più possibile completo sul film e sulla scena hardcore capitolina in quello specifico decennio.

Buona lettura.

Roma HC (intervista a Giulio Squillacciotti)

Cominciamo da un dubbio che potrebbe assalire gli “esterni”: perché raccontare proprio la storia dell’hardcore romano? In fondo, qualcuno potrebbe pensare che si tratti solo di uno dei molti generi musicali e delle molteplici scene presenti nella capitale in quegli anni…

Giulio Squillacciotti: Perché era quella che avevo vissuto in parte io, ma quanto bastava da aver sentito gli ultimi strascichi di racconti di “cosa era stato” e soprattutto di “come”. Mi sembrava fosse stata una cosa assolutamente nuova, spontanea, genuina e svincolata da qualsiasi bandiera ascrivibile al substrato culturale già esistente nella capitale da anni, per questo degna di esser raccolta in un documento.

Credi che l’esperienza romana sia stata differente dalle molte altre realtà locali presenti in quegli anni? Cosa ha Roma di così speciale/specifico a parte l’ovvia scelta per motivi di conoscenza personale da parte tua?

Ti ripeto che la mia esperienza diretta di ciò di cui si parla nel film è stata abbastanza limitata, quindi posso rispondere solo alla luce di un sunto colto dall’insieme delle interviste fatte. Mi sembra che la gente non si fermasse ai primi ostacoli che incontrava per fare le proprie cose, nel proprio modo, e molte volte, questo, senza una bandiera da sventolare avanti a sé per non dover spiegare troppo, rende le cose più difficili, perché veramente porta a credere in quello che si fa. Roma non credo abbia qualcosa di speciale, è solo stata un po’ sfigata geograficamente, questo ha fatto sì che si delineassero dei caratteri peculiari locali abbastanza unici, tanto da costruire poi un bacino d’utenza particolarmente grosso. Quindi una scena grossa e variegata.

Il lasso di tempo in cui si muovono i protagonisti è circoscritto nel periodo ’89/’99: perché hai scelto proprio questo decennio? Cosa credi che sia mutato al suo termine?

L’ho scelto sulla base di ciò che mi veniva raccontato. Il titolo è venuto dopo. Idealmente a posteriori potrei dire che è uscito fuori come il periodo che ha preceduto internet e per questo degno di esser raccontato, soprattutto perché poi è stata un’altra storia, né migliore né peggiore, solo diversa. In vent’anni le cose si evolvevano molto lentamente, quasi allo stesso modo, con internet le cose cambiavano di giorno in giorno. I periodi di mezzo vengono poco presi in considerazione, si parla dei ‘70, degli ‘80, o dei Duemila. Dei ‘90 si è parlato poco e invece sono stati fondamentali per una certa visione del fare la musica e del modo di vivere certi aspetti di queste “sottoculture”.

Come ti sei avvicinato ai vari protagonisti, come hai scelto chi contattare e come hanno reagito alla tua proposta?

Prima ho parlato con chi conoscevo bene, con chi avevo di più vicino, per poi, grazie a questi, costruire un organigramma dei personaggi da andare a cercare. La lista era molto più lunga dei sessanta intervistati, ovviamente. Poi qualcuno ha rifiutato, qualcuno non mi ha risposto, altri si sono dimostrati disponibili, da lì il numero finale. Ci sarà sicuramente qualcuno che purtroppo è rimasto fuori. La reazione di chi ha accettato è stata molto varia, diffidenza iniziale verso il raccontare una storia “finita”, allegria per l’amarcord, serietà verso l’atto dovuto di parlare di qualcosa che ha avuto e che ha un peso nella vita di molti tutt’oggi.

Immagino che alla fine delle molte “interviste”, tu ti sia trovato con una mole di materiale enorme. Che criterio hai seguito per estrapolare i vari spezzoni? Hai impostato una scaletta del film, una story-board al suo interno?

Inventarsi un metodo narrativo è stata la questione forse più difficile. Rendere comprensibile una storia dalle mille voci in un unico sistema (in termini narrativi, ancora) senza usare un voice over, ha richiesto molto tempo, vari fallimenti, per poi tornare sulle stesse voci più volte, spostandole come fossero tessere di un mosaico per rendere la rappresentazione il più consequenziale possibile, come se si dessero il cambio l’un l’altra, per farne una voce unica con più punti di vista. Direi che la storia si è scritta mentre la cercavamo.

Nel montare le cose, ho notato che hai scelto di dare spazio a determinati argomenti, così come di evitare inutili polemiche, morbosità e celebrazioni nostalgiche. Quale era il tuo obbiettivo e quale il messaggio da trasmettere?

Non volevo fosse una posizione/non-posizione democristiana del far emergere solo le rose e i fiori per far mettere tutti d’accordo, ma mi sembrava anche inutile accanirsi su molte questioni che poi, passati anni, risultano inutili. In effetti non che arbitrariamente abbia io tagliato degli aspetti polemici o morbosi, non ne uscivano proprio durante le interviste, o se uscivano venivano fuori con molta maturità dalle voci delle persone, e cosi sono stati messi. Vedi la diatriba straight edge/non straight edge, la polemica con alcuni centri sociali e via dicendo.

Come credi che verrà recepito il tutto da un esterno? Pensi si tratti di un film per accoliti o uno spunto di riflessione più generalizzato?

Mi sembra, dalla gente che non sapeva niente di queste cose e che ha visto il film, che sia emerso un interesse verso questo mondo di cui in pochi, fuori, han parlato.

La cosa piacevole che mi han fatto notare questi “esterni”, è che è tutto posto in maniera “dolce”, senza sputare sul mondo fuori, o tantomeno porsi come unica alternativa ai sistemi di vita di quegli anni. Forse è questo che rende vicine al fruitore le scelte dei protagonisti di quel periodo, la spontaneità incurante con cui si facevano le cose, soprattutto alla luce di quello che succede oggi poi…

Dalla domanda precedente mi viene spontanea una nuova linea di lettura: credi si possa prendere come spunto quell’esperienza per continuare a parlare di hardcore anche oggi? In cosa credi le nuove band siano differenti rispetto a quelle del passato?

Direi che ne è la conseguenza più diretta. Se c’è l’hardcore oggi è perché qualcuno lo ha suonato prima, e credo proprio che i modi siano ancora quelli. Se si fanno le cose con coscienza ed autenticità, che ci sia internet o i tour bus cambia poco. Questo poi lo dico idealmente, perché di fatto non so cosa succeda nella scena oggi e forse neanche mi interessa, ma sono convinto che visto che ancora si organizzano le tre giorni, i concerti nei garage, negli squat, nei locali… un certo spirito ci sia sempre. Bisognerebbe andare nella testa di ognuno e scoprire i perché, i motivi per cui ci si aggrega, ma questo non si poteva fare neanche prima, figurarsi oggi e soprattutto sarebbe un’idiozia pensare di doverlo e volerlo fare: non esiste un giudice supremo dell’hardcore che decida chi è dentro e chi è fuori, si fa e basta, e finché si fa, sono sicuro che ci sia una buona fetta di gente che lo viva in maniera autentica, quindi va bene così.

Quali sono stati gli spunti/esempi nella filmografia musicale cui ti sei appoggiato, se ve ne sono, per produrre il tuo film?

A dire il vero erano più le fantasie antropologiche legate alla raccolta di memorie umane nel momento precedente il loro oblio ad avermi ispirato. Se poi ti dovessi citare delle esperienze cinematografiche il cui risultato è un buono spunto per “come si costruisce un’ottima storia” credo siano per me Instrument, il film sui Fugazi (praticamente silenzioso) di Jem Cohen, We Jam Econo (sui Minutemen) di Tim Irwin e i documentari di Vittorio De Seta sulle pratiche contadine e di pastorizia girate negli anni ‘50 in Sicilia e Sardegna, mondi che scomparivano e che lui ha fermato su film poco prima che la televisione ed il progresso annullassero quelle culture millenarie.

Cosa ti porti dietro al termine di questa lunga lavorazione, cosa ti hanno lasciato le persone intervistate e i loro ricordi?

Mi sento una persona privilegiata. Aver condiviso i momenti del ricordo, durante quelle infinite chiacchierate, o assistere alle prese di coscienza verso ciò che si è fatto in passato proprio mentre io ero lì con la telecamera in mano, succedeva lì davanti a me, mi mettevano in mano pezzi di vita, tutto questo mi ha fatto e mi fa sentire privilegiato.

Che effetto ti ha fatto la “prima” a Roma, in pratica la tana del lupo? Come sono state le reazioni dei presenti e che tipo di aspettative/pressioni provavi nel momento di presentare il film a chi certe cose le aveva vissute sulla propria pelle?

Sai, quando si mettono insieme i ricordi e li si ridanno indietro è sempre molto rischioso. Mettere nella stessa stanza molta gente, con opinioni diverse rispetto alla stessa faccenda, può essere un rischio enorme. Ma la prima a Roma, il modo di presentare il film, insomma, senza revival o feste che distraessero, era parte integrante del progetto. Per me il film è stato quella sera lì, cinque/sei anni di lavoro in una sera. Sembrava di essere entrati in una macchina del tempo, senza revival però appunto, una macchina del tempo impossibile, che non ti fa andare indietro, riporta solo certe sensazioni che credevi passate nel presente, con le facce di adesso, i vestiti ed i modi di adesso, ma con un sentimento che era lì nascosto da anni, ma che ancora esiste. Mi sembra sia piaciuto il film, poi ci saranno ovviamente molte sfaccettature del racconto con cui non si può essere d’accordo, ma almeno il film è fatto e se ne può parlare anche litigando se si vuole, ma avendolo visto… ho trovato ridicoli i giudizi aprioristici sull’operazione prima che il film uscisse, così… per partito preso.

Molti lettori saranno curiosi di vedere il film e sapere come procurarselo. Che tipo di distribuzione avrà e quando credi sarà disponibile?

È in programma una serie di proiezioni in Italia, tra cinemini, cinema, spazi occupati, musei, spazi più generici… sul sito rmhc-film.com c’è una sezione dedicata agli screenings, tocca tenerla d’occhio e più che altro tocca che la gente organizzi proiezioni nel suo paesino, nella sua città, dovunque, basta mettersi d’accordo. Poi uscirà un dvd come Cristo comanda con una distribuzione spero grossa.

Grazie mille per il tuo tempo, concludi come preferisci questa chiacchierata.

Grazie a te Michele! E complimenti per questa nuova impresa del sito.

Chiacchiere in libertà all’uscita del cinema… due spettatori parlano a ruota libera di Roma HC.

Michele Giorgi: Partiamo dall’assunto che fare un film sulla scena hardcore romana era impresa disperata, vuoi per la mole di band e realtà che negli anni Ottanta e Novanta hanno contraddistinto una realtà locale così fervida e sfaccettata, vuoi perché alcuni di quei protagonisti ormai sono per molti semplici nomi sentiti dai “vecchi” o custoditi gelosamente da chi quel periodo lo ha vissuto in prima persona. Perché, in fondo, lo spirito romano era fuori dai grossi giri, troppo cane randagio e bastian contrario per diventare cosa nazionale. Per questo, secondo me, il regista ha fatto bene a cercare di parlare più dello ciò che animava gli aspetti del “fai da te” e dell’autoproduzione, che non dei singoli gruppi e della musica. Perché, come diceva qualcuno, l’hardcore è una cosa, la musica è un’altra.

Ecco, secondo me, il film spiega bene che quello che oggi è dai più interpretato come un genere musicale (parlo ovviamente del grosso pubblico che conosce solo i nomi di punta o è vicino alle varianti più commerciali) era in realtà una pulsione a “fare” molto più complessa e sentita di quanto si possa pensare.

Il film per me è questo, una storia di persone che hanno voluto fare invece di ascoltare, che hanno voluto costruirsi i dischi, i concerti, le situazioni invece di accettare qualcosa di imposto dall’alto. Trattandosi di Roma, era innegabile che quella spinta fosse in qualche modo imbastardita dal tipico spirito dissacratorio e votato al cazzeggio della Capitale. Ciò che per me esemplifica meglio di tutte questa immagine è la gente che grida “Sona!” e fa le gag prima e durante i concerti: mai prendersi troppo sul serio.

Poi c’era la necessità di essere costruttivi, per cui venivano fuori cose incredibili, ma non erano mai cose create per l’esportazione, piuttosto era la voglia di ritrovarsi tra amici, un po’ come le domeniche al Garage. Insomma, alla fine era un modo per essere e sentirsi vivi, non certo un tentativo per sfondare o passare alla storia.

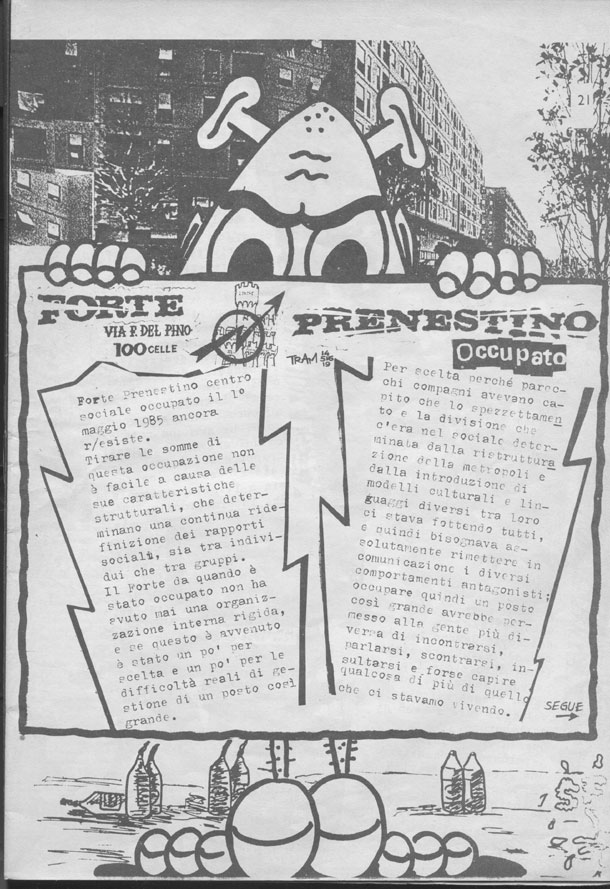

Un altro punto fondamentale era l’intreccio con una certa visione politica della realtà, l’interazione con i centri sociali e con gli spazi autogestiti, quasi si trattasse di due facce della stessa medaglia, una risposta alla società che decideva come e dove dovevi divertirti e come dovevi costruire il tuo tempo libero. La voglia di riempire questo tempo con un senso e uno scopo ben definito e non come mera alienazione post scuola/lavoro/famiglia.

Non so se oggi sia possibile capire fino in fondo la difficoltà di costruirsi questa cosa dal nulla e da soli, senza internet, senza grossi mezzi che non fossero i dischi o le zine che giravano e che, per forza di cose, parlavano spesso di realtà distanti geograficamente e di difficile reperibilità, da cui l’esigenza di avere una zine che parlasse dei gruppi di Roma, una label che facesse uscire i gruppi di Roma, un posto dove far suonare gruppi di fuori ma anche – se non soprattutto – gruppi di qui. Oggi c’è internet, basta un click e questo ha cambiato le cose per sempre, un po’ come il cd o l’mp3. Sono cose che hanno mutato radicalmente il modo di vivere la musica e che non devono per forza essere meglio o peggio. Sono però cambiamenti reali e definitivi, che hanno portato le nuove generazioni ad avere più informazioni e meno difficoltà, più possibilità di uscire allo scoperto ma anche una minore fame di notizie.

Credo che il film spieghi bene questa differenza senza voler a tutti i costi diventare una cosa nostalgica o paternalista, al contrario potrebbe essere uno spunto per capire come fondere le due esperienze, come riappropriarsi di certe emozioni senza per questo tuffarsi in un’attitudine “prima era tutto meglio”. Magari non sempre i protagonisti sono riusciti o hanno voluto sottolineare questo aspetto, ma credo che un film come American HC sia molto più fazioso in questo stabilire una data di morte per l’hardcore e una linea temporale prima/dopo. Ovvio che, come dicevo in apertura, non era semplice far passare così tante notizie in così poco tempo. Diciamo che lo vedo più come un documentario sullo spirito di quei tempi che non una parata di gruppi e dischi.

Daniele Zennaro: Sono d’accordo con Michele riguardo agli obiettivi del documentario, e devo dire che sono stati pienamente raggiunti: non credo che tutti quelli che girano per concerti hardcore nella Capitale attualmente abbiano davvero capito che la nostra realtà ha un suo passato rispettabile. Certo, anche oggi c’è chi si sbatte per portare avanti un’ottica DIY, ma vivere in un mondo senza internet o – ancora peggio – senza spazi per aggregarsi rende le cose molto più difficili. A Roma sì, è difficile immaginarsi una realtà del genere, però sono convinto che fuori, quando si abita in piccoli paesi e/o in regioni sfortunate, la situazione sia quasi la stessa. La rete è un mezzo potente, ma non risolve ogni problema, ed è per questo che oggi in Toscana, Veneto, Emilia o anche Piemonte c’è stato ancora bisogno di sporcarsi le mani senza aspettare che le cose scendano giù dal cielo come per magia.

Mi ha molto colpito come la parola “attitudine” abbia oggi un significato molto diverso rispetto ai tempi: non avevo ben compreso come allora in quella stessa parola fossero contenuti sia il pensiero della singola persona sia anche le sue azioni, i suoi risvolti nella pratica, nella stessa filosofia Do It Yourself. Un anno fa ho avuto una discussione con una mia carissima amica riguardo a questa parola (collegata ovviamente all’hardcore) e mi ha fatto comprendere come ormai sia stata totalmente svuotata di ogni significato: si parlava della data romana dei Deftones e lei sostiene tutt’ora che loro abbiano un’attitudine hardcore (e parliamo di una persona che musicalmente ha tutto il mio rispetto). Io non ero d’accordo, ma non rimane l’unica alla quale ho sentito fare discorsi del genere. Oggi mi sembra che molti si bullino di venire dall’hardcore perché da quello che ho capito fa tanto “uomo vissuto”, il che è ridicolo a dir poco.

Per quel che riguarda il lato musicale, credo che non sia stato sbagliato concentrarsi più sullo spirito che animava la scena piuttosto che sui singoli gruppi, rimane una scelta pienamente rispettabile. Rimango però convinto che, proprio perché RMHC negli anni ’90 fu una realtà vitalissima, parlare anche un po’ di più delle band e delle fanze sarebbe stata la cosa migliore. Certo, di notizie ce ne sono, ma quelle formazioni meritavano di essere approfondite ancora. Lo dico proprio perché io stesso le conosco relativamente e devo sempre cercare a lungo per saperne di più.

American Hardcore è molto diverso: probabilmente sì, è un po’ nonnista, però descrive perfettamente quella realtà (o forse sono io che ne ho un ricordo splendido, quando l’ho visto non sapevo molto di hardcore in generale). Alla fine quella scena è morta con Reagan, non che non sia continuata dopo (ci mancherebbe), ma non potevano che concentrarsi su quegli anni là.