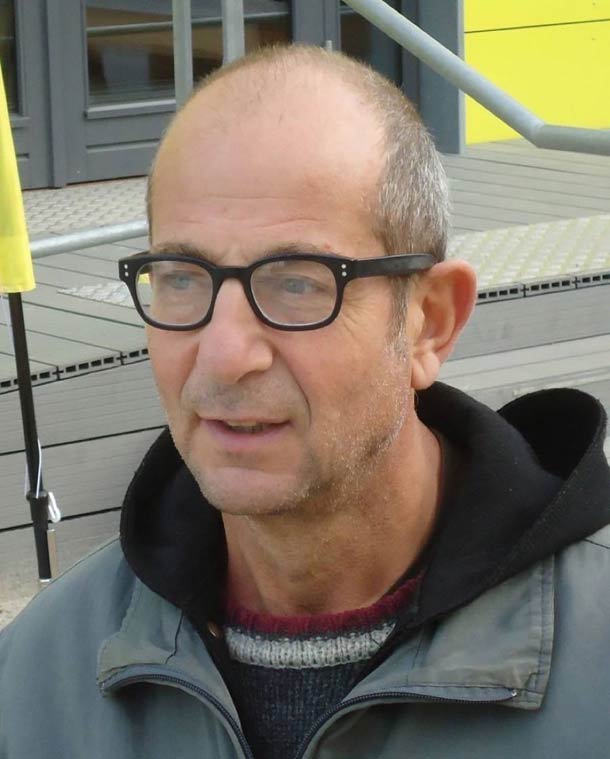

Musica a strati. Intervista con Pino Saulo

Durante il festival Ai confini tra Sardegna e Jazz a Sant’Anna Arresi abbiamo avuto la fortuna di fare diversi incontri molto stimolanti: tra questi quello con Pino Saulo, voce e anima di Battiti, la storica trasmissione di Radio3.

Charlie Parker diceva che se potessimo sentire tutti i suoni del mondo contemporaneamente diventeremmo matti. Ora, tu magari non li senti allo stesso tempo, ma sei esposto ad un bel po’ di suoni. Sei dunque matto?

Pino Saulo: Quello lo devono dire gli altri (ride, ndr). Io mi sento fortunato e felice, fare radio è una cosa molto molto bella. Ovviamente c’è anche un lato burocratico, amministrativo che è meno divertente, ma lavorare con la musica, selezionare i concerti per quanto riguarda la programmazione del jazz, poi prepararli per la messa in onda, o lavorare su Battiti, dove cerchiamo di avere uno sguardo a 360° sulle musiche, ti dà l’opportunità di stare su un osservatorio privilegiato da cui hai la possibilità di ascoltare varie cose e lasciarti sorprendere, perché la cosa più importante è stare sempre con le orecchie aperte, rimanere curiosi. Le cose belle possono arrivare da ogni lato, non c’è una chiusura di genere: è chiaro poi che negli anni si impara a coltivare di più certi musicisti, però ad esempio l’anno scorso l’ascolto quasi casuale del disco spettacolare di Moor Mother mi ha dato l’esaltazione di scoprire qualcosa che parla un linguaggio dirompente. Quindi , per rispondere alla tua domanda, mi sento fortunato. Matto (ride di nuovo, ndr), questo sta agli altri deciderlo.

Ti capita di avere dei giorni in cui non hai voglia di ascoltare musica, in cui, se puoi, resti nel silenzio?

Mi capita, anche se i momenti così non sono molti. Il paradosso è che tornando a casa alle nove di sera, magari la necessità di staccare un momento si fa sentire. Una cosa che mi capita è di andare a sentire meno concerti, ma è un problema, oltre che logistico, anche di età. Ogni tanto, anche se di rado, anche io sto in silenzio, ma mai per lunghi periodi.

Diversi anni fa hai organizzato il festival New York is Now. Ci racconti della tua vita da organizzatore?

New York is Now è del 2004, poi due anni dopo feci Le labbra nude, il nome viene da una rivista belga degli anni Cinquanta legata ai surrealisti, sicuramente minoritaria ma importante a suo modo, poi nel 2009, sempre con l’Auditorium di Roma fu il turno di Be Music Night, da una poesia di Kenneth Patchen, che poi aveva utilizzato anche Brötzmann. Ho fatto un paio di rassegne con Roma Europa, Viva!, con musicisti italiani di area neopsichedelica (tra gli altri Hobocombo e Luminance Ratio) nella prima edizione e nella seconda con Carla Bozulich, Margareth Kammerer e Francesco Guidi. Il fare la radio viene giustamente visto come un amplificatore di quello che accade fuori, come succede qua, dove trasmetto i concerti in diretta (Radio3 ha fatto la diretta del live di Joe Chambers il 5 settembre), però in realtà è anche importante vederla come un luogo e un momento produttivo, di invenzione e di creazione anche magari di meccanismi di collaborazione con altri enti. Fare partnership permette sia di stare fuori, di esprimere le proprie cose fuori dalla radio, sia poi al contrario di trasmetterle, di creare questi circuiti. Questo è il bello della radio, la capacità e la facilità di attivare circuiti e cortocircuiti, ovverosia situazioni in cui linguaggi e momenti espressivi diversi o situazioni di ascolto e rappresentazione convergono e creano qualcosa di nuovo e differente.

Nell’ipotesi di fare un altro festival su una città, quale sceglieresti ora? Dopo New York, nel 2004, dove is now?

A Philadelphia succedono un po’ di cose, c’è sempre Chicago che non molla.

Restiamo quindi negli Stati Uniti?

No, perché secondo me in Inghilterra stanno venendo fuori cose ottime nel campo più o meno legato al jazz, con musicisti come Shabaka Hutchings di Sons Of Kemet e The Comet Is Coming, poi c’è Alexander Hawkins, Seb Rochford dei Polar Bear, che tra l’altro si è sposato con Matana Roberts, che ha fatto dischi bellissimi e molto poetici. Rob Mazurek è un altro musicista di grande interesse per la sua capacità di mischiare; c’è tutta questa musica molto stratificata, in cui i suoni convergono. La cosa bella del jazz è che è molto aperto e fino ad ora ti sorprende. Poi ovviamente uno non resta ancorato alla definizione, se il jazz dovesse esaurire la funzione sociale crollerebbe come musica e basta. Poi di recente è uscito questo doppio cd dei Binker & Moses, interessante per le collaborazioni soprattutto, con musicisti della loro area come Sarathy Korwar oppure con storici come Evan Parker, creando così un trait d’union con la tradizione.

Comunque non farei una cosa su una città, organizzerei più qualcosa che abbia il focus su questi musicisti che tendono a stratificare e contaminare, creando lavori complessi e più difficili da definire. Non è detto poi che la musica debba essere sempre così, può essere anche semplice, Joshua Abrams ad esempio si rifà direttamente alla tradizione “gnawa” coi suoi Natural Information Society.

E la scintilla per la musica, quando e come è nata?

Da bambino cantavo e stavo perennemente con la radio accesa. Ascoltavo di tutto, Gianni Morandi, le prime cose della trasmissione “Per voi giovani”; intorno al 1970, così sono cominciati i miei ascolti intelligenti, diciamo. Era una trasmissione pomeridiana con, tra gli altri, Mario Luzzatto Fegiz. Non ho sempre lavorato con la musica, ho iniziato in radio abbastanza tardi, poi ho avuto la fortuna di riuscire a coniugare la passione con la vita lavorativa.

E con il jazz?

Come molti della mia generazione, ho fatto un percorso inverso. Negli anni Settanta sai che il jazz era stato eletto a musica rivoluzionaria per eccellenza, la musica dei neri americani vista come portatrice di novità e senso della ribellione. Sono partito da Art Ensemble Of Chicago e da Braxton, un live degli AeoC nel ‘78 mi aprì veramente il cuore, in quell’occasione ci fu il primo solo di Antonello Salis. Come disco invece, sono stato illuminato da Blasé di Archie Shepp, con Jeanne Lee alla voce e Lester Bowie.

Poi Pino, che è persona curiosa ed assolutamente alla mano, capovolge la domanda e chiede a me dei miei inizi da ascoltatore, da musicista e in radio. Dopo una lunga digressione si torna sul fare radio, per qualche dettaglio (“da noi in studio noi andiamo solo in voce e il regista si occupa della parte tecnica”) e poi torniamo a pesce sulla musica.

Domanda banale. Cinque dischi da isola deserta?

È tanto che non mi pongo questa domanda. Allora, Coltrane sicuramente. A Love Supreme, che è di una bellezza sconfinata anche dopo tanti, tanti ascoltati. Se non è A Love Supreme, allora qualcosa come Kulu Sè Mama o Crescent. Poi non posso non metterci Blasé di Archie Shepp e credo che dovrei metterci per forza Rock Bottom di Robert Wyatt. Questi sono i capisaldi, poi in realtà adesso non saprei che aggiungere. Metterei qualcosa forse di Aretha Franklin, Nina Simone, di Otis Redding.

E delle cose nuove, invece?

75 Dollar Bill, Joshua Abrams, Mazurek è uno che continua sempre a stupire e spingere avanti, fa cose molto diverse tra loro ed è anche molto bravo come pittore, Matana Roberts, Moor Mother (il disco Fetish Bones è fantastico), invece per rimanere su un campo jazz più tradizionale J.D. Allen, un sassofonista che attualizza un discorso coltrane-iano. Carla Bozulich pure mi piace tanto, Tricky, i Massive Attack. In Italia abbiamo Silvia Bolognesi, Dimitri Grechi Espinoza, Pasquale Mirra, Beppe Scardino, Emanuele Parrini, tutto il giro di El Gallo Rojo. Poi ovviamente appena smettiamo di registrare verranno fuori tutti gli altri nomi.

E l’annoso problema del pubblico in via di estinzione?

Io credo che negli ultimi anni ci sia stato un cambiamento quasi antropologico nella fruizione della musica. Al di là del discorso della musica liquida e che non si ascoltano più i dischi integralmente. Vedi la gente che sta fuori, sta al telefono, si distrae continuamente. Siamo dunque nel bel mezzo di un cambiamento che non riusciamo bene a definire. Magari poi si tornerà ad una fruizione come quella di una volta, potrebbe anche succedere. C’è anche un’idea del jazz come musica noiosa, intellettuale, da scartare per principio. I concerti dei nomi che abbiamo citato prima invece sono molto fisici, divertenti, stimolanti, danno un sacco di energia.

Poi il registratore mi molla e dobbiamo stoppare. La chiacchiera continua soffermandosi sulla potenza visionaria di Tyshawn Sorey, che si è esibito giusto la sera prima al festival. Per il resto, basta sintonizzarsi su Radio3 ogni notte da mezzanotte in poi.