Il gigante buono del punk: Joey “Shithead” Keithley dei D.O.A.

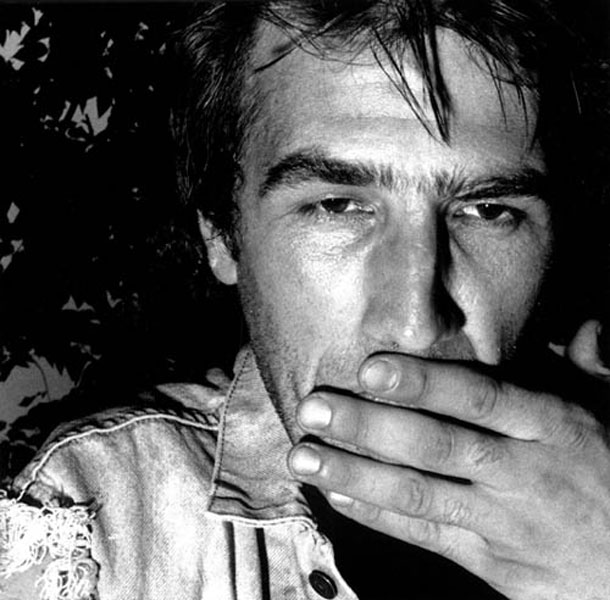

Abbiamo incontrato Joey “Shithead” Keithley, leader e cantante dei D.O.A., poco prima del concerto che ha tenuto a fine maggio all’Acrobax, centro sociale nell’ex-cinodromo di Viale Marconi a Roma. Sono venuti dal Canada in tre, lui alla chitarra e voce, più il batterista e il bassista, ma loro non partecipano alla chiacchierata: la band è lui, in effetti, e lo è da più di trent’anni. Nato e cresciuto a Vancouver, come da manuale ha iniziato la sua carriera suonando in uno scantinato quando era ancora un “pischello”, come ci racconta usando il termine anglofono più comune per riferirsi ai ragazzi che fanno parte della scena punk-rock, i “kids”. Nessuna facile ironia, a quasi cinquant’anni è davvero cresciuto coi sani principi dell’hardcore nord-americano che, strano a dirsi, all’apparenza sono esattamente all’opposto dei nostri comuni stereotipi: nessun piercing né tatuaggio, né atteggiamenti appositamente riottosi. Ma come dicevamo, questa è solo l’apparenza del punk, mentre l’attitudine è qualcosa che viene da dentro, e può stare tranquillamente anche in giacca e cravatta. Almeno Joey sembra dimostrare questo: milita nei D.O.A. fin dal lontano ’78 e da allora ha sempre tenuto la barra puntata dritta controcorrente.

Quando arriviamo è ancora giorno, c’è quell’atmosfera rarefatta tipica del pre-evento, cani e bambini che ruzzano insieme sull’enorme prato, quello che una volta era una pista da corsa; qualcuno sta giocando una partitella, di rugby però, non di calcio, e mi pare ci sia anche qualche ragazza in squadra. Un bel panorama tutto sommato, per di più è il tramonto, e questo aggiunge un tocco romantico. Finalmente individuiamo Keithley: difficile non riconoscere quell’energumeno dai capelli sale e pepe, che non fosse per l’età sopra la media del pischellame del luogo, spiccherebbe comunque per il fisico da giocatore di hockey. Mentre i tecnici sono al lavoro per arrangiare il palco con quattro barattoli luminosi e qualche foglio di gelatina colorata, lui ci chiede se possiamo aspettare il soundcheck prima di parlare. Va a finire che passano quasi due ore, quando finalmente mi dice che è pronto, nel frattempo si è fatto buio e circola molta più gente, quindi per l’intervista ci spostiamo nel parcheggio, dove sta il suo furgoncino. L’hanno noleggiato in Germania e con quello stanno facendo il giro d’Europa. Cominciamo con la domanda di rito, l’ultimo disco…

Puoi parlarmi del vostro ultimo lavoro?

Joey “Shithead” Keithley: We Come In Peace è il nostro quattordicesimo album. Pensavamo che sarebbe stato pronto prima di partire, ma le registrazioni sono andate un po’ a rilento. Nel frattempo il tour era già stato fissato e quindi… eccoci qua. In ogni caso uscirà a luglio e poi in autunno ripartiremo per il giro americano.

Ma allora il singolo – di cui si parla in rete – “We Occupy”?

Questo album contiene diversi riferimenti agli attuali movimenti di protesta, tra cui quello di Occupy Wall Street. Probabilmente il nome del movimento cambierà e anche la gente che vi ha partecipato, ma è una protesta che ha coinvolto non solo i giovani, ma tutti quelli che si sentivano di doversi opporre alle lobby del potere, quelle che detengono il 99% delle ricchezze anche se sono solo l’1% della popolazione. “We Occupy” è stato realizzato insieme a Jello Biafra, l’ex Dead Kennedys con cui avevamo già collaborato nel 1990, nell’album Last Scream Of The Missing Neighbors.

Proprio durante il tour di Last Scream Of The Missing Neighbors, è stata realizzata la registrazione di un album live, Talk – Action = 0, che è diventato il motto speciale di Keithley.

Si può dire che questo sia diventato il vostro modo di incitare all’azione?

Direi di sì, è il veicolo attraverso cui diffondiamo il nostro messaggio. Cerchiamo di attivare il cervello, far pensare, infondere fiducia in noi stessi, che è importante se si vuole davvero cambiare le cose. Allo stesso tempo credo che dobbiamo riuscire a divertirci, vogliamo spaccare il culo, altrimenti non avrebbe senso salire su un palco. Ci può essere l’ostacolo della lingua, perché noi cantiamo solo in inglese, quindi parte del testo non viene recepito. In ogni caso bastano già i titoli delle canzoni per capire di che si parla, come “General Strikes”,“Race Riot”, danno subito l’idea dei temi che affrontano. E poi c’è la musica.

Viva il groove, quindi, anche perché sfido chiunque abbia po’ di dimestichezza con l’hardcore a tradurre in simultanea i testi delle canzoni: impossibile, anche grazie ai famosi impianti in dotazione nei centri sociali, che spesso gracchiano più del Geloso con cui si ascoltavano i 33 giri da bambini. Per fortuna il punk, quando mantiene il suo furore, non ha bisogno di grandi spiegazioni per farsi capire.

Guadagnate abbastanza con i vostri dischi?

Sono un musicista a tempo pieno, ma ho anche una mia etichetta discografica con cui produco altri gruppi (la Sudden Death Records, ndr). Non son ricco, ma me la cavo abbastanza bene.

Cosa è cambiato nel vostro modo di suonare da quando avete iniziato?

Non sempre siamo rimasti fedeli alla linea dura del punk hardcore, abbiamo introdotto qualche deviazione verso lo ska e il reggae. Con il tempo si acquisisce maggiore tecnica e quindi si vogliono sperimentare cose nuove. Quando abbiamo iniziato si può dire che non sapevo ancora suonare, però ogni pezzo veniva provato migliaia di volte prima di incidere. Noi avevamo un approccio selvaggio, personalmente ho iniziato come batterista e solo dopo sono passato alla chitarra. Decisamente la tecnica l’abbiamo acquisita con la pratica, però un po’ di questo approccio te lo devi tenere, ed è lo stesso che trovi in alcuni pezzi degli Stooges, o in gruppi garage come i Sonics, ad esempio, che difficilmente erano rifiniti come, che so, Eric Clapton o Ritchie Blackmore, o cose simili, ma è proprio questo a dargli quell’energia. Quando registravamo lo facevamo alla maniera dei live, semplicemente accendevamo i microfoni e gli davamo giù, solo la voce era registrata a parte. Ma avevamo fatto ore e ore di prove: penso che la prima volta che abbiamo inciso avevamo provato gli stessi pezzi almeno 300 o 400 volte. Credo che band come gli Who, i più grandi di tutti i tempi, ogni pezzo lo provassero almeno mezzo milione di volte prima di andare in studio. Oggi che registrare costa così poco, invece, non sei costretto a schiattare in sala prove. Per noi era una priorità, dovevamo farlo perché se arrivavamo impreparati, stavamo buttando i soldi.

Negli anni siete stati accusati di aver perso mordente. Forse però è solo una questione di come si guardano le cose, o in questo caso, di come si ascoltano.

Ognuno ha il suo turno sul palco. Una gran parte del punk oggi è Mall Punk, e ha sicuramente un seguito maggiore rispetto alla prima scena hardcore. Possiamo dire che in qualche modo abbiamo dato il via a tutto questo, qualcuno prese il nostro album Hardcore ’81 e diede il nome a un intero genere musicale, ma sono solo etichette che non hanno alcun significato per chi suona.

Se si considera che oggi vengono definiti punk anche Avril Lavigne o i Blink 182, allora queste parole acquistano davvero senso.

In patria siete considerati dei veri opinion leader, tanto da esservi meritati un giorno speciale di celebrazione. Come ti spieghi il D.O.A. Day, la celebrazione ufficiale voluta dal sindaco di Vancouver nel 2003 per festeggiare i vostri 25 anni di attività?

Siamo abbastanza apprezzati nella British Columbia (il distretto anglofono del Canada, ndr) dove molta gente è cresciuta con la nostra musica, e anche se non sono mai stati nostri fan o non hanno mai frequentato la scena punk hardcore, conoscono comunque le nostre canzoni, condividono le stesse cause per cui ci battiamo. Ultimamente abbiamo partecipato alle proteste per la costruzione di un oleodotto, che dovrebbe portare il petrolio greggio agli impianti che si trovano in Cina e in India, per poi essere riportato indietro una volta raffinato. Una cosa senza senso insomma: oltre ad essere estremamente costosa, sappiamo benissimo quali danni potrebbe causare all’ambiente. Basta ricordare cosa è successo in Alaska 20anni fa.

Valdez, 1989: una petroliera si schiantò contro le scogliere di Bligh Reef, rovesciando nel mare quasi 35 milioni di litri di greggio. Un disastro ecologico di proporzioni immani, che colpì una delle principali riserve faunistiche e ittiche dei territori del grande Nord. Qui lo abbiamo dimenticato presto, come abbiamo già dimenticato anche l’ultimo disastro degli impianti della Bp, nel golfo di New Orleans. Commentare questi fatti evidenzia quale sia l’enorme distanza tra le nostre culture: è difficile spiegare che da noi le battaglie ambientaliste vengono liquidate nella cronaca, mentre la politica le considera solo come fenomeni di costume. Passo all’ultima domanda, anche perché Keithley chiama gentilmente il giro “per preservare la voce per il concerto”.

Mi spieghi come cazzo fate ad avere uno sport nazionale come l’hockey, dove in campo si danno un sacco di mazzate, e poi sbronzarvi beatamente con i tifosi della squadra avversaria?

Conviviamo tranquillamente con le nostre opinioni. In campo si dimostra la bravura degli sportivi, e noi ci godiamo il meglio, allo stadio e fuori.

Detto da chi ha inventato l’hockey punk, per risvegliare i bollori di una Lega Hockey Nazionale a suo parere troppo “namby-pamby”, letteralmente smidollata e pappamolla, fa capire quale sia veramente il cuore dell’attitudine hardcore: selvaggia, anarchica e smodatamente auto-ironica, ergo, se qualcosa non ti piace, fai di tutto per cambiarla. Anche creare un campionato personale di hockey punk.