Il decennio breve di Lou

A dirla tutta, lui in questa rubrica fatta di storie controverse, dimenticate o ignorate, sottovalutate e maledette, non ci dovrebbe essere. Chi mai potrebbe dire che Lewis Allan Reed, in arte Lou, non abbia avuto fama, successo, gloria e riconoscimento nel corso della sua lunga carriera di rocker? Sì, maledetto, ma non certo trascurato. E allora perché scrivere su un personaggio che ci ha lasciato solo qualche anno fa ma che non ha mancato, nella sua vita e anche ora che non c’è, di allietare milioni di ascoltatori, ricevendone lodi e, talvolta, anche critiche o disapprovazioni, ma sempre restando sulla cresta dell’onda? Oddio, proprio sempre non è del tutto corretto. Sì, perché Lou ha avuto anche i suoi momenti di calo, è stato incompreso e pure fatto oggetto di critiche spietate. Non sto parlando del suo controverso e provocatorio doppio album Metal Machine Music o della strana collaborazione con Don Cherry in The Bells, oppure dei live anch’essi provocatori, di alcune sue interviste e dichiarazioni irritanti, indisponenti, talvolta persino offensive. No, tutto questo non ha fatto altro che ingigantire la sua figura di rocker e di artista eccentrico, singolare. Più in linea con le storie di questa rubrica sono invece gli anni Ottanta di Lou Reed, un decennio vissuto quasi in silenzio se confrontato con gli eccessi dei Settanta e gli esordi dei Sessanta, a volte ignorato dalla stampa, messo sotto accusa per una presunta vecchiaia precoce, un aver messo le pantofole troppo presto e aver lasciato da parte genialità, impeto e sperimentazione.

Eppure quel decennio avrebbe di nuovo visto la consacrazione di Lou Reed come artista a tutto tondo, con la pubblicazione di quel capolavoro che è New York, uscito nel 1989 e ristampato quest’anno in versione deluxe, con inediti e out-takes, booklet e dvd live. Ma come ci arriva il nostro Lou a uno dei suoi dischi fondamentali? Come preannuncia e prepara lo sbocco al capolavoro, unanimemente considerato? Ecco, il percorso è abbastanza curioso ed è questo il motivo della sua presenza in questa rubrica. Sì, perché i lavori di Lou Reed degli anni Ottanta sono sempre stati considerati non proprio eccelsi, ben che vada. A volte stroncati dalla critica e anche dai suoi vecchi fan, gli album che precedono New York sono pagine oscure, hanno gettato un’ombra sul suo autore, fino a far pensare a qualcuno che di lui ormai non ci fosse più niente di interessante da ascoltare, in poche parole che la sua carriera fosse arrivata al capolinea.

Il decennio si apre con Growing Up In Public, che però guarda al passato e cerca di tornare sulla retta via dopo le sperimentazioni di The Bells. In realtà è con The Blue Mask che Lewis Allan annuncia questi suoi particolari anni Ottanta, caratterizzati dalla pubblicazione di una serie di lavori con un’estetica omogenea e distinta che, come scritto in precedenza, lo porterà ad un disco come New York.

Cominciamo anzitutto dalla presenza del bassista Fernando Saunders: anche se non prenderà parte alle registrazioni di New York, il suono rotondo, morbido e avvolgente di questo musicista appare elemento indispensabile e imprescindibile per il Lou Reed di questi anni. Al fianco, tra gli altri, di John McLaughlin, Larry Young, Jeff Beck ma anche Pat Benatar, Saunders sarà una sorta di factotum, suonando chitarre ritmiche, partecipando ai cori e co-producendo Mistrial nel 1986. È abbastanza particolare la scelta di un bassista così virtuoso, spesso posto in primo piano, soprattutto a fronte di un irrobustimento delle sonorità, con l’abbandono quasi totale di tastiere e pianoforte a favore di due chitarre secche, ruvide ed essenziali. Qui veniamo alla seconda novità, soprattutto per quanto riguarda The Blue Mask e, in misura minore, Legendary Hearts: la presenza di Robert Quine, storico chitarrista punk (Richard Hell & The Voidoids, ma anche John Zorn; successivamente lo incontreremo in Rain Dogs di Tom Waits). Ecco, se volessimo racchiudere in poche parole il suono di Reed in questo periodo, potremmo definirlo una specie di rock fusion, dove le chitarre danno robustezza ed essenzialità, mentre il basso di Saunders riporta al virtuosismo di un certo jazz rock o, per l’appunto, della fusion. Uno strano mix che indubbiamente colpisce nel segno, dando a Reed la possibilità di tornare a suonare la chitarra, anche in versione solista, come avverrà dopo l’allontanamento di Quine, in New Sensations e Mistrial, e di esaltare la sua voce, quasi parlata ormai, discorsiva. È un cambiamento importante e questa essenzialità, questo timbro scarno ma di grande fascino, ammorbidito dalle evoluzioni e dalle incursioni tematiche del basso, saranno la cifra stilistica di questo artista anche per gli anni a venire. Torniamo però agli Ottanta e a The Blue Mask, considerato dalla maggior parte della critica il migliore del decennio a parte, ovviamente, New York. L’inizio, con la bellissima “My House”, mostra subito tutto il nuovo armamentario: un’eterea ballad che parte con il basso in primo piano, a corredo di una voce che racconta e ricorda il vecchio maestro, scrittore e poeta, Delmore Schwartz, e chitarre tranquille, discrete. Il finale, però, è tutto un furoreggiare di Quine, che non si produce nel canonico assolo ma in aspri e graffianti accordi che rendono bollente il brano, dalle parti di un punk rock appena meno estremo. Eccolo qui il nuovo Reed, alle prese con il nuovo suono rock dopo la rivoluzione punk/new wave. È rilassato, contento della sua vita privata, ama le donne (“Women”, graziosa canzone che sprizza gioia controllata), rammenta il suo passato disastrato accennando a riff alla “Sweet Jane” (Underneath The Bottle) e producendosi ancora in sussurri inquietanti con “Gun” o lampi incandescenti come in “Waves Of Fear”. Mentre “Average Guy” è un suo ironico e dissacrante autoritratto, è con la title-track che, insieme ai suoi nuovi compagni, straccia le vesti della sua musica, la graffia e ne fa uscire rivoli di lava. Insieme a “My House”, sono i momenti dove il lavoro eccezionale di Quine segna in modo pesante l’estetica del disco, lasciando profonde tracce anche sul futuro. Da segnalare anche una “The Heroine” in splendida solitudine, per un album registrato in diretta (a parte la voce), affascinante e di grande impatto, ma che non convince del tutto i critici. O quantomeno li spiazza, spesso costringendoli a capovolgere o a mutare il loro giudizio a distanza di mesi, come avviene per esempio con Petitti sul Mucchio Selvaggio dell’aprile del 1983, con una sua recensione del successivo Legendary Hearts.

Se con The Blue Mask, tutto sommato, la svolta viene in generale apprezzata, anche se con distinguo e non unanimemente, con Legendary Hearts fioccano commenti negativi. La formazione è praticamente la stessa, a parte Fred Maher (nei Material di Bill Laswell) alla batteria al posto di Doane Perry, la copertina sempre opera di Sylvia Morales, con la produzione, questa volta, dello stesso Reed, che limita il peso di Quine optando per un suono più morbido ma sempre caratterizzato dalla doppia chitarra e dal sinuoso e avvolgente basso di Saunders. In effetti la qualità stavolta è inferiore, forse anche per il ridimensionamento di Robert Quine, nondimeno il suono generale è ben definito, compatto, essenziale, come se Lou fosse cosciente di aver trovato comunque la formula giusta. E tra suggestive ballad come “Make Up Mind” e incisivi rock blues come “Martial Law”, il disco dipana storie compassate, un giardino sul tetto in compagnia di sua moglie Sylvia a guardare le luci della città (“Rooftop Garden”), sguardi su un passato dolente (“The Last Shot”) oppure fugaci e dolci momenti tra una luna sulla collina e il lago che si riflette in essa (“Turn Out The Light”). È un disco semplice per certi versi, ma toccante, meno ruvido ma ancora più scarno e diretto.

Marginalizzare Quine non sarà altro che il preludio alla separazione definitiva da lui, non prima però del tour mondiale di Legendary Hearts, dal quale scaturirà il bellissimo Live In Italy, tratto da due concerti effettuati a Verona e Roma nel 1983. È un live con famosi cavalli di battaglia (“Sweet Jane”, “I’m Waiting For My Man”, “Satellite Of Love”, “Walk On The Wild Side”…) e qualche brano recente (“Average Guy”, “Martial Law” e “Waves Of Fear”) che ribolle di energia pura grazie al trattamento di Quine, una prova della decisione di Lou Reed nel percorrere una strada fatta di sintesi e compattezza.

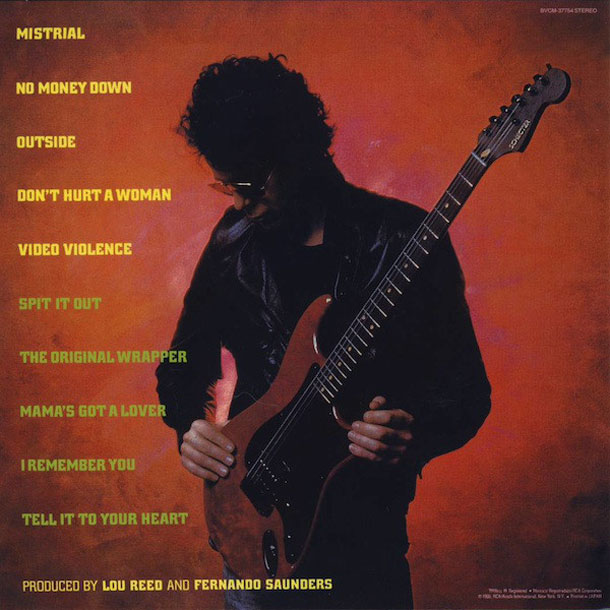

Rimettiamoci sui nuovi lavori in studio, che sono il prodotto principale per identificare l’estetica anni Ottanta di Lou Reed. Ora è lui stesso (coadiuvato da Saunders) a farsi carico delle chitarre, persino in versione solista. A Saunders e Maher affianca alcuni collaboratori come Michael e Randy Brecker, sassofono e tromba (molto in voga in quegli anni) e addirittura Shankar al violino (in un solo brano), più backing vocals e accenni di piano e tastiere, in verità in misura molto limitata. Nonostante tutto questo e l’assenza di Quine il suono rimane comunque essenziale, compatto e New Sensations, questo il titolo del nuovo lp, resta sulla scia dei precedenti, pur con alcune sostanziali differenze: c’è una presunta, ma tutto sommato in parte vera, virata verso suoni più commerciali, dovuta in sostanza all’uso, in molti brani, della batteria elettronica, ma è anche il tipo di scrittura che appare più orecchiabile, con riferimenti soul o accenni dance, abbastanza in linea con quello che accade in ambito pop e rock in quel periodo. A distanza di più di 30 anni (o forse proprio per questa distanza) però, il disco è bello, ricco di canzoni che lasciano il segno e, in alcuni casi, dei veri e propri gioielli, all’altezza dei vecchi capolavori. Tutto New Sensations è attraversato da striature spiritual (“Fly Into The Sun”, “Turn To Me”, “High In The City”) con la voce solista di Reed e i cori a fare da call and response, mentre “I Love You Suzanne” e “My Red Joystick” si propongono come splendidi e spensierati hit single. Ritmiche dance con batterie elettroniche affiorano qua e là, come nella title-track, il violino di Shankar teatralizza la scura “What Becomes A Legend Most” e “Doin’ The Things That We Want To” ha un inizio suggestivo e misterioso. Chiusura affidata a una sorta di rhythm’n’blues dal suono netto (“The Great Defender”), sintetico ma reso caldo dai brevissimi interventi solistici di Reed, che peraltro appaiono anche in altri episodi. Con una ventata di positività sia musicale che testuale, New Sensations entra nelle classifiche americane e inglesi e “I Love You Suzanne” diventa uno dei pezzi in heavy rotation nella programmazione MTV. Nonostante questa svolta in parte commerciale il disco riceve buone critiche, perlomeno in America, ma certo non è considerato all’altezza dei vecchi album. Tuttavia, Reed prosegue imperterrito e, due anni dopo, nel 1986, pubblica Mistrial, ultimo disco del suo decennio breve. Anche qui le chitarre sono sue, salvo qualche ritmica suonata da Eddie Martinez e dall’onnipresente Fernando Saunders, che appare anche in veste di co-produttore oltre che come logico di bassista (ma anche al piano, percussioni e cori!). Possiamo dire che la formula è la stessa di New Sensations: orecchiabilità, hit single, echi soul/rhythm’n’blues, batteria elettronica, solito muro di chitarre con incremento di minimali interventi solistici. Si passa da un’energica e irresistibile title-track alle dolci e sinuose ballad “Don’t Hurt A Woman” e “Tell It To Your Hearth”, dallo pseudo-rap “The Original Wrapper” all’incisiva e ipnotica “Video Violence”. Tutto sembra funzionare alla meraviglia e, anche in questo caso, l’uomo colpisce nel segno: Mistrial è un bellissimo disco e resiste, anzi, guadagna in brillantezza con il passare degli anni. Uno sguardo lucido sulla società e rimandi al passato ma anche alla sua dimensione serena, tranquilla, è quello che emerge dai testi, in questo caso una spanna sopra quelli di New Sensations. Giustamente sale nelle classifiche mondiali anche se non convince di nuovo critici e fan della prima ora. Tre anni dopo arriverà New York a mettere tutti d’accordo. Ma questa è un’altra storia.

Dunque possiamo dire che questo decennio breve è omogeneo dal punto di vista estetico, pur se divisibile in due parti, la prima – con Quine – più sporca e distorta, la seconda più vicina alle sonorità “moderne”, ma senza intaccare compattezza ed essenzialità. Su tutto il suono flessuoso, morbido e avvolgente del basso di Saunders, che caratterizza in modo pesante tutti e quattro gli album in studio più il live.

Rispetto a David Bowie, altro grande musicista e personaggio dalla lunga e articolata carriera, Lou sembra prendere tardi le misure alla rivoluzione punk/new wave avvenuta nel mondo popular. O meglio, pur avendo avuto l’intuizione di irrobustire e sporcare il suo sound ingaggiando proprio Robert Quine, che di quella rivoluzione era stato uno dei protagonisti, in realtà arriva un po’ in là con i tempi, quando quei suoni hanno lasciato il posto a tante altre mutazioni. E allora è come se provasse a rincorrere quella modernità, che per esempio Bowie coglie in pieno con il trionfo del suo Let’s Dance (1983), ma allo stesso tempo senza voler perdere quell’estetica che sente ormai pienamente sua, fatta di chitarre, concisione e semplicità. È un decennio breve ma fondamentale perché lo lancia nella sua nuova dimensione di rocker “adulto”, autore di veri e propri libri sonori e per nulla ripiegato su sé stesso oppure nella stanca riproposizione della sua immagine e della sua musica. In questo, come il suo vecchio amico David, è veramente uno dei pochi casi, in ambito rock, di musicista che per oltre quarant’anni riesce ad esprimersi creativamente riuscendo a cogliere i cambiamenti della società, a leggerne le tendenze, a interpretarle e a offrirne una visione poetica e musicale sempre con estro e originalità.