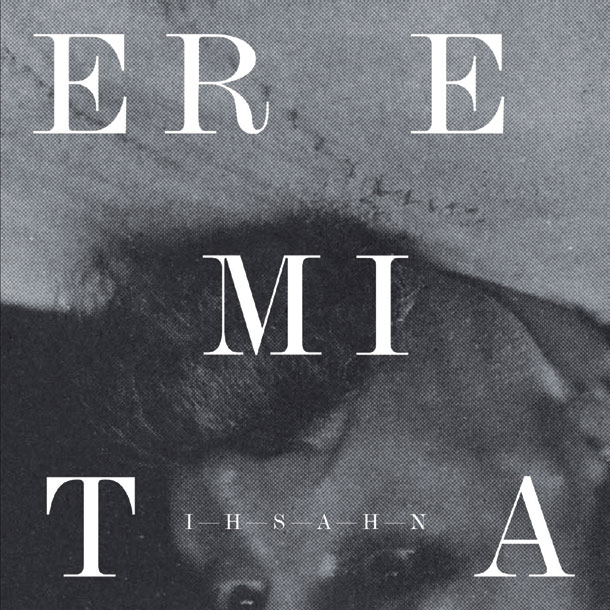

IHSAHN, Eremita

Vegard Sverre Tveitan, per tutti noi Ihsahn: gli manca poco per arrivare a quarant’anni, ma è già da venti che è storia. Gli Emperor sono stati una delle band metal più importanti dei Novanta e sono un pilastro per chiunque suoni black metal, compresi certi gruppi americani molto in voga adesso che fanno finta di niente. In The Nightside Eclipse (1994) definisce regole chiare per un genere intero: attitudine lo-fi, atmosfere malate, riff velocissimi e taglienti, tastiere esclusivamente minimali e violacee, indicando anche nuove strade (ai Dimmu Borgir e ai Cradle Of Filth, che facevano finta di niente). Anthems To The Welkin At Dusk (1996) mostra prodigiosi (e per qualcuno deleteri) progressi tecnici ed è un capolavoro al pari del suo predecessore, IX Equilibrium (1999) da un lato amplifica le parti “sinfoniche” di Anthems, fiorite a loro volta dalle tastiere dell’esordio, zittendo miliardi di emuli dell’epoca, ma dall’altro si mette in gioco anche con brani grezzi e più impattanti, infine Prometheus (2001) chiude la storia di una band che – molto più degli Isis, scioltisi anche loro prima di essere ridicoli – poteva vivere di rendita per sempre, con un disco ogni tre-quattro anni, face paint, armature chiodate: lo fa tra l’altro con alcuni riff schizoidi che spostano ancora in avanti i confini del black metal, mentre al contempo mette in evidenza qualche eccesso virtuosistico del loro cantante/chitarrista, che negli anni ha imparato anche ad alternare voce pulita ai suoi rigurgiti infernali, così come ha preso sempre più le redini compositive del gruppo.

Accanto agli Emperor, Ihsahn forma i Peccatum, un trio (poi duo) fondamentalmente senza alcuna “responsabilità” verso i fan, con il quale sperimentare ancora, anche con l’elettronica. La formazione è autrice di un unico vero grande disco, l’ultimo Lost In Reverie (2004), materiale sottovalutato in maniera indecente all’epoca e a tutt’oggi di grande valore, anche perché qui ancora una volta s’inventano possibili nuovi riff black per tutti (sia Prometheus, sia Lost In Reverie, andranno a costituire – almeno mi pare – una riserva di follia dalla quale in questo 2012 Ihsahn ricomincerà ad attingere).

Inevitabile, arriva la carriera solista, durante la quale l’uomo si circonda della créme della créme norvegese prog/estrema, fino poi ad allevare i pupilli Leprous, e sforna una trilogia di album dove si permette di esplicitare il suo amore per il caro vecchio Re Diamante (ricordate la cover di “Gipsy?”) come di confrontarsi con nuove realtà quali Jørgen Munkeby degli Shining (quelli del black jazz), introducendo in After (il terzo, molto amato da critica e pubblico) anche il sassofono nell’insieme del suo sound post-Emperor. Un mio vecchio pregiudizio verso i suoi guitarheroismi recenti e un po’ di fastidio per aver mollato certe cose più sperimentali, mi avevano fatto allontanare da uno dei miei musicisti preferiti, ma a volte basta un Nietzsche in copertina per far tornare la curiosità. Piccola parentesi: molti metallari hanno un ego spropositato, quindi si sa che solo gente così potrebbe – oltre a bruciare chiese e finire in prigione – parlare senza scrupolo alcuno di Lucifero, Icaro e Prometeo (inventandosi un pantheon personale composto da “grandi perdenti”) e poi rovesciare il capoccione di Federico e titolare il proprio album Eremita (quindi Zarathustra), ancora una volta sottolineando la propria natura di outsider e convinti individualisti.

Eremita è di una ricchezza sonora spropositata, quasi una summa di tutto quello che Ihsahn è riuscito a fare negli anni, un premio al suo continuo sforzo di migliorarsi come musicista e cantante, ma – qui sta il miracolo – senza che la bravura ammazzi l’istinto (o il caos dentro di sé). Il nuovo vezzo, quello della chitarra a otto corde, regala pesantezza al tutto e la partenza epica di “The Arrival”, grazie all’aiuto di Einar Solberg dei Leprous, la cui voce ha il solo difetto scadere troppo nel melenso, è il miglior modo di tirare tutti dentro al disco, quasi quanto il chorus assassino della successiva “The Paranoid”, che cuce assieme black, rabbia, melodia, malinconia, fiati e altre cesellature orchestrali: il sogno bagnato di ogni metal fan. “Introspection”, ospite alla voce quello scemo di Devin Townsend, “The Eagle And The Snake”, con Jeff Loomis che ci mette un assolo di chitarra, e “Catharsis”, che vede Ihsahn nel pieno controllo della sua voce pulita, rallentano la corsa e servono a raccontare per bene la storia di Eremita. La seconda – in nove minuti un po’ presuntuosi – e la terza introducono il sax di Munkeby, nella sua irrazionalità il miglior “straniero” che questo disco potesse avere. Si ricomincia a menare con “Something Out There”, ancora una parentesi solo sinfonica con “The Grief” (che cita “Desolate Ever After” dei Peccatum), poi tocca al doom di “The Grave”, dove lo scream soffertissimo di Ihsahn (tipo “In Longing Spirit” degli Emperor) s’intreccia con Jørgen, che a un certo punto si produce in un frangente quasi impro assieme alla batteria di Tobias Ørnes Andersen (Leprous).

Nulla di tutto quello che c’è stato finora, comunque, lascia immaginare l’orgia di “Departure”: drumming circolare in apertura accompagnato dai fiati, poi comincia a saltare tutto in aria, muoiono dieci esorcisti, la chitarra spacca il pavimento, Munkeby ha preso le pastiglie giuste (o ha smesso), quando – con un vecchio trucco da studio – si ferma tutto all’improvviso; il pezzo ricomincia con un breve passaggio melodico e soave e torna in scena il metal più efferato, a tratti persino un po’ groovy, finché la voce lontana di Star Of Ash (cioè l’altra metà dei Peccatum e la compagna di Ihsahn) chiude il disco, anche se c’è ancora tempo per fiati e ancora tamburi interlocutori prima che la chitarra riesploda un’ultima volta e Munkeby sfasci il sax. Di botto nuovamente tutto tace, buio in sala per un po’, ora le luci sono accese e voi uscite e andate a comprare il disco.