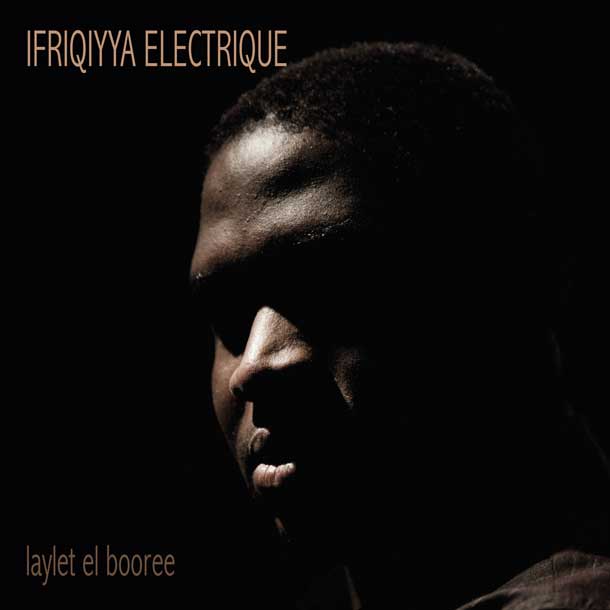

IFRIQIYYA ELECTRIQUE, Laylet El Booree

Torna l’Africa ancestrale ed elettrica degli Ifriqiyya, dopo il botto di Rûwâhîne. Vortici arcaici, il consueto mood febbrile, sacrale e orgiastico: come un rituale antichissimo in un posto dove regnano sete, tempesta e polvere. Nel Sahara tunisino, precisamente nel deserto del Djerid, dove il gruppo è nato, si celebrano i riti Banga, a cui si ispirano le omelie pagane di questo quintetto, che vede come cospiratori anche due vecchie conoscenze di chi segue le vicende più coraggiose di certo underground europeo: Gianna Greco e François R. Cambuzat, già in Putan Club e con l’Enfance Rouge. E proprio a un incontro tra il massimalismo del rock più rumoroso e l’intensità vertiginosa di questi canti secolari si ispirano i nove pezzi (più una ghost track) di questo secondo disco. Se ai tempi del primo lavoro eravamo rimasti travolti da quel vento elettrico che non ammetteva repliche, stavolta le cose restano a metà del guado: l’ottimo esordio di due anni fa, infatti, trasmetteva una sensazione di delirio e di sole inesorabile, di estasi mistica, mentre qui affiora un poco di maniera, o di ripetizione di qualcosa che si è già trasformato in un cliché. Anche a questo giro ascoltiamo ruggini metalliche, ipotesi di (post)punk Islam, riff elementari, rozzi, avvolti in una nuvola di sabbia, voci ieratiche e tamburi inesausti: c’è un che di più rotondo, di più prodotto, di meno ispirato alla fine, che abita la maggior parte delle canzoni, che probabilmente funzioneranno bene dal vivo, ma che in sede di ascolto domestico destano qualche perplessità. L’enfasi quadrata di certe chitarre (“Habeebee Hooa Jooani” oppure “Beesmeellah Beedeet”) e l’eccessiva facilità di certe soluzioni non trasportano chi ascolta nell’altrove torrido dove eravamo stati catapultati dal debutto; è come se Ifriqiyya Electrique avessero smussato gli spigoli, cercato di rendere più palatabile la loro proposta con chitarre più metalliche e fisse su figure sempre un po’ uguali a loro stesse. In qualche frangente (le fragranze antiche di “Nafta Naghara”, il canto devozionale di “Wa Salaat Alih Hannabee Mohammad”, oppure la danza di “Danee Danee”), le cose tornano al fascino che sapevamo: quando però (“Mabrooka”) si riaffacciano i chitarroni quasi da stadio, la magia si perde. Anche il tentativo simil-techno (ma senza convinzione) di “Galoo Sahara Laleet El Aeed” manca completamente il bersaglio, tra timbri fuori fuoco e un incedere che piomba dritto dritto nella banalità. Ci sono sparsi lampi di bellezza, ma non ritroviamo le migrazioni, i precipizi, gli echi di viaggi e l’ombra dei secoli che avevano lasciato il segno in Rûwâhîne; non ci sono groove che portano via, non si avverte urgenza. In suoni come questi, al di là della scrittura (rivedibile) e delle tessiture (ben organizzate e suadenti, anche se troppo monocrome, perché inutilmente piene, iperprodotte e poco profonde) è fondamentale sentire le viscere, la chiamata alle armi metaforiche e reali, la rivolta, l’ispirazione: tutti elementi che in questa occasione latitano. Questa primavera gli Ifriqiyya Electrique passeranno anche in Italia (l’11 maggio al Sottoscala di Latina, il 21 all’Ex Opg Occupato di Napoli, il 24 maggio al Csc di Schio, queste le date confermate al momento) e sarà un’occasione importante per capire meglio la reale portata del progetto. Intanto, per qualcosa di davvero ipnotico e potente, restando da quelle parti, sia come provenienza che come etichetta discografica, meglio rivolgersi a Maghreb United di Ammar 808. Mettete su la prima traccia, “Degdega”, alzate il volume al massimo e lasciatevi andare (Nazim Comunale).

Ascoltare questo secondo album degli Ifriqiyya Electrique permette di osservare in modo chiaro un fenomeno: se da un lato è evidente come il ricorso ai rituali antichi extra-europei sia qualcosa di sempre più frequente nella musica contemporanea occidentale, e nelle relative prassi di liberazione individuale o collettiva, dall’altro il singolo prelievo folklorico o tradizionale finisce sempre per essere incanalato in esiti creativi molto differenti tra di loro. Una premessa sarà dunque necessaria: credo che difficilmente questo lavoro piacerà a coloro che – come chi scrive – si lasciano affabulare in particolare da paradisi cosmici o da incantati quadri bucolici ed ethno-weird-folk. Siamo di fronte a una musica che fa letteralmente sprofondare nelle viscere della Terra, come in un terremoto che non concede assolutamente momenti di calma, senza respiri che possano placare gli animi. L’aspetto interessante rimane l’abilità e organicità con cui le invocazioni dell’antico rituale Banga del Sahara tunisino vengono fuse con uno spazio sonoro decisamente post-industriale, in una ipnotica trance–tribal urbana non più circoscritta all’ambito geografico di provenienza. Di conseguenza, il primitivo elemento rituale finisce per rimanere troppo nelle grinfie di progressioni soniche strazianti: immaginatelo come un fiore seminato nel deserto, trapiantato poi nel cemento di una metropoli oscura, annaffiato infine con benzina e follia incendiaria. D’altronde, cosa potevamo aspettarci da una mente contorta e istrionica come quella di François R. Cambuzat? Si parla di qualcuno che è da sempre outsider controcorrente ed iconoclasta, sia con il progetto Enfance Rouge, sia con quello a nome Putan Club, mai incline ad ammiccamenti commerciali o a compromessi verso leggerezze di stile. Cosa potevamo aspettarci se non questo universo ambiguo e dissacrante, allo stesso tempo manifestazione implacabile di sangue e morte, sudore ed elettricità sfrenata, rabbia e frustrazione post-moderna, ma anche presunta elevazione e guarigione per gli adepti del cerimoniale?

Rispetto al precedente Rûwâhîne, l’impressione dominante è che si sia accentuato in parossismo il tono malvagio e brutale del suono ritmico. La concezione estetica generale presenta perciò un’esasperazione metallica e compulsiva di violenti “diforismi urbani”. Individuiamo alcuni stilemi percussivi ossessivi che possono riportarci sulle onde techno-industrial di Silence Is Sexy degli Einstürzende Neubauten, ma tutto sembra esponenzialmente più torbido. Le coralità vocali si fondono con i riff sporchi e grossolani del basso, con le dissoluzioni rumoristiche della chitarra, come nell’opening “Mashee Kooka”, o in “Habeebee Hooa Jooani” o “He Eh Lalla”; i tappeti sonori sono sempre rombanti e rimangono nell’orbita di brutali cavalcate noise-post-punk, come in “Nafta Naghara”. In “Beesmeellah Beedeet” non è sufficiente il suono cadenzato delle tradizionali percussioni metalliche qraqeb ad addolcire i toni del rituale, ma l’immaginario rimane avvolto in un caos violento, come in “Mabbrooka”, un pezzo quasi apocalittico, invaso da flussi acquatici calcarei e turbinosi. L’unico vero momento davvero di quiete è “Wa Salaat Alih Hannabee Mohammad”, la sola preghiera che concede il silenzio di una moschea. Il rito procede perciò sull’asse di un binomio indissolubile tra esorcismo e adorcismo, fondato su una visione olistica, non-dualistica tra bene e male, dove ogni aspetto dell’esistenza, anche quello più malefico e negativo, svolge una sua precisa funzione come parte di un catartico processo di trasformazione e guarigione. Tuttavia, questo Laylet El Booree sembra più evocare e fomentare il male che far cavalcare la corda di luce, rimanendo un lavoro dalla fisionomia ostica e poco coinvolgente. Ciò non scalfisce il coraggio di un’etichetta come la Glitterbeat Records, a cui va il merito di averci fatto riscoprire gli aspetti più solari e gioiosi dello sterminato continente africano, quelli incarnati da autori come King Ayisoba e Stella Chiweshe (Andrea Maria Simoniello).