I colori sbiaditi di una polaroid: una storia personale attraverso i dischi dei Massimo Volume

In noi portiamo tutta la musica: essa giace negli strati profondi del ricordo. Tutto ciò che è musicale è reminiscenza. Al tempo in cui non avevamo un nome, abbiamo, probabilmente, udito tutto (Emil Cioran)

1. Resta poco di questo amore dai percorsi segnati

1995, primi anni a Bologna, università, Piazza Verdi, i punkabbestia, “bici, bici, fumo?”, il tempo come sorpresa e possibilità, le sale studio piene di donne in fiore, e poi la mitologia che sfocia nell’attualità grazie a un dettaglio di cronaca: in una di quelle stanze dove si giocava a shangai con gli sguardi, in piazza Verdi, dove probabilmente ora sarà spuntato come un fungo atomico un locale fighetto, si andava a fumare un’erba che dava alla testa dopo due tiri, albanese dicevano, la leggenda voleva fosse seccata con l’ammoniaca, chissà. Ricordo però che tra la fauna presente passava spesso, ed in molti la guardavamo, una attuale esponente di spicco della Lega, candidata – pare – alla presidenza della Regione. Una malinconia che cominciava già a salire ma a cui non sapevi dare un nome, e amici che finalmente ti iniziavi a scegliere, per affinità, per somiglianza, per quel tanto di indefinibile che decide gli incontri. Storia sociale, il mio primo corso. Le lezioni sono di pomeriggio, le tiene un romagnolo, il professor Paolo Sorcinelli (darò poi con lui il mio primo esame stonato come un’apparenza – citazione di Pazienza – grazie al provvido incontro con Ciudda prima dell’appello pomeridiano): non ci si annoia per niente ma lo sguardo comunque vaga, preda di una curiosità insaziabile. Da Reggio Emilia a Bologna il salto è comunque enorme. Bologna è l’imprevisto, l’imprevedibile, il sangue nelle vene, non una fotocopia sbiadita della vita. E infatti. Non ricordo quando, una delle tante anonime sere a casa a cercare il mondo attraverso lo specchio, avevo sentito su Radio2 Claudio Sorge mandare “Demon Box” dei Motorpsycho; quel pezzo incredibile, torrenziale, trasmesso per intero, mi aveva completamente fottuto il cervello. Quelle erano le vertigini che cercavo. E a lezione, allora, resto incuriosito da un ragazzo con la maglietta rossa con il tribale classico della band di Trondheim. Attacco bottone per via della maglietta, siamo entrambi appassionati di musica, andiamo d’accordo, lui ha gli occhi buoni e mi invita a casa sua a sentire dei dischi un pomeriggio. Tra questi, Lungo I Bordi dei Massimo Volume: ricordo ancora perfettamente il momento in cui Raffaello mi invitò a prestare attenzione alla chitarra che mimava il suono dei gettoni per il distributore automatico di bibite. Aveva capito che potevo capire, che queste cose erano importanti anche per me; dettagli, quelli dove il diavolo si annida, e che fanno la differenza. Erano gli ultimi istanti di quella che da allora in poi avrei chiamato la mia vita precedente. Ora che sono passati ventiquattro anni, Raffaello ha due figli, frequento di rado Bologna, i miei amici hanno tutti figli, o quasi, è uscito il nuovo disco dei Massimo Volume e tutti ne hanno già parlato, ed anche se punge un po’ proprio in quei punti dove le parole non riescono ad arrivare, provo a riavvolgere il nastro, che con i dischi di questa band ci ho passato tanto tempo della mia vita, e allora è stato naturale mettersi alla scrivania e scrivere.

2. Questa è la tua faccia-dice.

Lungo I Bordi dei Massimo Volume non è il primo disco della band (all’epoca Egle Sommacal e Gabriele Ceci alle chitarre, Vittoria Burattini alla batteria ed Emidio Clementi a basso e voce: curiosamente il libretto del cd riporta solo i testi, in ordine sparso, senza fare nessun nome), ma segna il nostro incontro. Complicato fuggire dalle trappole della retorica per dire qualcosa quando si è rapiti dall’uragano. “Il Primo Dio” è un pezzo che ancora adesso ha qualcosa da dirmi: mi ricorda i miei vent’anni, la febbre che sentivo, lo splendore delle ferite, quella sensazione imprendibile di immortalità che sembrava sarebbe durata per sempre.

L’adolescenza fa cenno da lontano

regno del pomeriggio

tristezza precolombiana

Cinta dal doppio pasto

L’epoca ardeva muta

Verso la cena nubile ed infinita.

(Valerio Magrelli, 1996)

Per tutto l’inverno del ‘95 ho passato i miei pomeriggi di fronte allo stereo, ascoltando Emidio dire: Per tutto l’inverno dell’85 ho passato i miei pomeriggi di fronte allo stereo in camera di mio fratello a ascoltare Wicked Gravity di Jim Carroll. Non l’ho mai sentito quel disco, non me ne è mai venuta curiosità. Il mio Wicked Gravity era Lungo I Bordi. Tutto quello che avrei voluto era essere lui nell’attimo in cui canta: Mi sento come il soffitto di una chiesa bombardata. La ruggine delle chitarre di “Frammento 1”, gli accenti metafisici de “Il Tempo Scorre Lungo I Bordi”, quella magia sobria, nitida, rarefatta. Un amico dell’epoca che ora è un rapper famoso mi ha inviato pochi giorni fa un volantino che avevo scritto a mano per un concerto di quindici anni fa. Andavo in giro per le quattro vie del centro di questa città spenta ad attaccarli con lo scotch, convinto che servisse. Animato, abitato, vivo. Ecco: sono gli adesivi sulle pareti. Poi comincia la polvere. Incubi dimessi, carveriani (“La Notte Dell’11 Ottobre”), domande che frugano dentro (sono io la causa di tutto questo?): semplicemente, l’ineluttabile che avanza, come le chitarre affilatissime di “Fuoco Fatuo”, centocinquanta secondi di noise metafisico appuntito e iper-essenziale (la chitarra di Egle indugia sempre e solo su una figura ritmica, sempre la stessa, e appoggia due accordi due, non serve altro, prima di aprirsi in una brevissima epifania alla Slint). Se qualche pezzo (“Per Farcela”, ma soprattutto “Nessun Ricordo” e “Ravenna”) suona meno urgente e intenso, che l’intensità in questo tipo di musica è tutto, il disco ancora oggi sa raccontare (“Meglio Di Uno Specchio”: tre note di basso, una batteria lievissima e cruciale, la chitarra di Egle che ricava poesia purissima dal rumore) e resta comunque una gran botta per un ventenne appassionato di parole e di suoni, alla ricerca di qualcuno che senta e porga le cose in maniera differente. I primi concerti a cui assisto sono semplicemente delle bombe: Emidio, spiritato, tocca la sua fronte e il microfono come in una strana trance, e la band è in stato di grazia, ruvida e spietata; si sente perfettamente che è il momento, che non ci sono pose, cazzate. Al Maffia, o al Red’ Ko a Reggio siamo in tanti, a vederli, ondeggiamo, sappiamo i testi, questa elettricità che sa farsi lirismo ci arriva addosso e santifica. La loro inquietudine è anche la nostra, viviamo febbri sorelle. Vivo in un posto dove tutto quello che accade sembra accadere per caso. Nessuno ha scelto di vivere qui. Ma c’è qualcosa che ci trattiene. Perché anche se non c’è amore a volte, a volte c’è qualcos’altro.

3. Tranne i colori che già conosci

Arrivo a Stanze, l’esordio dei Massimo Volume dopo che “Il Primo Dio” e tutto Lungo I Bordi avevano frugato nel petto di un giovinastro spettinato e immortale come tutti i ventenni. Non ricordo più il nome, ma ricordo distintamente la faccia e i modi del ragazzo di Underground Records, negozio ed etichetta dove capitavo regolarmente nei primi anni di università. Sempre da quelle parti c’era anche il Sesto Senso, una fonoteca dove si prendevano i cd in prestito (con quanta cura scrivevo i titoli dei dischi e dei pezzi su delle cassette che non butterò mai via) e dove per un po’ di mesi ho passato giornate intere ascoltando, mixando, parlando, immergendo i polsi nell’oceano della musica. Un’altra epoca. Stanze, forse ancora più di Lungo I Bordi, è il disco che ha retto meglio il peso del tempo che passa e a volte toglie lo stupore, la meraviglia. “I was young then, feelin’awful”, scriveva Beckett, ed è proprio questa sensazione di fine inesorabile (giorni come stanze / e non c’è niente fuori / credimi / tranne i colori che già conosci), di apocalisse minima e privatissima, di epica domestica, sobria fino ad essere quasi asettica ad animare un disco che ancora oggi, a ventisei anni dall’uscita, sfidando l’ira di dio, suona vero, potente, urgente. “Stanze” e “Insetti” sono pallottole spaccacuore, haiku affilatissimi, Carver o Daniel Clowes filtrati attraverso una lente Helmet/Fugazi, noise ispido e minimale trafitto da una chitarra inconfondibile e da testi molto ispirati. Il breve inciso, come ombre di sonata avvolte nel liquido amniotico, dello strumentale “Sfogliando ‘L’Amore È Un Cane Che Viene Dall’Inferno’”, è il sipario che si apre su un altro quadro di vita di provincia, un vero e proprio racconto in tre minuti, come tanti altri (“Ronald, Tomas E Io”). “Vedute Dallo Spazio” è ambient-blues della gravità, minaccia, assenza, desolazione, magia decostruita, la stessa che anima, abita i luoghi vaghi e oscuri di “Stanze Vuote” (indimenticabile dal vivo, con le urla di Emidio lontano dal microfono). “In Nome Di Dio” ha uno di quei tipici arpeggi alla Egle (se c’è un chitarrista dalle nostre parti con una voce personale, è proprio lui), angolari, ruvidi e lirici, fragili e potenti, a presa istantanea, sostenuti da un groove compatto e articolato. La storia è un ordinario episodio di deriva esistenziale (comincia a pensare al modo in cui a volte le cose vanno, a come tutto possa esplodere all’improvviso e non resta altro che guardare i disegni sulle mattonelle del pavimento). In “Tarzan” si avverte l’ombra di Umberto Palazzo (nella primissima formazione della band, poi uscitone e protagonista con Il Santo Niente di due buonissimi dischi, La Vita È Facile” e ‘Sei Na Ru Mo’No Wa Na ‘I, tra i Nirvana di In Utero e le piallate di Page Hamilton e soci): la traccia sfocia senza soluzione di continuità in “Cinque Strade”, con il testo tratto dall’omonimo pezzo di Faust’o.

Questi rami che crescono senza un dio

E questa voce su un disco che gira e gira

e non è neanche mia.

Vertice assoluto del disco però resta “Alessandro”. Annalisa Roberto Mirko Becivenni Cappa Giovanni. Annalisa Roberto Mirko Becivenni Cappa Giovanni. La forza della ripetizione, un carillon elettrico destinato all’esplosione, l’ossessione di un ragazzino per le liste, il tentativo disperato di racchiudere il mondo ed il suo peso in una lista, in un quaderno, come se dire potesse salvare, come se i numeri ci potessero tenere al riparo dall’onda che arriverà per distruggere le nostre baracche. Non è così.

4. Un buon posto per dimenticare

Cambiare il corso delle cose è una regola che bisognerebbe darsi. Non importa trovare qualcosa di meglio, basta qualcosa di differente: i Massimo Volume tengono fede a questa dichiarazione d’intenti del primo disco con Da Qui, che esce per Emi nel 1997. Le chitarre sono ben tre, stavolta: ad Egle Sommacal e Gabriele Ceci si aggiunge Metello Orsini, occasionalmente anche al basso. L’incipit è circospetto, lento, notturno (“Manciuria”, “Atto Definitivo”, i fossili di canzone che affiorano nella miniatura di “C’è Questo Stanotte”). Poi le cose cambiano: “Senza Un Posto Dove Dormire” è una sassata capace di vertigini, voragini, come un racconto sulla soglia di qualcosa che verrà: musica e parole s’intrecciano perfettamente, dandosi reciproca forza. Gran pezzo, nemmeno quattro minuti di neorealismo rumoroso, poetico, personale e universale. Sono storie popolate da personaggi che devono andare via, o sono scappati da un posto; geografie dell’assenza, vaghe mappe di presenze passeggere (tavolini che sembravano aspettare altra gente in un altro momento), domande che non possono avere risposta, silenzi vasti, panorami muti. “La Città Morta” è un film in super8, riesci proprio a vederle le scene che vengono raccontate, ed allora poco importa se l’inciso ora suona un po’ enfatico, poco ispirato, perché subito dopo le chitarre sono una mano appoggiata sul cuore, e la voce, la voce di Emidio è diventata la voce di qualcuno che ti è familiare. Le parole restano sempre necessarie e nitide, non c’è un grammo di grasso superfluo in questi testi che allora cantavamo a memoria. “Sotto Il Cielo” è un capolavoro di cinque minuti: la stessa insostenibile lentezza di Bohren Und Der Club Of Gore, una malinconia ambientale, profondissima (Labradford?), pochissime note come campiture di colore alla Mark Rothko, le spazzole a mettere il tempo per una volta tra parentesi, la voce che arriva dopo quasi tre minuti, dieci parole, dieci in tutto, ma non c’è bisogno di altro, le chitarre di nuovo sono immaginifiche come quelle che mi permise di scoprire Raffaello quando mi fece sentire per la prima volta “Pizza Express”: lì erano i gettoni nel distributore automatico, qua sono gli uccelli in volo. La magia si ripete. E prosegue con il 5/8 lievissimo che apre “Sul Viking Express”, che anche in questo caso ha uno sviluppo forse non indimenticabile, ma poco importa: il basso in punta di piedi, un vento elettrico che di nuovo taglia la faccia, perché sono qui dove sono, perché sono qui dove sono, e un riff di chitarra che non ti scordi più. Suona nuova in questo disco un’inedita delicatezza: lo conferma “Qualcosa Sulla Vita”, un racconto sottovoce con un coro femminile a dire il vero rivedibile. “Avvertimento”, invece, è un’altra benvenutissima sassata: minaccia, figure ritmiche, fughe, aperture. “Manhattan Di Notte” è astratta, si affaccia sul bordo del silenzio, una sorta di veglia. “Stagioni” chiude senza troppa convinzione un disco comunque notevole, anche se il testo, un racconto di una estate, conserva bellissimi lampi (eravamo la cornice di un romanzo medievale: noi, gli eletti, riuniti in una casa che cadeva a pezzi, immersi nei silenzi dei pomeriggi d’agosto e fuori, fuori la peste)

5. Da questi passi che si avvicinano e non giungono mai

In Club Privé , del 1999, si intravedono i segnali di una crisi che non tarderà ad arrivare. Dopo l’urgenza ineluttabile di Stanze, le visioni nitide di Lungo I Bordi (quanti pomeriggi passati ad ascoltare entrambi, come se da quello dipendesse la mia stessa sopravvivenza) e il raccolto lirismo di Da Qui, è difficile trovare altri sbocchi per una formula che se da un lato ha nella sua peculiarità una grande forza (testi potenti declamati sopra basi di noise rock evoluto), dall’altro trova in essa anche i propri limiti. E allora, come faremo ad uscire da questo fiume di merda puliti e profumati? L’aprirsi del sipario fa presagire un dolore, “Pondicherry” si apre su bei panorami di chitarra (a questo giro è uscito, definitivamente, Gabriele Ceci, e sono rimasti l’imprescindibile Egle Sommacal e Metello Orsini), ci sono timidi ed indecisi accenni di cantato, con Cristina Donà ai cori, ma il pezzo rimane interlocutorio. In “Seychelles ’81” riaffiorano quelle chitarre che oramai sono un marchio di fabbrica, affilate e poetiche, e il disco sembra decollare, ma è un’illusione: “Dopo Che” è forte di un testo notevole (questa non è una novità), ma non colpisce il bersaglio perché troppo statica e priva di un’idea particolarmente forte a sorreggerla. “Il Giorno Nasce Stanco”, invece, rispecchia il suo titolo: qualche bel lampo delle chitarre, un altro timido di accenno di cantato che lascia il tempo che trova, ombre di Rhodes, ma il pezzo resta lì, in un limbo dove si lascia facilmente dimenticare. Lo stesso accade per “Avevi Ragione”, dove le chitarre per i primi due minuti addirittura spariscono: una traccia involuta, priva di ispirazione. Unico motivo di interesse il tentativo più compiuto di Clementi di cantare, sebbene solo con un filo di voce, e comunque con risultati rivedibili. “Privé” prosegue in questo strano limbo: Cristina Donà alla voce, Emidio relegato ai cori (io non ho speranza, ma credo nella cura), mah. “Ti Sto Cercando”: nuovamente la voce tende al canto, restando però a metà del guado. Musicalmente il brano ha anche delle frecce al suo arco, ma restiamo nel campo del largamente prescindibile. Cinque pezzi in fila privi di mordente o di un senso forte che li animi, e proprio nel cuore del disco: qualcosa non quadra. “Saint Jack” pare risollevare le sorti dei Massimo Volume: l’apertura è alata, lieve e dolente allo stesso tempo, poi con il ritornello però c’è un crollo, come se l’ispirazione non reggesse; “Il Tuo Corpo” affamato è un altro buco nell’acqua e della reprise strumentale di “Privé” non si colgono francamente le ragioni. “Altri Nomi” chiude con una mazzata dei tempi belli: spastica, ripetitiva ed assorta, quasi un nuovo capitolo del primo memorabile album. Come un requiem a un tempo che fu, un’elegia priva di qualsiasi sbrodolamento nostalgico e di retorica, che poi fiorisce in stilettate elettriche che sanno finalmente fare male. Chiameremo nuovi numeri altri nomi ed altri modi per perderli di nuovo, altri modi per perderli di nuovo. Non basta però questo a salvare dal naufragio un disco (prodotto da Manuel Agnelli) che prelude – e non sarà certo un caso – a uno scioglimento che arriva nel 2002.

6. Intervallo (una futile confessione)

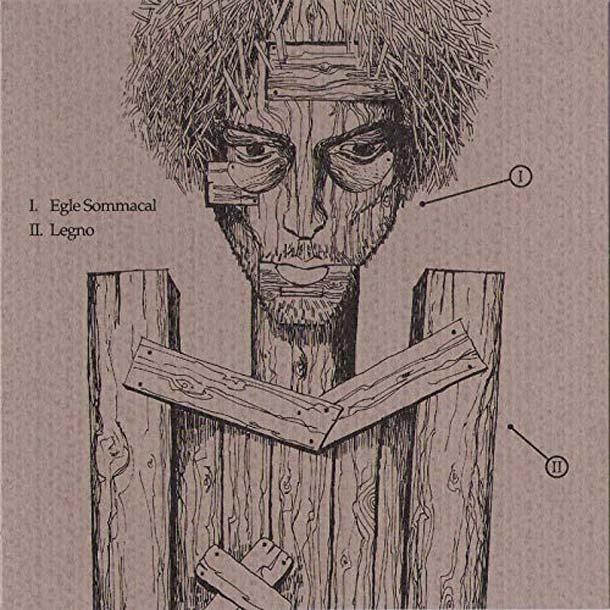

Il rompete le righe porta alla nascita di progetti come El Muniria (un solo disco, Stanza 218 del 2004, Clementi e il sound artist Massimo Carozzi, con varie apparizioni, tra cui la stessa Vittoria Burattini e Dario Parisini di Disciplinatha, già nella band per un anno circa nei live) e collaborazioni di ogni tipo. Vittoria si siede dietro alla batteria per un periodo con i Franklin Delano, che poi evolveranno in Blake/e/e/e, nei quali suonerà anche Egle (sentitevi il pezzo “The Thing’s Hollow, dal loro unico disco, Border Radio, del 2008, e guardatevi il bel video realizzato da Luca Dipierro, poi al lavoro anche con Father Murphy). Lo stesso Sommacal, dopo aver inciso e suonato con Ulan Bator (Nouvel Air, 2003) esordisce in veste solista su Unhip Records con Legno, nel 2007, un lavoro splendido nel quale finalmente ci possiamo rituffare in quel modo imprendibile e magico di suonare che ci ha accompagnato lungo gli anni. Qui protagonista è la chitarra acustica che indugia su panorami faheyani, ma il tocco del musicista resta inconfondibile. Seguiranno altri tre dischi solisti (l’ultimo è del 2016, L’Atlante Della Polvere), con menzione obbligatoria per la bellissima resa di Tanto Non Arriva del 2009, per chitarra elettrica e fiati, davvero notevole. Piccolo aneddoto: ai tempi del primo disco chiamai Egle a suonare in un circolino dalle mie parti. Venne in treno, lo andai a prendere in stazione e poi lo portai al locale, dove mi ricordo che parlammo di mambo e di whisky. Finito il concerto era stanco e voleva tornare a casa, così lo accompagnai da me, ma siccome ero in vena di fare tardi, decisi di uscire di nuovo per andare chissà dove. Sta di fatto che passai (questo lo ricordo) da un altro circolo che si chiamava Discarica (nomen omen) e lì le cose andarono a scatafascio. Qualcuno ebbe la cortesia di accompagnarmi a casa e di impedirmi di guidare. Il giorno dopo, quando era ora di portare Sommacal in stazione, mi affacciai al balcone per controllare la situazione (avevo ancora addosso una sbronza mondiale) e lì realizzai che la macchina non c’era. Lo accompagnai – lui comprensibilmente corrucciato, io imbarazzato – in tram alla stazione, chissà se la ricorda ancora quella disavventura.

7. Aggrappati ad una immagine condannata a descriverci (il conto dei vivi)

Dei Massimo Volume non si hanno notizie (a parte le sonorizzazioni del film “La caduta della casa Usher” di Jean Epstein, commissionata dal Museo del Cinema di Torino) sino a un album live del 2009, Bologna Nov2008 (con un inedito: “Esercito Dei Santi”) e poi al vero e proprio ritorno con Cattive Abitudini, dove si conferma l’ingresso di Stefano Pilia alla chitarra. Celebriamo allora i nostri sforzi / il solco avaro da cui siamo partiti. Il disco è ispirato e pienamente a fuoco: le chitarre di “Robert Lowell” colpiscono il bersaglio subito, lasciando a quelli che restano il conto dei vivi. La band suona convinta, assolutamente simile a come la ricordavamo ma in forma decisamente migliore di come l’avevamo lasciata: aperture ambient, un groove lieve e inesorabile, un art rock tra il metafisico e lo psicologico, mai involuto o retorico. Sono tornati, li riconosciamo, ci riconosciamo. Ombre americane (“Coney Island”, che promette meraviglie che non mantiene, a dire il vero), le buone abitudini di una musica energica e lirica e le amare consapevolezze delle inevitabili distanze (“Le Ore Contate”, con incastri di limpida bellezza tra la chitarra e le pulsazioni di basso e batteria). Torna Leo (Leo, ti ricordi il fuoco fatuo?) in “Litio”, il pezzo sa della stessa ruggine di allora, e quel sapore ci è familiare. “Tra La Sabbia Dell’Oceano” è una delle vette dell’intero lavoro: un incastro tra uno Steve Reich e dei Battles meno ipertrofici e arresi alla dolcezza (qualcuno si ricorda i Long Fin Killie?) apre il sipario su un racconto tra naufragio e riscossa (un blues, a loro modo). “Avevi Fretta Di Andartene” è un po’ il classico pezzo alla Massimo Volume, stranito e asciutto, tra rarefazione, elevazione e delusione. “La Bellezza Violata” dice poco, “Invito Al Massacro” è un requiem assorto, mentre il mondo va in fiamme: sa di fine anche “Mi Piacerebbe Ogni Tanto Averti Qui”, e anche qui i toni sono bassi, il battito rallenta. Poi un breve schiarirsi la voce (lo si sente proprio all’inizio della traccia) e arriva un altro apice del disco, “Fausto”, angolare e commovente: Consapevoli che il peso del mondo è un peso d’amore troppo duro da sopportare. “Vasco De Gama” e “In Un Mondo Dopo Il Mondo” chiudono in maniera interlocutoria. Cattive Abitudini resta però un lavoro che vive di bei lampi e di autentica ispirazione. Qualche ospite (Angela Baraldi, Marcella Riccardi e Massimo Carozzi; di lui gli interventi più interessanti, anche se in episodi prescindibili) non cambia le sorti di questo inatteso ritorno che, semplicemente, riporta tutto a casa.

8. Vince chi non si illude (la promessa inutile di un indirizzo sbagliato)

Passano tre anni e, con la stessa formazione e sempre per La Tempesta Dischi, ecco Aspettando I Barbari, prodotto dalla band assieme a Marco Caldera, che poi sarà assieme a Clementi nel progetto Sorge (un unico disco all’attivo, La Guerra Di Domani, nel 2016, sempre su Tempesta). “Dio Delle Zecche” è minacciosa e potente, aperta da un inedito suono di sintetizzatore; “La Cena”, scelta come singolo, è invece abbastanza anonima. La title-track è una meditazione nitida, raccolta, aspettando l’arrivo dei barbari. “Vic Chesnutt” ha un groove sottile e spaccacervello: un carillon mortifero di chitarra, un basso che perlustra paludi insondabili, la batteria a mettere ordine nel disastro, un synth alato ad aprire, parole taglienti e visionarie, un inesorabile invito a ricordare un musicista fragile e colossale e ciò che rappresenta (di Chesnutt è da recuperare assolutamente almeno il capolavoro North Star Deserter, uscito su Constellation nel 2007), ruggine, ruggine, ruggine. La stessa che abita le stanze e intacca i segnali di “Dymaxion Song”, la lista di “La Notte” dove la galleria di personaggi è essa stessa musica grazie ad un uso sapiente della rima. Plumbea e in qualche modo incattivita è anche “Compound”, come una risposta rabbiosa anni dopo a Sotto Il Cielo (dal terzo album, Da Qui): gli uccelli sul tetto stanotte frugano tra le rovine del nostro mondo perfetto. “Silvia Camagni” funziona perfettamente nella seconda parte, dilatata e muta, aperta, “Il Nemico Avanza” tenta decostruzioni interessanti ma non molto a fuoco, “Da Dove Sono Stato” è una sorta di asciutta elegia, chiude la porta su questo piccolo universo cosmico e privato: vi lascio e corro incontro ai giorni che mi spettano.

9. E a te piace l’ombra, non è vero, Fred?

E veniamo all’ultimo, recente disco, Il Nuotatore, fresco di uscita per 42 Records: Pilia ha lasciato e la band ha deciso di restare compatta nel suo nucleo storico a tre, con Emidio Clementi a voce e basso, Vittoria Burattini alla batteria ed Egle Sommacal alla chitarra, sempre più protagonista. Nel tour teatrale che è cominciato da poco in realtà l’assetto sarà in quartetto, con l’aggiunta di Sara Ardizzoni, aka Dagger Moth. “Una Voce Ad Orlando” apre su un cinema naturale e compatto, memorie di Thomas S. Eliot (se il mondo cede in un lampo e non con con uno schianto): le chitarre di Egle qua non fanno prigionieri, il pezzo inizia benissimo, languori, satori, l’unica cosa che lascia un po’ perplessi è il finale in fade out. Passati remoti elettrici e italiani (“La Ditta Di Acqua Minerale”), chitarre parlanti su impalcature più rotonde del solito e quasi pop a sorreggere un brano che sfiora però in alcuni frangenti la banalità, parlo di “Amica Prudenza”, che comunque apre anche squarci taglienti con timbri bellissimi: notevole davvero il break delle chitarre, come dei segnali morse rabbiosi. In generale sono proprio queste le cose che risaltano, il suono delle sei corde, eclettico, poliforme, lirico, panoramico, mentre si ripercorrono strade note con più (“Nostra Signora Del Caso”) o meno (“Il Nuotatore”) ispirazione. “L’Ultima Notte Del Mondo” sembra avere la stessa ruggine dei pezzi di Aspettando I Barbari ed è forte di un grande testo, con anche un riferimento a William Basinski, poi si eleva verso un cielo che anche oggi non crollerà (vedo già la luce tra le pieghe del mio cervello). “Fred” è una specie di valzer dalla fine del mondo, benedetto di nuovo da chitarre magnifiche e da elenchi che nella loro semplicità si scolpiscono in testa subito, perché la verità è brutta, spaventa vederla nuda: uno dei vertici dell’intero lavoro. “Mia Madre E La Morte Del Generale Josè Sanjurjo” passa senza lasciare grande traccia di sé, pur cercando ispirazione nella Storia con la “S” maiuscola; “Vedremo Domani” mostra di nuovo una voce che assume colori diversi e inediti (echi, raddoppi, una tendenza alla rima, e questa è l’altra novità di un disco che – e forse non poteva fare altro – ci porta i “soliti” Massimo Volume), mentre l’atmosfera ipnotica ma convenzionale ha un che di wave o post-rock che resta a metà del guado: il finale in fade out conferma l’impressione di qualcosa non molto a fuoco, a chiudere un album che lascia vedere qualche soluzione nuova, qualche pausa, spigoli più blandi, qualche flirt con un poco di retorica, oltre alla consueta capacità di suonare inconfondibili seppur all’interno di una formula che per forza di cose non ha molte vie di fuga. C’è chi ha accusato i Massimo Volume di essere sempre fermi, chi di essere didascalici, chi li ha osannati, chi li ha considerati padri di un certo modo di fare indie (quanto mi piace poco questa parola) rock in Italia. Non saprei a quale partito iscrivermi, ma so che per alcuni loro pezzi e dischi ho tremato (nell’ultimo mi succede solo con “Fred”, credo) e dunque semplicemente si tratta di una questione di amore. Di tributo ai miei, ai nostri vent’anni, a una stagione della vita in cui ci sentivamo indistruttibili e le inquietudini e le febbri che la voce di Mimì portava erano anche le nostre. Le notti insonni a Bologna, quell’ultimo dell’anno in mescalina passando al Link e finito poi in sala prove, Zeus (esiste un nome migliore per un batterista?) che suonava la cerniera della felpa con un microfono attaccato ad un delay, farsi travolgere dal suono, quei bastardi reggae che dividevano con noi Caboto la sala prove dopo l’Ospedale Maggiore (che il dio della musica li fulmini in questo esatto momento), le notti sul pavimento in Via Santa Margherita, i portici di Bologna, la luce che allagava via Ugo Bassi, l’idea che tutto potesse davvero accadere, e intanto quelle parole, quelle note appuntite, il rumore della poesia, la poesia del rumore, le ombre, le ombre dell’amore, Marcello, Raffaello, quanti altri, i tranelli scaltri in cui mi sarei imbattuto, chiameremo nuovi numeri, avremo altri nomi, ed altri modi di perderli di nuovo, e di nuovo, il suono della chitarra che mima i gettoni nel distributore automatico, lo ascoltai per la prima volta alla fine di via del Pratello, a casa di Raffaello.

Erano gli ultimi istanti di quella che, da allora in poi, avrei chiamato la mia vita precedente