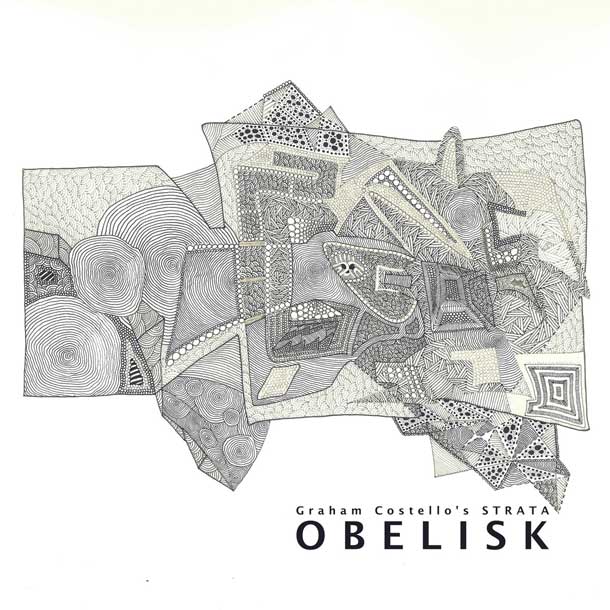

GRAHAM COSTELLO’S STRATA, Obelisk

Avrei potuto scrivere qualcosa a proposito del posto nella mia testa da cui proviene ciascuna composizione, perché l’ho scritta, perché sono intitolate in questo modo, quali fossero le mie intenzioni, e così via, ma credo che sia importante lasciare alcune cose alla discrezione dell’ascoltatore. Ricavate ciò che volete da questo ascolto. Così Graham Costello, leader di un sestetto, Strata, che con Obelisk ci propone un curioso mix di jazz, progressive, minimalismo e math rock.

L’incipit della title-track, in effetti, può ricordare una versione per organico jazz di certe partiture dei Don Caballero, con i tipici ossessivi saliscendi ritmici e la giostra che quando becca l’incastro giusto non lascia scampo, mentre quando si riflette nella casa degli specchi lascia il tempo (dispari) che trova. Poi però un’inusitata apertura mathpop lascia straniti; l’idea è interessante e non scontata, il risultato però non a fuoco (forse il problema consiste soprattutto in un’eccessiva enfasi data agli arrangiamenti, sempre molto pieni e rotondi). A un certo punto, inoltre, il pezzo prende una piega tremenda da fusion in modulazione di frequenza che sinceramente non ha né capo né coda, oltre ad essere brutta e banale, e alla fine naufraga tra inutili fuochi d’artificio.

Trombone, sax tenore, pianoforte, chitarra elettrica, basso e batteria: questo il set della band, che cerca un’improbabile via di mezzo tra tentazioni prog e pruriti radiofonici, con un suono che a volte ricorda una versione edulcorata e pop di certe pagine reichiane, mentre altre pende pericolosamente verso territori che a chi scrive ricordano le cose più molli di Pat Metheny, tra parentesi atmosferiche, frasi di pianoforte riflessive e groove ottimamente eseguiti ma sempre, sempre troppo concilianti. Con “96”, la terza traccia, le quotazioni del disco paiono prendere finalmente quota, con un incastro ritmico obliquo degno dello zen funk dei Ronin dello zurighese Nick Bartsch, ma poi di nuovo, inopinatamente, prevalgono voglie melodiche che non convincono. Peccato, perché i musicisti sono ottimi e certi passaggi serbano lampi di bellezza: la voglia di strafare o di cercare a tutti i costi l’airplay rovina però nella stragrande maggioranza dei casi le architetture di composizioni che, alla fine, denotano soprattutto un difetto ab origine, quello di una scrittura ridondante. Se in certi passaggi i King Crimson di Discipline non sono così lontani, manca però la capacità di trattenersi, di azzannare l’ascoltatore alla giugulare con un’idea, una frase, un riff assassino che non lasci scampo. Il dettato è sempre prolisso, poco calibrato, e alla fine le buone idee presenti (vedi ad esempio il mood sospeso e almeno inizialmente minimale di “Fly”, l’ultima traccia) tendono a perdersi in un brodo poco saporito. Suggeriamo alla band di ascoltare abbondanti dosi di un altro musicista scozzese che traffica con materiali jazz affrontandoli con un’ottica laterale e personale: Bill Wells. Ridurre l’enfasi e la pompa rock potrebbe sicuramente giovare a un progetto dotato di buone potenzialità, che però in questo lavoro risultano ancora confuse.