FRANCESCO MASSARO / GIOVANNI CRISTINO / WALTER FORESTIERE, Undergrowth

La copertina è l’Apriti Sesamo di un (sotto)mondo dove creature e forme di vita a volte appena percepibili respirano, si muovono, lottano per uno spiraglio di luce necessario a sopravvivere. L’etichetta promette bene: Creative Sources di Lisbona, che ci ha già regalato nel recente e recentissimo passato ACRE (trio bomba di imprendibile improvvisazione freerock, praticamente una risposta ai maestri Ossatura) e Maniera Nera di Francesco Massaro, un solo per sax baritono ed elettronica notevole. E qui ritroviamo proprio Massaro (sax alto, clarinetto basso, clarinetto turco ed armonica) con due compagni di ventura: Giovanni Cristino al piano – anche preparato – e agli oggetti, Walter Forestiere a batteria, percussioni e oggetti sonori variabili. Insieme si immergono nell’oceano del suono, a scandagliare abissi, a investigare diavoli e dettagli. Tempi geologici, uno sfruculiare di percussioni come rampicanti che salgono verso un cielo grigio e pensoso: chissà se il sole arriverà. Intanto si vive nelle età di un minuto, si palpita come si può, sottovoce, apparecchiando una messa in scena teatrale e naturalista allo stesso tempo. “Invertebrates”, e sembra veramente di vederli: artropodi, vermi piatti, molluschi. Il 97% delle specie viventi che fa sentire la propria voce, nel sottobosco, che cresce dal basso, dove non sempre l’occhio vede e l’orecchio sente. E allora “Microfauna”, riduzionismo austero, un vaghissimo e benvenuto senso di attesa, quasi di minaccia, un mood tra il rigoroso e l’ispido che rende magnetiche queste improvvisazioni sospese in perfetto equilibrio tra meditazione zen e alfabeti preverbali. È il suono che si apre e cresce, inavvertitamente come può fare un fiore, scandagliato nella profondità di ogni suo dettaglio: la stessa vertiginosa orizzontalità di certi lunghi piani sequenza del Gruppo Di Improvvisazione Nuova Consonanza, un moto browniano come colonie di formiche sul cadavere delle buone maniere in musica, stridori, nitori, satori nella bruma del mattino, nessuno spazio alla facile calligrafia, alle svenevolezze, alla cantabilità gratuita. I tre musicisti-entomologi (palombari, sciamani, speleologi…) coinvolti hanno tutti studi strutturati alle spalle, si intuisce dalla maestria con cui vengono gestiti timbri, spazi, dinamiche. “Inner Latitudes” apre su un sipario che sa di improvvisata europea old style (i dischi della Emanem, le esplorazioni severe di Evan Parker), tra soffi, rimbrotti e schermaglie, mantenendo però il mistero di una voce personale, indicibile e malmostosa, lirica eppure scabra, ruvida. Poi le onde si increspano, il fragore di certo free si dilegua all’orizzonte per lasciare spazio ad ombre e fantasmi che si radunano con ritualità da cerimonia sciamanica attorno a nuclei invisibili: nessun brano ha un fuoco centrale che lo animi, sono esplorazioni che ascoltiamo nel momento stesso in cui i musicisti le hanno compiute, è il miracolo dell’ispirazione maiuscola a guidarli, tra apnee pericolose e magnifiche (“Inner Latitudes”, che dopo lunghi minuti di appostamento agguanta la preda e la azzanna), una fotografia sbiadita di Paul Bley in uno scantinato dal quale proviene il suono polveroso di un vinile di Morton Feldman (“Awakening In The Aluminium”) e distanze psicologiche tracciate su atlanti che raccolgono mappe di terre che non ci sono (“Variable Depths”, informata da una ritualità arcaica con ombre di gamelan nel finale, capace di attrarci inesorabilmente, falene verso una luce che poi ci tradirà).

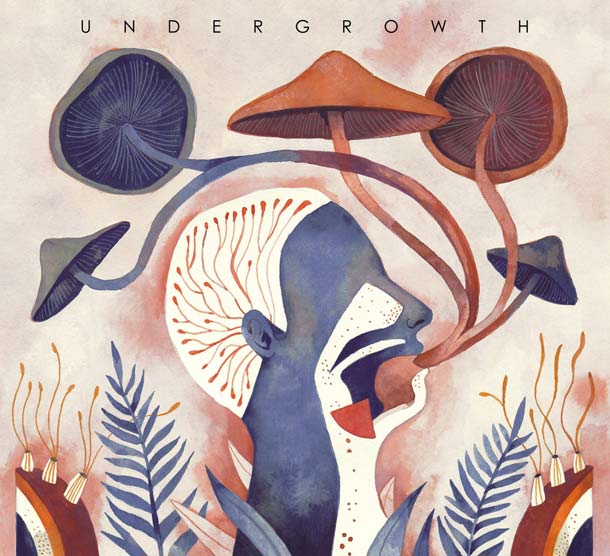

Un lavoro che sarebbe piaciuto a Steve Lacy, anti-retorico e fantasmatico, ieratico, colmo di segreti minuscoli e universali, abile nell’intraprendere strade già battute più e più volte, eppure capace di rinnovare ancora una volta un mistero che non si riesce bene a dire. La traccia omonima, sesta e ultima, di nuovo inscena una veglia, un’attesa: i funghi della (bella) copertina (opera di Luisa Rivera) devono evidentemente essere enteogeni, e stanno cominciando a fare effetto. Undergrowth: del come tornare nella terra da dove veniamo in sei passi. Il suono di un inizio e al tempo stesso di una fine: lo stesso evolversi biologico di certa classica novecentesca (i movimenti ampi del clarinetto, gli specchi bellissimi e rotti (bellissimi perché rotti) in cui si riflette il pianoforte, la batteria sempre narrativa, come fossero percussioni di orchestra, inaspettate e sghembe ansie minimaliste (il carillon del piano verso la fine), aria, campi lunghi, perfetti vicoli ciechi, botole, raduni di molecole, movenze imprevedibili come di ragno, eccetera. Un disco che ci permette di accostare l’orecchio a voci nascoste, da seguire con predisposizione alla vertigine, dopo aver buttato via le bussole ed aver fatto scorta di attenzione.