Dopo l’oblio, prima del silenzio: tre dischi Neither/Nor Records

Né veglia, né inizio; né Babele, né silenzio; né deriva, né bassa marea. Neither/Nor: abita paesaggi poco definibili e brumose terre di mezzo l’etichetta di Carlo Costa, percussionista romano di stanza a New York dal 2005 e dedito soprattutto all’improvvisazione, sia di matrice jazz, sia non idiomatica. Né jazz, né folk, né noise, né elettroacustica: una creatura imprendibile e strana che incontriamo al crocicchio tra strade che da un lato portano a precipizi ambient, dall’altro digradano verso radure free, oppure verso imponenti e scabri massicci di puro suono. Vi raccontiamo gli ultimi tre dischi di questa realtà nata nel 2014. Prima del silenzio al quale ogni cosa è inesorabilmente destinata.

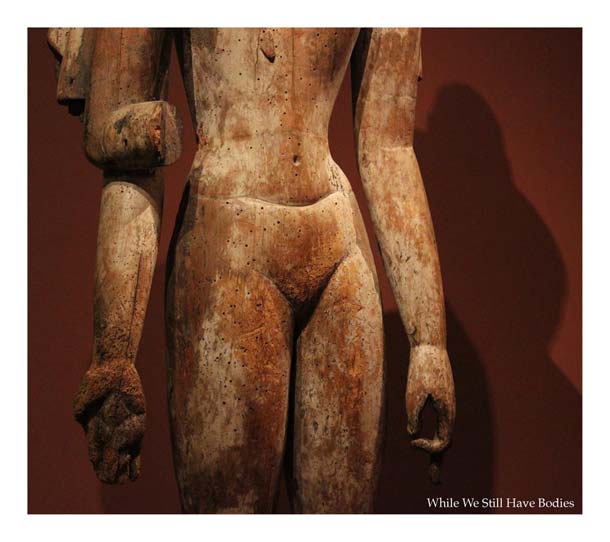

WHILE WE STILL HAVE BODIES, s/t

Finché abbiamo ancora dei corpi, While We Still Have Bodies: grande nome (i nomi sono importanti, lo sono tutte le parole) per un quartetto formato da Bern Gernstein (trombone, radio, telefono cellulare), Sean Ali (contrabbasso, registratore a cassette), Michael Foster (sassofono tenore e soprano, registratore a cassette, già nella Large Unit di sua rumorosità Weasel Walter e pure titolare di un duo con Lydia Lunch) e Flin van Hemmen (percussione, lettore mp3, al suo attivo collaborazioni con Tony Malaby ed Eivind Opsvik). Finché siamo vivi, dunque, perché poi non lo saremo; e allora questo è il suono di un trapasso, di uno spazio di transito, di un limbo. Scabro, ostico, respingente a tratti, desolato, desolante, arido e acido, sobrio fino all’ascesi, mitologico, minimo, mistico. Il video artist cinese Cheng Ra ha chiesto ai quattro di registrare musica da utilizzare per una sua opera intitolata “Diary Of A Madman”. L’esito è stato trasmesso attraverso dodici speaker diffusi nell’ambiente del New Museum a New York, fornendo così un ambiente sonoro ai film proiettati. Non è facile l’ascolto di quest’ora abbondante di incosciente flusso di coscienza, come una fase rem di una improvvisazione low fi, ma il consiglio è di non mollare la presa e di restare assieme a questi suoni duri, difficili, a questi esercizi per (r)esistere nel nulla. Tutti fanno a gara a suonare il meno possibile, lasciando ampi (a volte troppo) spazi al silenzio, ma la tensione resta sempre viva per un qualche inspiegabile motivo. Si tratta di musica comunque in cui il ruolo e lo stato dell’animo di chi ascolta sono fondamentali, la sua capacità e voglia di entrare in questo luogo apparentemente inospitale, di starci e di tenerci gli occhi chiusi (o aperti, poco importa) dentro. Personalmente, lo trovo un’ ottima compagnia in questo tardo pomeriggio di metà febbraio, risuona con il vuoto (non necessariamente angosciante,anzi) che capita di avvertire a volte per il solo fatto di essere vivi. E per il fatto di sapere che un giorno , comunque sia, non lo saremo più. Come una consapevolezza indicibile, un senso di pacifica resa: “One by one they were all becoming shades” (James Joyce). Non ci sono divinità, stupori, storie, salvezze ad attenderci: solo l’ineffabile mistero dell’essere qui ed ora, finché abbiamo ancora tempo, finché abbiamo ancora dei corpi.

HÅVARD VOLDEN / CARLO COSTA, In The Wake

Il disco di Costa in duo, il nono della sua etichetta nata nel 2014, è un ottimo lavoro, denso di assenze luminose, di abbandoni: il norvegese Volden (già collaboratore di eminenze grigie improv come Toshimaru Nakamura, o della cantante Jenny Hval) porta a questo incontro un po’ di vento artico delle sue terre, mentre Costa aggiunge sabbia, spazio, sassi, sembra letteralmente di muoversi in ampi panorami desolati e allagati da una luce che santifica e contemporaneamente perseguita. Silenzi gravidi, squarci di quiete zen, bagliori, labirinti, galaverne. Anche nel freddo inverno, sotto la coltre di neve che tutto fa tacere, la vita brulica. Ottima e quasi telepatica l’intesa tra i due musicisti, abili nel restare sul bordo del silenzio senza lasciarsi andare a sterili riduzionismi. Banchise polari che lentamente sembrano sciogliersi (le fibrillazioni percussive che animano il finale di “Ripple”), calotte glaciali sferzate – appunto – da un vento artico (“Awash”, come un blues dell’estremo Nord, un pezzo che suona felicemente Gastr Del Sol o Boxhead Ensemble), satori drone sotto un sole che non ammette repliche (“Ebb”, abbacinante come certi piani sequenza di Peter Wright). Muschi, licheni, aurore boreali che starebbero perfettamente nel catalogo Hubro (“Pool”), stupori congelati, agguati, attese: non è semplice sopravvivere in condizioni così impervie, ma questa mezz’ora di musica è capace davvero di rapire e di regalare migrazioni, vertigini.

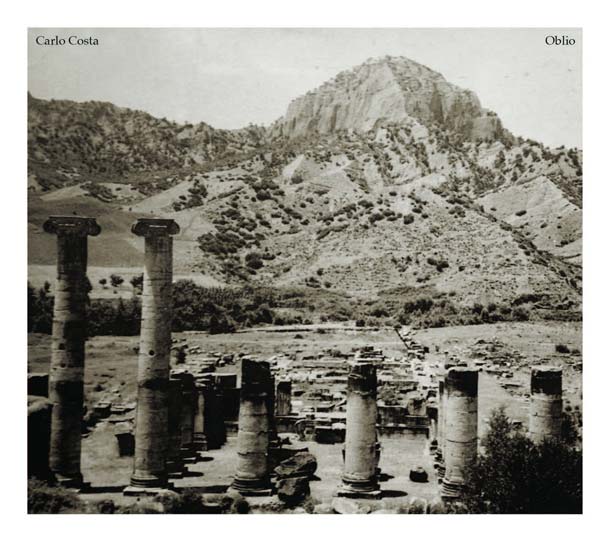

CARLO COSTA, Oblio

In Oblio, il suo primo lavoro in solo e undicesimo disco per la personale Neither/Nor, il musicista romano si fa Caronte e ci traghetta attraverso lo Stige nel regno dei morti: fantasmi pulsanti, ricordi di groove, passi come apparenze e fuochi fatui, piccolissime febbri ritmiche che preludono a improvvise piogge minacciose, memoria, deserti, cubi metafisici, fruscio di sottofondo. La percussione come strumento narrativo, capace di radunare gli spiriti, raccogliere energie che abbiamo dimenticato di avere, il suono profondo come esperienza enteogena. Brulle formazioni rocciose, stalattiti, stalagmiti, laghi appena appena emersi dalle viscere imperscrutabili della terra, funghi, creature cieche abituate al buio perenne, gocce che tardano un secolo a cadere, sale, epifanie, brevissime lame di luce. “La memoria ed il suo posto nella musica sono stati un soggetto a cui mi sono interessato in modo particolare negli ultimi anni. Si tratta di qualcosa che cerco sempre di tenere a mente quando suono e faccio musica. Lavorando a quest’ultimo album in particolare ho riflettuto molto sull’idea di oblio: l’abisso al quale il passato è destinato, dai piccoli e casuali gesti quotidiani ai traguardi e ai sogni di una vita intera. Ci sono paralleli ovvi con la musica improvvisata”. Due larghi movimenti, come rituali arcaici e indecifrabili: assorto il primo, attraversato da vaghissime ed estatiche tensioni quasi gamelan il secondo per una buona metà, fino a che nuovamente il silenzio non esercita il suo irresistibile richiamo, la notte cala nuovamente su questi pertugi in cui la vita vegetale e animale (figurarsi poi quella umana) ha poco, pochissimo spazio di manovra, e, arrivati dall’altro lato, finalmente giunge l’ora di sparire, muti, nell’altrove, nell’oblio.