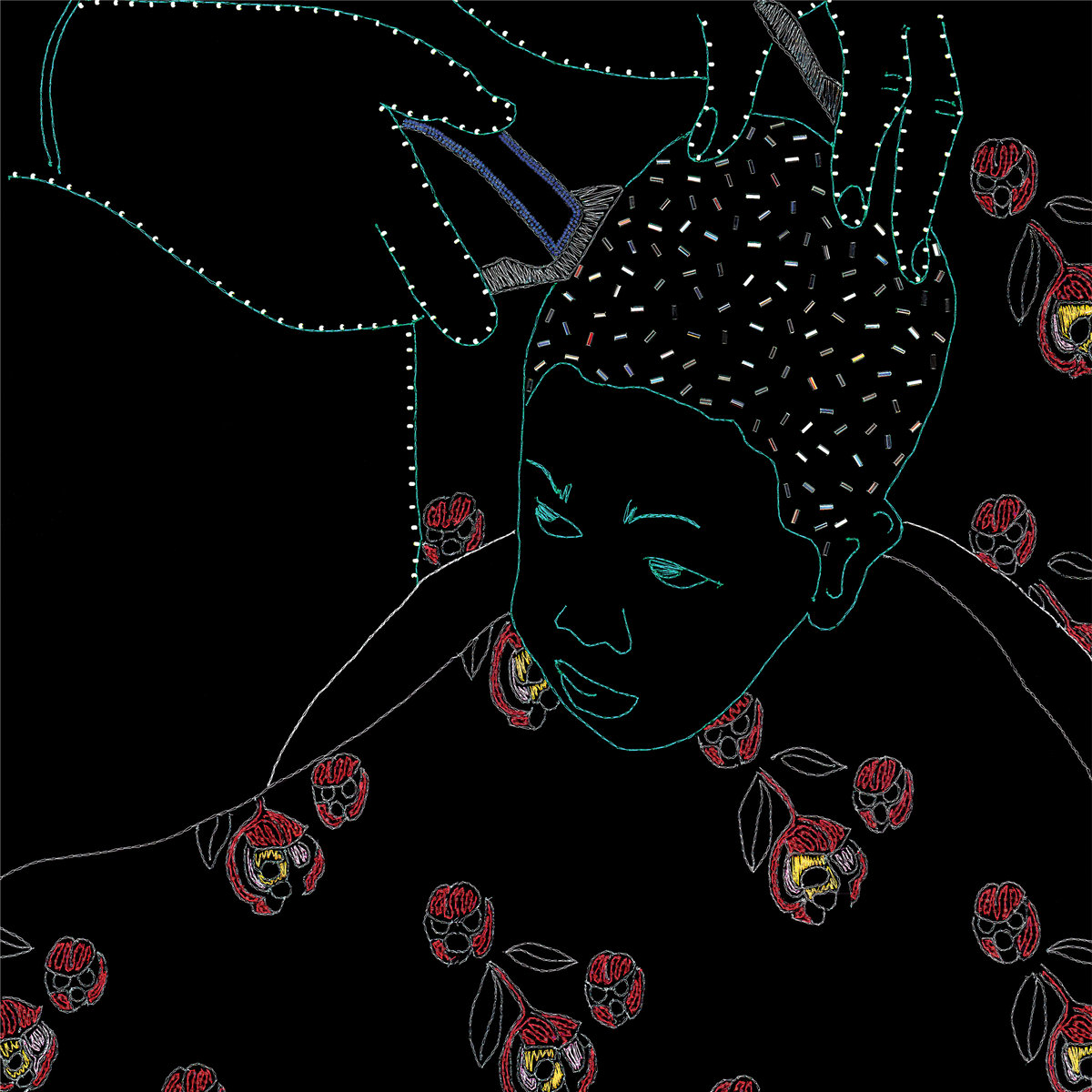

BIG JOANIE, Back Home

Il primo album delle Big Joanie, Sistahs, mi aveva veramente entusiasmato. Penso fosse per il fatto che appariva come un esordio maturo (del resto le tre, pur con una formazione lievemente modificata, erano in giro già dal 2013) ma pieno di grazia. Ancora le ritengo una delle scoperte più belle arrivatemi attraverso il buon Thurston Moore, che le prese sulla sua Daydream Library Series Label. E ora il secondo album: il suono è il loro, caraibico a bassa intensità, voce stupenda di Stephanie Phillips (attiva anche con il suo progetto in solo Stef Fi), basso e batteria (Estella Adeyeri e Chardine Taylor-Stone) a tratti ruggenti, a tratti ritmiche. Le Joanie sanno che è inutile spingere a casaccio ma a volte, per attirare uno sguardo, va più che bene. Partono e catalizzano l’attenzione con voci posizionate su vari livelli, una chitarra magnetica, aggressiva e pop e un sentore che pare psichedelica nebbiolina inglese in primo piano. Poi però, quando il ritmo parte, siamo nella loro terra prediletta: chitarra elastica, basso e batteria a picchiare. Sono colorate, toste, prive di arzigogoli o sovrastrutture, con voci che, unite, sono francamente irresistibili. Acute, brillanti, sagaci, intriganti. Anche quando inseriscono tastiere di supporto a cori che sembrano essere stati rubati dagli studi di Phil Spector, costruendo melodie sgarzoline come “In My Arms”. Sono bubblegum punk con la fortuna di non essere delle giovani ingenue, quindi con la capacità di riferirsi al passato e di godere una buona dimestichezza e libertà in studio (sempre da Margo Broom agli Hermitage Works Studios, luogo dove goderono di ottimi servigi anche Goatgirl e The Fat White Family). Le Big Joanie mi sembrano, a tratti, uno scontro fra Breeders, Le Tigre, il garage ed il soul. Ruggenti, come in “Happier Still”, armonicamente devastanti, come in “Insecure”. Andando pure oltre, come in quella che mi sembra una torch song a tutti gli effetti, lustrini compresi: “I Will” ipnotizza e blocca, una versione ridotta ma ugualmente funzionante dell’Aretha Franklin che canta “Think” nella tavola calda dei Blues Brothers. Qui abbiamo sporco, terra, un fermento che agisce portando le canzoni a mutare speziandosi e diventando più potenti. Si chiude con “Sainted”, lineare, potentissimo, after the rain falls, poi un tuono, ed è tutto finito.