Anton Fier: storia per dischi di uno stronzo perfezionista

Di episodi capaci di dare un ritratto, più o meno, esaustivo di Anton Fier non se ne trovano tantissimi in giro per il web, ma ce n’è uno che riesce a cogliere in maniera efficace alcuni tratti, e soprattutto gli spigoli, di un carattere non semplice: in un rumorosissimo club di New York, durante la prima metà degli anni Ottanta, s’incontrano lui, già batterista decisamente affermato, e Syd Straw, che, prima di questo folgorante scambio di battute, non aveva mai preso in mano un microfono. Lui si presenta, ma lei nella confusione non sente con esattezza il cognome, capisce fear e crede di trovarsi di fronte a uno degli innumerevoli sbruffoni punk che abbondano nella Grande Mela: I’m not afraid of you risponde quindi, ma Fier, in un gioco di fraintendimenti quasi cinematografico, a sua volta capisce male, capisce (col suo solito narcisismo) I’m not a fan of you e si sente sfidato. Per un musicista il cui ego è secondo forse solamente alla bravura, una tale sincerità e sfrontatezza è un’occasione da cogliere al volo e Syd Straw inizierà una lunga attività artistica proprio con la partecipazione al successivo disco della band di Anton Fier, i Golden Palominos.

Altri aspetti molto interessanti dell’ingombrante personalità di quest’uomo si possono ritrovare in una fantastica intervista, contenuta in un numero di Spin del 1986, a lui e a Peter Blevgad, all’epoca chitarrista dei Golden Palominos. Tra un bicchiere e l’altro, emergono una serie di aneddoti che raccontano anche meglio che razza di stronzo perfezionista, insofferente egoista e pignolo testardo potesse essere Anton Fier. Dalla scelta di esercitarsi con delle bacchette venti volte più pesanti del normale (Does he wanna kill people, or does he wanna play the drums?, si chiede ironicamente Blevgad) alla definizione di se stesso e dei propri scopi (I’m completely into a sense of tragedy, because I’m disappointed with life in general and people in general. I’ve found a few people I can relate to, and I work with them. And I’m even disappointed in them sometimes e I play music to breathe. Not to be clever or to satisfy someone else’s urge to be correct. I don’t care. I exist for my own sense) esce il profilo perfetto di qualcuno che, armato solo delle proprie capacità tecniche, della fiducia in esse e della propria determinazione, ha esordito segnando per sempre la storia del rock (il primo disco dei Feelies e l’altrettanto epocale esordio dei Lounge Lizards) e ha proseguito attraversando oltre vent’anni di storia della musica, cambiando di continuo pelle come un serpente.

Come turnista e soprattutto con i suoi Golden Palominos, Anton Fier ha scritto pagine centrali e indimenticabili della musica del Novecento, forse cercando semplicemente di sfuggire ai propri demoni. Infatti, l’arroganza, l’egocentrismo e l’impulsività lo accompagneranno per tutta la sua carriera, arrivando spesso a prenderne il timone. Anche i Palominos diventeranno in breve tempo esclusivamente roba sua: un piccolo universo musicale di cui solo e soltanto lui avrebbe avuto le chiavi e guidato la volontà. Nel corso di una carriera abbastanza fitta e regolare (otto dischi in tredici anni) i Golden Palominos, dall’essere inizialmente un trio di amici e il culmine, sia in termini di groove estremo sia cronologicamente, della no-wave newyorchese, diventeranno di volta in volta l’incarnazione dei capricci artistici ed espressivi del loro leader: fieri riscopritori delle radici folk, cantautori incerti, rocker maledetti e disincantati, sperimentatori elettronici e curiosi indagatori etnici, sfuggenti accompagnatori e poeti visionari, in una giravolta continua, interminabile e anche sofferta di collaboratori e musicisti, di liti ed estromissioni, di ritorni e di fughe, dove l’unico punto fermo sarebbe stato sempre stato lui, Anton Fier.

We are slavishly devoted to Anton. We love the monster (Syd Straw)

Sul finire della primavera 2016 la storica etichetta di John Zorn, la Tzadik Records, ha ristampato, a tredici anni dalla prima edizione e per il traguardo dei sessant’anni del suo autore, il doppio disco contenente tutta la produzione solista di Anton Fier. A oggi, quella ristampa resta l’ultimo capitolo di una storia che inizia un bel po’ di tempo addietro e che si è conclusa soltanto pochi giorni fa, il 22 settembre, con la morte del musicista.

Nasce a Cleveland il 20 giugno 1956, si trasferisce a New York ventuno anni dopo. Sbarca nella Grande Mela e può già vantare qualche esperienza con alcuni pionieristici gruppi punk della capitale dell’Ohio (Electric Eels, X_X e Pere Ubu, tutte band con cui tornerà poi a lavorare ed incidere), ma il rock è una passione marginale, uno svago con cui occupare il tempo libero. A lui interessa il jazz. Il sogno è quello di suonare con Miles Davis e nel frattempo collabora con la Jazz Composer’s Orchestra Association di Carla Bey e Micheal Mantler, poi entra in un gruppo in attività da qualche anno, ma ancora senza pubblicazioni.

Glen Mercer, Bill Million e Dave Weckerman provengono tutti e tre dal New Jersey, sono cresciuti insieme e hanno fondato un complesso ancora prima di muoversi verso New York. I Feelies nascono ufficialmente intorno al 1978, quando a Mercer, Million e Weckerman, al loro embrione di band, si aggiungono anche il batterista Vinny de Nunzio ed il bassista John Papesca. Non passano neanche dodici mesi e la line-up viene totalmente rivoluzionata: se ne vanno Weckerman, Papesca e de Nunzio e al loro posto entrano il fratello di quest’ultimo al basso e proprio Anton Fier, da Cleveland, alla batteria. Sarà un sodalizio brevissimo (dalla prima manifestazione discografica dei Feelies, il singolo “Fa Cé-La”, al 1980, subito dopo l’uscita dell’esordio Crazy Rhythms), ma capace di rivoluzionare la storia del rock come pochi altri: i testi surreali, le trame chitarristiche acide e spezzate, secche e taglienti di Mercer e Million trovano nel drumming frenetico ed implacabile di Fier perfetto completamento. Il disco, pietra miliare (insieme al primo dei Television e a Easter del Patty Smith Group) della new wave e di un suono oramai universalmente riconosciuto come tipicamente newyorchese, prende spunto dall’elitarismo proto-noise dei Velvet Underground per abbracciare psichedelia californiana e rock motorizzato, omaggiare i giovani e arrabbiati colleghi del punk inglese, ma senza dimenticare certe rotondità pop tra i Beatles e la Yoko Ono più immediata.

All’abbandono di Anton per i Feelies arriva qualche grana con la casa discografica, ma anche la riconoscenza di numerose band in procinto di farsi strada. Nel 1986 Peter Buck dei R.E.M. passerà dalle parole ai fatti, producendo il loro “sophomore-album”, un disco valido e differente, dove non mancano le atmosfere stralunate e gli ipnotici e severi intrecci di chitarra, ma è assente quella irresistibile tigna, quella ottundente e regolare tensione ritmica portata in precedenza da Fier.

I Feelies continueranno la loro carriera fino ai giorni nostri: un’altra storia fondamentale, ma l’ansia, l’irrequietezza, il moto perpetuo e paranoico non saranno più una parte centrale della loro impronta sonora. Non è un caso, forse, che la pur riuscitissima collaborazione tra loro e Fier non vada oltre questo fondamentale debutto, piuttosto un primo, evidente indizio di alcuni atteggiamenti che caratterizzeranno sempre la produzione e la vita artistica del batterista. L’insofferenza alle dinamiche di gruppo, quasi un’idiosincrasia per il concetto stesso di band, e una professionalità quasi maniacale che lo porterà a essere ricordato dai vari compagni delle sue esperienze come un esempio, verissimo motore, non solo ritmico ma anche motivazionale, durante il lavoro in studio e sala prove. Per quanto breve e già imprescindibile, la sua militanza nei Feelies assume un’importanza ancor più capitale alla luce di queste considerazioni: che proprio il suo ingresso e dunque le dinamiche citate abbiano spinto finalmente la band newyorchese a esordire e raggiungere le platee che meritava? Esagerando, si potrebbe scrivere che Anton Fier, come guidato da una Provvidenza artistica ed espressiva, ha contribuito a formare, nell’immaginario collettivo, e ad animare, nella realtà, una delle grandi epoche del rock: la sfaccettata ed ineguagliabile stagione wave della New York a cavallo tra anni Settanta e Ottanta.

Una volta uscito dai Feelies, Anton inizia ad alternarsi tra la natia Cleveland e NY, dove frequenta i circoli più alternativi delle scena intellettuale e lega con altri giovani musicisti che, come lui, nascondono una vera passione per il jazz: è del 1981 l’uscita del primo album firmato da Kip Hanrahan (uno strano personaggio, a metà tra il Mingus band-leader e il Brian Eno più non-musicista) dove, nell’incredibile schiera di musicisti chiamati a suonare, si notano anche Fier e Arto Lindsay. Coup De Tête, oltre ad essere un capolavoro di abbacinante bellezza, è anche la prima testimonianza discografica, la prima registrazione di un sodalizio che andrà ben oltre qualsiasi esperienza e line-up fino a divenire, nelle parole degli stessi protagonisti, un’amicizia intensa e quasi esclusiva.

In realtà Anton e Arto (figlio di un militare americano e cresciuto, dai tre ai quindici anni, in Brasile, già militava nei seminali DNA) suonano già da qualche tempo con una band che può essere quasi considerata una sorta di super-gruppo della New York wave meno allineata: a completare la particolarissima formazione ci sono il bassista Steve Piccolo e i fratelli Lurie, Evan alle tastiere e John al saxofono. Si esibiscono vestiti con completi tutti uguali (camicia bianca, pantaloni e cravatta nera) in live furenti e incendiari, vere e proprio battaglie tra Arto e gli altri componenti. Una sfida all’ultimo suono tra il jazz, per quanto avventuroso e dissonante, e il noise ritmico ed esasperato della chitarra di Lindsay. L’album d’esordio arriva nel 1981 e può vantare la produzione di un autentico maestro: Teo Macero è noto ai più per il suo storico, visionario e fondamentale lavoro con Miles Davis (Bitches Brew su tutto) eppure, di fronte ai combattimenti deliranti tra Arto Lindsay e il resto della band, non riesce a osare completamente e lascia la sei corde di Arto sempre più bassa rispetto agli altri strumenti. Anche così, The Lounge Lizards rimane un disco irripetibile, in cui jazz e no-wave riescono davvero a fondersi in uno scontro esaltante e persino stancante, tanto che, con lo scorrere delle tracce, si ha l’impressione che l’atmosfera e il contesto si facciano sempre più scarni e fatiscenti; come se il duello si spostasse dal piano metaforico e musicale per influenzare attivamente l’ascolto. Anche in questo addentrarsi tra macerie jazz e post-punk la figura di Fier rimane eretta al centro: i suoi ritmi geometrici (matematici, avrebbe potuto dire qualcuno una quindicina di anni dopo), le sue scansioni sempre perfette e quasi disumane sono la vera anima dell’album, ciò che rende possibile la convivenza tra due ispirazioni così marcatamente differenti.

Nuovamente, però, Anton abbandona il gruppo dopo un solo lavoro in studio, ma non è l’unico, questa volta. Se ne vanno anche Steve Piccolo e Arto Lindsay: i Lounge Lizards ben presto si trasformeranno così nella creatura esclusiva del solo John Lurie.

Anton e Arto vogliono continuare a suonare e divertirsi insieme, e il nome Golden Palominos frulla nelle loro teste già da tempo: lo avevano proposto pure a John Lurie, che però non aveva apprezzato, ed era apparso tra i crediti di un disco solista di David Thomas. La nuova sigla inizia ben presto una nutrita serie di concerti nella solita New York: esibizioni travolgenti e furiose in cui Lindsay affronta il suo ruolo di front-man declamando testi totalmente non-sense (quando non direttamente onomatopeici) e percuotendo la propria dodici corde stonata come un ossesso. Con loro sul palco si alternano alcuni tra i migliori musicisti dell’epoca: da Jamaaladeen Tacuma, già bassista con Ornette Coleman, a un giovane John Zorn, dal chitarrista di origine greca Nicky Skopelitis a Bill Laswell. Proprio questi ultimi due divengono a breve membri effettivi dei Golden Palominos: il primo è Laswell, bassista e produttore nativo di Salem, che già dal 1979 si alterna tra il proprio gruppo (i Material, un collettivo dedito alla contaminazione più spinta e inclusiva) e il lavoro come turnista e producer che lo porta ad affiancare nomi di altissimo calibro (dal solito Kip Hanrahan, per le sessioni del già citato Coup De Tête, a Daevid Allen, da Brian Eno ad Herbie Hancock). Ê dunque la sua etichetta Celluloid a pubblicare il primo e omonimo lavoro dei Golden Palominos (1983).

Il disco è il documento più esaustivo, la fotografia meno sfuocata e più ampia di tutta l’epopea no-wave newyorchese. Sette tracce che sono monumenti di funk distorto e spastico, di una improvvisazione jazz completamente fuori controllo: a quasi trentacinque anni dalla sua uscita, The Golden Palominos chiude e racconta un’epoca come pochissimi altri dischi nella storia. E riesce a farlo mostrando ancora oggi una freschezza invidiabile. Dall’iniziale “Clean Plate”, versione estrema dei Talking Heads più afrobeat, alla conclusiva “Two Sided Fist”, sette lunghi minuti dediti al noise-funk più insistito ed insistente, passando per una “Cookout” interamente strumentale che s’inventa un mix di electro, kraut e world tutt’ora avveniristico, il debutto dei Golden Palominos è uno di quei rarissimi dischi epocali (il primo dei Pink Floyd, per esempio) che potrebbero essere stati registrati ieri l’altro.

Eppure, nonostante la caldissima accoglienza (anche da parte della critica più rigida) e una diffusa eccitazione, possiamo trovare un individuo tutt’altro che appagato e, sorprendentemente, quest’uomo è proprio Anton Fier: I don’t consider it a success either musically or conceptually, dirà alla rivista Down Beat in quegli stessi anni. Ritorna dunque la sua tipica insoddisfazione, che lo accompagna sempre e diviene quasi un motore che lo spinge a spostarsi, musicalmente, senza pace. E ancora, nella stessa intervista, ricorda come proprio in studio, durante le prove, abbia maturato la convinzione di non essere in sintonia con i suoi compagni: It was supposed to be more song-orientated, but the other people never really picked up on it. I wanted them to get more outside of themselves and their traditional roles of what they’re been doing. È uno scontro tra diverse concezioni e a farne le spese sono i rapporti con colleghi e amici, come quello con Arto Lindsay, che molti anni dopo affronterà la questione con la solita eleganza: Anton and I were friends and we were best friends in the Lounge Lizards, as soon as we tried to make a record together, we started to hate each other and so we split up.

Pur senza interrompere mai la propria attività di turnista (solo tra 1983 e ’84, per esempio, Fier incide con Yoko Ono, Herbie Hancock, i soliti Kip Harnahan e John Zorn, Laurie Anderson e persino Gil Scott-Heron, nel singolo “Re-Ron”, composto contro l’eventualità, poi ovviamente avveratasi, di un secondo mandato per Ronald Reagan) si trova di fronte alla svolta decisiva della sua carriera. È tempo, infatti, di smettere gli abiti wave per trasformare i Golden Palominos in una questione personale. Una sigla sotto la quale rifugiarsi con collaboratori fidati e pronti a cambiare con il corso degli anni. La prima uscita di questa nuova incarnazione arriva nel 1985. Oltre al solito Laswell (l’unico che continuerà ad accompagnare Anton in tutta la sua produzione), a bordo questa volta ci sono Michael Stipe, Robert Kidney, Syd Straw, John Lydon, Jody Harris (Contortions), Richard Thompson (Fairport Convention) e, in un solo episodio, anche l’ex Arto Lindsay. Vision Of Excess conta otto brani, compresa una cover del classico “Omaha” dei Moby Grapes che spiega bene la direzione intrapresa dal progetto di Fier. Un rock ispirato al folk e ai decenni precedenti, un sound classico quando non direttamente convenzionale, nonostante l’abbondante uso di drum-machine.

Girano voci di un Fier tirannico durante le registrazioni, ma probabilmente per la prima volta in tutta la carriera il batterista può dirsi contento del risultato e non è neanche l’unico: Vision Of Excess riceve un’accoglienza tiepida, ma confortante. La svolta folk fortunatamente non è ancora completa e nell’album risuonano ancora certe reminiscenze noise: se il brano d’apertura “Boy [Go]” conferma le memorie acide e disturbanti, arrivati alla fine, con la toccante “Buenos Aires”, la metamorfosi è pressoché compiuta. Nel mezzo l’unico spunto veramente punk è il rutto a microfono aperto di John Lydon in “The Animal Speak”: parlare di parodia forse è troppo, ma siamo lontani dalla sincera iconoclastia di Lindsay (e pure dei Lounge Lizards).

I pareri positivi spingono comunque Fier a confermare buona parte della line-up, dal solito Laswell all’organista Bernie Worrell e al già citato Harris, a cui si aggiunge (formando il nucleo per i live insieme all’ormai devota Syd Straw) Peter Blevgad, per il terzo lavoro dei Golden Palominos.

Con un titolo addirittura doppio, Blast Of Silence/Axed My Baby For A Nickel arriva ad un anno di distanza dal suo predecessore e ne conferma sia la direzione artistica, sia l’abitudine alle ospitate eccellenti, ma né T-Bone Burnett né un inedito Dennis Hopper riescono ad innalzare il disco dall’ormai innocua prevedibilità di un classic-rock mediocre e datato. Ispirato ad un film noir del 1961 di Allan Baron, dove il protagonista risponde al telefono come the boy from Cleveland e la voce narrante lo apostrofa con “you’ve always been alone, it’s your trademark”, l’album è l’apoteosi delle fantasie e delle paranoie di Fier che, pur avendo rallentato con l’alcool, si vanta mezzo stampa di essere uno stronzo. Indubbiamente il punto più basso di tutta la sua carriera e dei Palominos. È quasi sconvolgente (o sconfortante) notare come un artista (e con lui un gruppo) che aveva saputo rappresentare così bene la voglia di evasione, di contaminazione e di novità dei circoli intellettuali di fine anni Settanta, in breve tempo si sia spinto verso una proposta che, ad oggi, appare persino più datata di quanto non fosse realmente.

Parlando dei suoi DNA in un colloquio con la Red Bull Music Academy a Roma, Arto Lindsay ha dato questa bella definizione che potremmo usare anche per i primissimi Golden Palominos: We were trying to do something utterly original, so it’s kind of interesting to be imitated. Because if someone wanted to imitate it, it seemed like they would do something original, too. È invece doloroso notare come alla successiva incarnazione dei Golden Palominos l’originalità non interessi più, in favore di una comfort-zone terribilmente conservatrice (quando non addirittura reazionaria).

Nonostante la svolta duri per un tempo maggiore rispetto al passato, la sempre irrisolta spinta a cambiare, a trasformarsi, che accompagna Anton sin dagli esordi, torna e con essa l’ennesima metamorfosi di una carriera inafferrabile. Il 1989 è l’anno del primo flirt con l’elettronica e contemporaneamente A Dead Horse è l’ultimo disco dei Palominos a uscire per Celluloid e gira intorno alle intuizioni del trio Fier, Laswell e Skopelitis. Un asse che costituirà l’ossatura anche per i successivi tre lavori e non solo. Nelle sette tracce dell’album il basso di Laswell anticipa i futuri innamoramenti dub degli anni Novanta, mentre qua e là emergono tendenze inedite ed eclettiche: dai ripetuti omaggi ai suoni d’Irlanda di “Shattered Image”, “Angel Of Death” e soprattutto “Darklands” (merito anche della voce delicata di Amanda Kramer) alla grinta livorosa di una “A Letter Back”, che pare una versione hard-rock dei The The e che getta le basi per il futuro più prossimo. Così, se A Dead Horse è un lavoro interlocutorio, ma fascinoso e ricco di spunti che torneranno in futuro, Drunk With Passion del 1991 può considerarsi il definitivo addio del progetto al rock: le ospitate di Micheal Stipe e Bob Mould, un sound tagliente ed elettrico, persino l’atmosfera depravata e compiaciuta (anticipata già dal titolo) s’inseriscono in questa attitudine che pare voler cercar legami con il contemporaneo grunge, ma finisce per spingersi più avanti, nel calderone spesso contaminato e altrettanto spesso retorico dell’alternative rock anni Novanta (Dying From The Inside Out).

La conversione elettronica prosegue invece con This Is How It Feels (1993), album che inaugura la partnership con Restless Records e contemporaneamente la collaborazione con la cantautrice Lori Carlson, giunta per sostituire Amanda Kramer (la cui presenza, anche se in dosi minori, impreziosiva pure Drunk With Passion). Il disco si muove tra art-rock e trip-hop, inaugurando un ciclo di uscite all’insegna di dub, ambient e una sempre maggior tendenza alla sottrazione e al minimalismo, senza ancora abbandonare totalmente la forma canzone. I successivi Pure (1994) e Dead Inside (1996) spostano progressivamente i Palominos verso territori illbient, mentre lo stesso Fier cita DJ Spooky nelle interviste.

Tra i tanti mutamenti avvenuti nel corso della storia dei Golden Palominos questo è certamente uno dei più sensibili e peculiari, forse il più ironico e teoricamente divertente, nonostante un esito orientato a profondità e lirismo. Nella loro ultima versione i Palominos divengono, infatti, un oggetto misterioso e sfuggente: la loro musica, fredda e spettrale ambient-dub, rimane volutamente in secondo piano rispetto ai testi, esposti come in un reading teatrale, affidati a due voci e penne femminili, rispettivamente Lori Carson in Pure e Nicole Blackman in Dead Inside. Quale approdo più impensabile per un gruppo che aveva esordito con i versi (non in senso poetico) di Arto Lindsay, declamati, quando non urlati, su di un muro di suono spigoloso e sfacciatamente invadente?

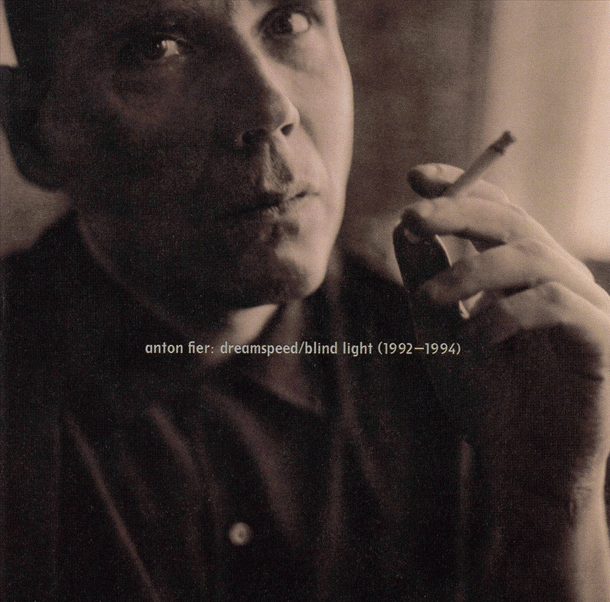

Questo, che è l’ultimo rilevante cambio di pelle per Fier e per i Golden Palominos, merita però di essere approfondito, poiché si dirama ulteriormente, oltre ai dischi sopracitati. Lo stesso This Is How It Feels è concepito come l’inizio di una trilogia, il cui secondo capitolo dovrebbe essere l’unico effettivo album solista di Anton Fier, Dreamspeed (1993). Il condizionale è d’obbligo, poiché il progetto di trilogia è poi abbandonato, nonostante gli album realizzati diventino addirittura cinque. This Is How It Feels e Dreamspeed appunto, ma anche Pure e Dead Inside dei Golden Palominos e The Absence Of Time, quest’ultimo firmato originariamente Blind Light, in pratica dei Palominos allargati (Fier, Laswell, Skopelitis, Carlson più Knox Chandler alla seconda chitarra, il senegalese Aiyb Dieng alle percussioni e la giapponese Phew alla voce recitante) per il mercato nipponico. The Absence Of Time/Blind Light verrà poi incluso nella ristampa Tzadik e attribuito al Fier solista: una catalogazione che permette di recuperare un lavoro altrimenti poco noto e difficilmente reperibile.

This Is How It Feels abbraccia finalmente le oscurità dub tanto care a Laswell, ma non raggiunge ancora le vette sperimentali ed elettroniche dei lavori che seguiranno: nelle sue dodici tracce è tutto un tripudio di bassoni riverberati e ritmiche spezzate, pur in presenza di un gusto pop assai orecchiabile (“Prison of the Rhythm”, “Breakdown”, “Twist the Knife”). Il risultato è un discreto anticipo di come suoneranno molti ibridi electro-rock futuri (dalla Beta Band più eterea all’ultimo lavoro firmato Soul Coughing, l’eclettico El Oso).

È però l’accoppiata Dreamspeed/Blind Light a rappresentare forse la vetta del Fier anni Novanta. Nei due album si sviluppa una coesa e appassionante miscela tra isolazionismo ambient, influenze orientali (in “Clouds Without Water”, brano di lancio di Dreamspeed, si lascia apprezzare anche il suadente cantato di una giovane Kazu Makino), jazz futurista e quelle oscure morbidezze trip-hop che regnano in quel periodo. Soprattutto Dreamspeed (dove Skopelitis viene temporaneamente sostituito dalla chitarra, meno virtuosa, ma affilata, alterata ed altrettanto efficace di Bootsy Collins) è un lavoro fortemente orientato verso l’elettronica inglese (il già citato trip-hop, ma anche tanta drum’n’bass) e le sue versioni più contaminate, strumentali, autorevoli e intellettuali (Bark Psychosis, Scorn).

In Blind Light (1994) ritorna Skopelitis, affiancato anche da un nuovo chitarrista, Knox Chandler. Il cambio risulta decisivo nell’integrare al sound del suo predecessore, spesso volutamente asettico, elementi esotici. In “The Absence Of Time/Djeema El Fna” l’inaspettato connubio tra la dodici corde mediterranea di Skopelitis e le liriche giapponesi di Phew lascia improvvisamente spazio al virtuosismo dub di Laswell, mentre nella title-track l’iniziale campione delle pale di un elicottero lascia filtrare, gradualmente, melodie mediorientali di chitarra.

Entrambe i dischi, già nella versione originale, sono inoltre arricchite con un paio di mix alternativi, creati da Laswell, che esaltano le qualità ambientali e digitali dei brani.

Anche gli ultimi due album dei Golden Palominos si muovono circa sulle stesse coordinate: è un suono ancor meno strumentale e più sintetico quello proposto prima in Pure e poi in Dead Inside. Il riconoscibile basso di Laswell è meno invadente e le ritmiche tendono a frammentarsi in maniera maggiore, sempre più ispirate all’innovativa e iconica rivoluzione drum’n’bass. Se in Pure (1994) spesso si sfiorano derive chill-out, con il rischio di perdersi in un irrilevante sottofondo, Dead Inside (1996), verissimo epitaffio, accentua la frammentazione e, con l’ingresso della poetessa, giornalista e performer Nicole Blackman e la conferma del chitarrista, Knox Chandler, più tagliente e meno virtuoso rispetto a Skopelitis, evita ogni ruffianeria sfoderando invece parole insieme macabre e sensuali su di un sound che ormai è solo un ricordo e tende, giustamente, a scomparire.

Più o meno da quello stesso periodo anche l’attività di producer e session-man di Anton Fier va diminuendo, limitandosi sempre più a sporadiche collaborazioni con vecchi amici e sodali. È curioso come il musicista mai domo e iper-prolifico abbia lasciato spazio a un fantasma, quasi che questa possa essere considerata l’ultima metamorfosi di Fier, quella in un uomo, speriamo, pienamente orgoglioso del suo lavoro e finalmente pacificato con il percorso affrontato.

Nel momento in cui non c’erano più strade inedite da percorrere, nel momento in cui tutte le maschere, tutti i travestimenti erano ormai consunti e svelati, Anton Fier ha deciso di svanire completamente: lui, che è stato batterista e front-man, studente jazz e sperimentatore elettronico, rocker rivoluzionario e instancabile turnista, trascinatore e despota, in un dualismo sempre portato al limite, ha semplicemente scelto, artisticamente, di non essere più.