Aldo Gianolio: l’infanzia la si manda anche a quel paese

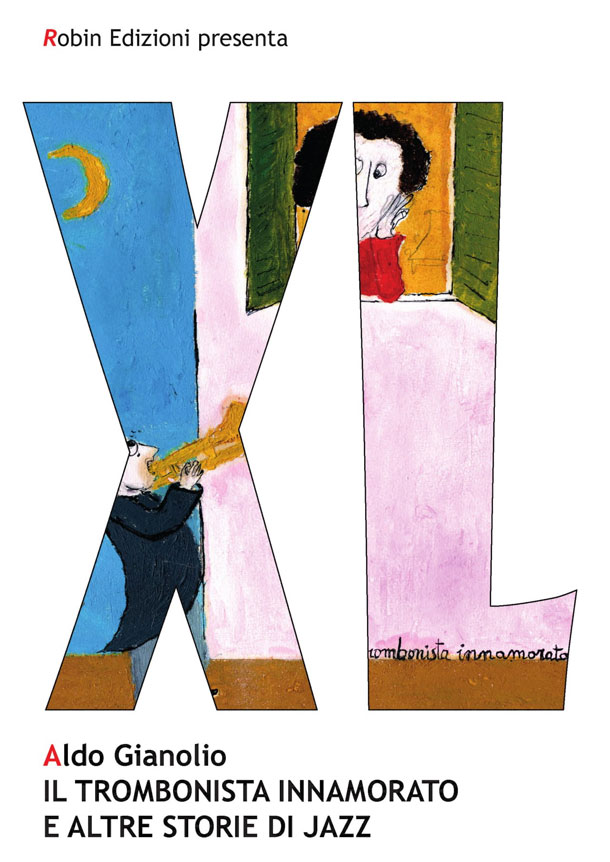

Aldo Gianolio (1952, Reggio Emilia) ha collaborato dal 1978 al 2016 a Musica Jazz e dal 1985 sino alla chiusura del 2017 al quotidiano L’Unità. Attualmente coordina l’inserto di recensioni jazz di Audio Review e collabora a Jazzitalia e Jazzit. Siccome vive nella mia città, ha scritto un nuovo libro di racconti sul jazz (“Il trombonista innamorato”, Robin Edizioni, riedizione ampliata di “A Duke Ellington non piaceva il jazz”) e per chiunque si interessi al jazz era una preda troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire, ho pensato di intervistarlo, e in effetti di cose da dire ne aveva davvero molte. Mettetevi comodi.

Mi racconti il tuo primo ricordo legato alla musica?

Aldo Gianolio: Primi ricordi, le canzoni dello Zecchino d’Oro e del festival di Sanremo: mia mamma Marisa è stata fra le prime ad acquistare la televisione. Il mio primo e vero idolo è stato Adriano Celentano, quando aveva fondato il Clan: le sue canzoni mi piacevano anche perché, alla fine, spesso erano un po’ improvvisate. Sempre mia madre mi ha comprato il primo numero di Ciao Amici, credo nel 1964, io avevo 12 anni (sono nato nel 1952), rivista che per prima si era dedicata al beat, e mi aveva comprato anche Giovani e Big (dopo pochi anni Ciao Amici si sarebbe fusa con Big, diventando Ciao Big, e poi Ciao 2001). Io e mio fratello Sergio abbiamo iniziato a comprare dischi a 45 giri, incuriositi dalle notizie di quelle riviste (ancora adesso i dischi li compriamo insieme: io mi sono tenuto quelli di jazz e rock, lui quelli di musica classica). Il primo in assoluto è stato Tell Me dei Rolling Stones, nel 1964, seguito dopo poco da Satisfaction e a ruota dai dischi di un po’ tutti i gruppi inglesi: i nostri preferiti, dopo i Rolling, erano i Kinks, gli Them e gli Who, oltre agli americani Bob Dylan, James Brown e Ray Charles; tutti gli altri ci piacevano pure molto, ma un po’ meno: Beatles, Small Faces, Yardbirds, Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich, Hollies, Byrds, Mamas and Papas, Doors, Spencer Davis Group, Beach Boys, Lovin’ Spoonful, Young Rascals, Moody Blues, Troggs, Donovan, e naturalmente compravamo anche gli italiani, per primi i nostri concittadini i Nomadi, poi i Rokes, i Corvi, l’Equipe 84. Che emozione quando Mike Bongiorno aveva presentato al festival di Sanremo del 1966 gli Yardbirds chiamandoli “i Gallinacci”! Nel 1967 sono arrivati Jimi Hendrix, che mi piaceva moltissimo, e i Velvet Underground, con il disco con in copertina la banana di Warhol, che mi piacevano di meno, anzi, mi stavano addirittura sulle balle, ma ormai stavo già abbandonando il rock, assorbito completamente dal jazz. Il primo lp di rock acquistato è stato nel 1966, Aftermath dei Rolling, quello con la copertina viola: dal gran che ero eccitato mi ricordo ancora la strada che ho fatto per andare a comprarlo, sia all’andata che al ritorno, e chi ho incontrato durante il tragitto; non vedevo l’ora di ascoltare la fantomatica canzone di 11 minuti e mezzo, “Goin’ Home”, quasi tutta improvvisata.

E l’approccio con il jazz, invece?

Mi hanno portato verso il jazz da una parte curiosità e propensione, e dall’altra l’aiuto di mio padre, e ancora, molto importante, gli ascolti che ho fatto per anni in casa di un vecchio appassionato di jazz di Reggio, Renato Lasagni. L’aiuto di mio padre è arrivato sotto diversi aspetti: mi ha regalato il mio primo lp di jazz, The World Of Charlie Parker, un live alla Carnegie Hall del 1947. Poi mi ha regalato un numero della rivista Musica Jazz, alla fine del 1967 (e da allora ne ho la collezione completa). Infine ha cominciato a prendermi, credo fosse il 1968, la prima collana Fabbri dedicata al jazz (erano dischi a 45 giri!), mi ricordo The Inch Warm di Coltrane, per me una abbagliante rivelazione. Il primo disco di jazz comprato coi miei soldi è stato Drums Unlimited di Max Roach: Bertolucci, il negoziante, suonava la batteria e ne dava lezioni, e sapendo che io la suonicchiavo me lo aveva consigliato. La mia prima passione fu il free jazz: Coltrane, Shepp, Taylor, Ornette Coleman, Ayler. Gli ascolti a casa del mio amico Renato Lasagni, invece, mi fecero capire l’importanza del jazz tradizionale e classico. Da allora sempre ho proceduto (e procedo) in avanti alla ricerca del nuovo e all’indietro alla ricerca del vecchio. Questa passione incondizionata per una musica così ricca e varia mi ha fatto mettere in disparte il rock e il pop, che non mi interessavano più. Forse è stato un errore. O forse mi ha salvato. Il mio percorso nel rock è praticamente finito con Jimi Hendrix, Cream, Blind Faith, Led Zeppelin, Deep Purple e con quelli che mi piacevano più di tutti, Blood Sweat & Tears e Chicago.

Ancora oggi compri musica su supporto fisico? Attraverso quali canali? Come ti trovi con tutta questa faccenda della musica liquida?

Certo, compro sia cd che lp. Devo dire però che adesso molti dischi mi arrivano direttamente a casa, per via della mia attività di critico, critico da sempre amatoriale, tengo a precisare, perché l’ho sempre fatto come hobby, al di là dell’orario di lavoro: sono stato dipendente presso l’Azienda Consorziale Trasporti di Reggio Emilia per quarant’anni. Adesso sono in pensione. Fino a qualche anno fa andavo comunque ancora per mercatini, addirittura alle convention del disco usato, e all’estero, a Boston, New York, Chicago, Parigi, andavo a cercare e comprare dischi nei negozi di seconda mano, che là si trovano numerosi: per i ritorni in aereo dall’America ho dovuto sempre comprare delle valigie da aggiungere al bagaglio per contenere gli acquisti. Là negli Stati Uniti ho trovato della roba pazzesca a pochi dollari. I prezzi sono sempre relativi al luogo in cui ti trovi e agli acquirenti a cui si rivolge il venditore. In una convention organizzata al Quartiere Fieristico di Reggio Emilia cercavo uno dei tanti lp di rock che, una volta prestati, mi avevano non restituito, Tommy degli Who: sono ricordi d’infanzia, e l’infanzia non ci molla più. Costava 180 euro, era considerato raro, e naturalmente non l’ho preso, va bene l’infanzia, ma poi, come nella canzone meravigliosa di Jannacci “El Me Indiriss”, l’infanzia la si manda anche a quel paese. Be’, sono andato un paio di mesi dopo a New York e in un negozio di dischi di second hand, rovistando in uno scatolone a terra, ho trovato tre Tommy a 50 centesimi l’uno. Comunque per comprare musica oggi adopero canali on-line (poco Amazon e molto eBay): soprattutto cofanetti, e fra tutti quelli Mosaic, meravigliosi. La musica liquida è molto utile e l’ascolto senza problemi, soprattutto in cuffia. Ma quando posso cerco di solidificarla su cd, scaricandola gratis da varie parti (si può dire, o mi mettono le manette?). Ascolto anche molto YouTube, dove si trova tutto, anche filmati bellissimi che una volta te li sognavi: mi diventa utilissimo quando ho da fare delle ricerche e dei confronti fra versioni diverse, o analizzare brani singoli; ascolto anche attraverso Spotify e Soundcloud. Comunque il mio ascolto preferito rimane sempre il cd o l’lp sull’impianto hi-fi, seduto in poltrona davanti alle casse, ad alto volume quando non c’è mia moglie.

Segui il jazz da tanti anni. Ti sembra una musica in salute?

Il jazz è in piena salute. Forse è oggi la forma d’arte (e il genere musicale) più in salute dell’orbe terracqueo. In un’epoca in cui un signore ha potuto inscatolare la sua merda e venderla con il nome di merda d’artista, un’epoca in cui la società invece di prendere a calci nel culo questo signore addirittura quota in borsa la sua scatoletta di merda d’artista per centinaia di migliaia di euro, vuole dire che la società è malata, mi sembra evidente; al tempo stesso vuole dire che questa società con i suoi valori prettamente economici e di mercato tende ad ammazzare l’arte, tende a farle miseramente terminare la sua corsa cominciata millenni fa. Ma ci sono ancora delle isole felici, forse perché meno contaminate per interne resistenze di sistemi di valori e di concezioni di vita che non si adeguano all’appiattimento mercantile globalizzato. Culture che vigilano sui loro particolarismi distintivi, che io credo sia una tendenza sana, non affatto patologica, come oggi si vuole far credere. Una di queste isole è proprio, secondo me, il jazz, pur nella sua vastità di concezioni e di approcci individuali. Sebbene il jazz tenda all’uniformare le varie culture che interagiscono mescolandosi al suo interno (questo succede sin dalla sua formazione all’inizio del Novecento, col successivo e continuo inglobarne anche altre), mai questa tendenza al livellarsi progressivo viene completamente attuata, così, finché queste diverse culture all’interno del medesimo corpus mantengono almeno in parte la loro diversità, il rapporto rimane fecondo, perché c’è ancora fra loro qualcosa da scambiare che porterà a un ulteriore sviluppo o variazione del linguaggio. È una regola che aveva individuato Levi-Strauss nelle sue ricerche etnologiche. Addirittura per il jazz la globalizzazione commerciale, invece di inaridire come fa con la gran parte delle attività umane, porta ad un arricchimento, grazie a sempre nuove mescolanze con musiche di altre culture del mondo, che immettono nuova linfa e spostano gli equilibri consolidati, creandone di nuovi. Da questo sono nati una miriade di generi e sottogeneri, tutti riconosciuti come jazz e attivi contemporaneamente, tutti riconosciuti, questo è importante, come attuali, dai più tradizionali a quelli sperimentali. Ma il jazz rimane isola felice anche perché, come in nessuna altra arte contemporanea, le relative opere perseguono sempre l’unione del sensibile e dell’intellegibile. Questo succede anche perché l’artista pone fra il sé creatore e l’opera creata il filtro di sé medesimo come uomo, essendo creatore ed esecutore al tempo stesso. Il jazz fa da baluardo contro l’empietà della merda d’artista quotata in borsa.

E come lo definiresti, il jazz, ammesso che si possa darne una definizione univoca?

Io partirei semplicemente da una constatazione storica: il jazz è una musica creata principalmente dai neri americani all’inizio del XX° secolo attraverso una mescolanza di elementi derivati dalle musiche tribali africane e da quelle sia colte che folk europee e americane; musica che non si può dire esclusivamente colta, o pop, o folk, ma che contiene tutti e tre gli aspetti, pur se in differenti proporzioni a seconda degli stili, degli artisti e delle singole opere; una musica che col tempo si è trasformata ed evoluta, prima negli Stati Uniti, poi diffondendosi in tutto il mondo, assumendo connotati ancora diversi in relazione alle diverse aree geografiche di contatto. Proseguirei dicendo che, pur nelle numerose varietà di stili e generi, è una musica che ha delle costanti formali ed espressive che più o meno la identificano, e che comunque sono mutate col passare del tempo e il rinnovarsi del linguaggio. La prima è senz’altro lo swing, che non è così facile da spiegare. È una tensione particolare derivata dalla discrepanza ritmica, e quindi da un conflitto (che si può risolvere o altrettanto rimanere in sospeso) che sorge fra una pulsazione regolare e fissa (in genere concretamente suonata dalla sezione ritmica, o anche solo astrattamente pensata) e le melodie e le armonie che vi procedono sopra. Ciò però non basta a definirlo, concorrono altri fattori, come quella che un tempo veniva chiamata intonazione hot (contrapposta a quella straight, cioè liscia) consistente nell’ampia varietà di accenti e di durate proposte dallo strumentista nella sua produzione musicale, comprendente timbro, spostamenti ritmici in anticipo o ritardo, suono strumentale quanto mai vicino alla voce umana, quindi urla e sussurri, suoni gutturali e flautati, poi ancora glissando, vamp, sincopi, variazioni di timbri, vibrati e distorsioni. Tutti elementi che si potrebbero definire “sporchi” (non impiegabili in una esecuzione di musica colta) e che concorrono a formare la pronuncia individuale pienamente identificativa di ogni musicista, che così avrà il suo precipuo modo di articolare e di disporre le frasi e di farle vibrare: questo codice individuale identificativo si può considerare una seconda importante caratteristica del jazz. La terza, è la funzione estatica della performance jazzistica, che diventa il consumo di un rituale di una comunità, dove i musicisti partecipano a una sorta di cerimonia dove interagiscono fra di loro e contemporaneamente con il pubblico, come un sacerdote interagisce con la congregazione dei fedeli (particolarità chiaramente derivata dalle cerimonie danzanti africane e dalle pratiche religiose delle chiese dei nero-americani): la tipica jam session esplicita bene questo atteggiamento. Anche l’improvvisazione è in parte un fattore caratterizzante, ma è praticata in molti altri tipi di musica (Bach e Mozart erano formidabili improvvisatori) e può essere completamente assente senza per questo inficiare le qualità prettamente jazzistiche dell’opera. Il jazz infatti può essere anche non improvvisato, ci sono notevoli opere di jazz completamente scritte, oppure lunghi assolo interamente scritti o mandati a memoria e ripetuti sempre uguali nella routine dei concerti: è comunque jazz, al cento per cento. Allo stesso modo, una musica solo improvvisata, anche esibendo un fraseggio tipicamente jazz, ma che mancasse di tutte le caratteristiche che ho appena esposto, con ogni probabilità sarebbe difficilmente definibile come jazz.

Cosa segui in particolare, cosa ti piace e ti appassiona? Quali sono i musicisti che ritieni imprescindibili tra quelli che sono in giro oggi?

Come quando ho cominciato, anche oggi ho sempre un orecchio sulla contemporaneità e l’altro sul passato. Se alla fine dei Sessanta ascoltavo Shepp, Coltrane, Ayler, Ornette Coleman, e nel contempo scoprivo i vari Armstrong, Ellington, Coleman Hawkins, Charlie Parker; idem oggi, ascolto i vari Henry Threadgill, Steve Coleman, Bill Frisell, Vijay Iyer, ma ugualmente cerco cose nuove, nel senso che ancora non conosco, o conosco poco, nel passato. In questo periodo, per esempio, mi sto concentrando su Red Nichols, un trombettista bianco succedaneo di Bix Beiderbecke, su cui prima o poi spero di riuscire a scrivere qualcosa (sono molto pigro). Del jazz suonato oggi, propendo più per quello che ancora è denominato free (perché mantiene le caratteristiche formali e lo spirito del free jazz storico) e quello sperimentale in senso lato, meno per il mainstream, che comunque non disdegno, soprattutto se suonato dai vecchi che ancora sono rimasti in pista. In ambedue i campi ci sono fior fior di musicisti che producono opere di grande valore. Due parti, due campi, ho detto, perché in effetti negli ultimi decenni si sono formati due mondi paralleli, che comunicano e interagiscono, ma fondamentalmente rimangono separati: un mondo appartiene a chi suona il cosiddetto jazz-jazz, legato alla tradizione moderna del bop, definito mainstream; poi c’è la musica d’avanguardia, che ha costituto un altro mondo, a sé, con i suoi valori e le sue precipue espressività, ma ha smesso da tempo d’essere avanguardia, nel senso etimologico del termine, perché non si può rimanere all’avanguardia producendo musiche simili e affini per oltre mezzo secolo, mi sembra logico. Poi le opere degne e meno degne, come ho detto prima, ci sono sia da una parte che dall’altra, non è che siano preferibili, in un’ottica moderna, quelle appartenenti all’area dell’avanguardia, perché sulla carta meno convenzionali, alle altre; a questo proposito mi viene in mente Giuseppe Verdi che disse a un suo allievo (è una citazione famosa): “Debbo confessarle che nel suo lavoro c’è del bello e c’è del nuovo; peccato, però, che mentre il bello non è nuovo, il nuovo non è bello”. Quindi ritengo quasi fondamentale non dimenticarsi di ascoltare il jazz del passato (e mi rivolgo anche ai musicisti), ascoltare i grandi che l’hanno creato e hanno prodotto opere straordinarie: diventa un ripasso dei fondamentali, che serve per capire (e suonare) meglio la contemporaneità. Fra i musicisti in attività, se devo fare dei nomi, ho una particolare predilezione, rimanendo nel campo della cosiddetta avanguardia, per Henry Threadgill e Steve Coleman, che considero anche, per usare il tuo aggettivo, imprescindibili; musicisti che amo e ammiro, usando una vecchia categoria gramsciana riferita al gusto, secondo cui ci sono opere che si amano e si ammirano, che si ammirano e non si amano, che si amano e non si ammirano, infine che non si amano e non si ammirano. Ce ne sono tanti altri, ecco i primi che mi vengono in mente: Uri Caine, Vijay Iyer, Roscoe Mitchell, Wadada Leo Smith, Bill Frisell, Ken Vandermark, Mary Halverson, Rob Mazurek, Jonathan Finlayson; invece, fra quelli mainstream, Keith Jarrett (che dovrebbe essere considerato a parte), Fred Hersch, JD Allen, Wynton e Brandford Marsalis, Joshua Redman, Ambrose Akinmusire. Anche fra gli italiani ce ne sono di eccezionali e la lista, per non fare torto a nessuno, sarebbe lunga, quindi ne cito uno per tutti, che nonostante i suoi ottant’anni ancora oggi riesce a commuovermi: Enrico Rava.

E invece come hai iniziato a scrivere di musica? Ci racconti un po’ il tuo percorso, dove hai scritto e dove scrivi ora?

Ho cominciato verso la metà dei Settanta con articoletti per le pagine di Reggio Emilia dell’Unità. Poi ho collaborato con Musica jazz dal 1978 al 2016, circa trentotto anni. Poi Filippo Bianchi, che avevo conosciuto perché era il direttore artistico del Festival Jazz di Reggio, iniziato nel 1980 e che sarebbe durato per 25 edizioni e per il quale avevo e avrei scritto tutti i libretti di presentazione dei programmi, mi chiese se potevo andare al suo posto a Umbria Jazz per l’Unità, credo fosse il 1985. Da allora per l’Unità ho collaborato fino alla sua chiusura definitiva del 2017 come inviato per i maggiori festival italiani: Ravenna, Roccella Jonica, S. Anna Arresi, Torino, Udine, Perugia, Orvieto e Reggio Emilia stessa, e con recensioni di dischi, interviste e articoli su jazzisti importanti. Adesso scrivo per Jazzit, per AudioReview, dove dirigo le pagine di recensioni di jazz, e sulla rivista online Jazzitalia.

Cosa ne pensi dello scrivere di musica in generale?

Beh, è importante, come lo scrivere di ogni cosa, di qualsiasi forma d’arte.

Scrivere di musica dovrebbe mirare a trasmettere agli altri quello che si è (o si crede di avere) capito dell’oggetto in questione, in modo di cercar di far vedere come è fatto, a cosa serve e cosa significa. Scrivere è consigliare o sconsigliare l’ascolto di una determinata musica in base alle proprie opinioni, al proprio gusto, alle proprie indagini e alle proprie conoscenze. Probabilmente il suo motore principale è la vanità, dato che nel jazz girano pochi soldi.

Hai lavorato anche per la radio?

Sì, per un breve periodo per la pionieristica Antenna 11, poi a Radio Venere, la radio del PCI di Reggio Emilia, anche se non allineata col Partito: non mi ricordo perché ci finii dentro. Non ero iscritto al PCI, anzi ero in polemica politica da extraparlamentare di sinistra, come si chiamavano allora i componenti dei gruppuscoli contestatori (nella Figc c’ero stato fino al 1973, quando uscii perché non ero d’accordo col compromesso storico di Berlinguer). Ci rimasi per circa dieci anni, dal 1981 al 1991. La mia trasmissione si chiamava “Spazio al Jazz”: ho la soddisfazione di incontrare spesso persone che si ricordano la mia trasmissione, dicendomi che grazie ad essa si sono appassionati al jazz. Alcuni addirittura lo hanno cominciato a suonare. Uno di questi è Andrea Papini, diventato poi uno dei pianisti bop più preparati e bravi d’Italia.

Mi racconti come hai iniziato i tuoi lunghi anni a Musica Jazz?

Il mio primo pezzo l’avevo spedito tutto speranzoso nel gennaio 1978. Arrigo Polillo mi rispose quasi subito, dicendo che aveva oltremodo apprezzato e che l’avrebbe pubblicato al più presto. Infatti uscì nel numero di marzo. Era su Ascension di John Coltrane, scritto con l’aiuto tecnico di mio fratello Paolo, che nel frattempo era diventato musicista di professione (ha suonato con tutti i big della canzone italiana, da Mina a Celentano, e da trentacinque anni è il chitarrista, direttore artistico e arrangiatore di Claudio Baglioni). È un lavoro che, posso dirlo, ha fatto scuola, e che mi hanno scopiazzato un po’ tutti, senza mai citarmi. Però fa lo stesso, perché il progresso avviene con la copiatura (ammesso che il progresso sia un bene). C’è da tenere conto che allora Ascension era considerato solo un gran casino, suonato un po’ a caso, senza regole. Invece io e Paolo abbiamo dimostrato che le regole c’erano, eccome. Tirarle fuori non era stato facile. Allora nessuno al mondo aveva mai parlato di Ascension in questa maniera; solo Ekkehard Jost, in Free Jazz, edito nel 1975, ne aveva tentato un’analisi, ma soltanto abbozzata. Io comunque Jost non lo conoscevo, avendo scoperto il libro solo nel 1995, quando fu riedito. Jost parlava di scale modali, io di scale tonali, ma è la stessa cosa (di scale tonali parlano anche i protagonisti della stessa registrazione, nelle note di copertina e nelle varie interviste rilasciate). Da lì in avanti ho scritto un sacco di roba. D’accordo con Polillo avevo progettato una serie di articoli dedicati ai massimi capolavori degli anni Sessanta: ho fatto la Freedom Now Suite di Max Roach, The Way Ahead di Archie Shepp, la Music Liberation Orchestra di Charlie Haden (un altro mio pezzo che fece scalpore suscitando polemiche, perché l’avevo giudicato da un punto di vista anarchico, tanto che “A, rivista anarchica” mi chiese di collaborare, cosa che non feci, perché non avevo tempo), ma non finii il ciclo perché mi arrivavano dalla redazione richieste specifiche su altri argomenti. Una di queste nel 1981, facendomi onore e contentezza, per il primo inserto con disco in allegato, tema il pianoforte nel jazz, inserti che poi mi furono affidati molte altre volte. Altro pezzo di cui vado fiero è quello diviso in tre puntate su Gil Evans, mi sembra del 1982.

Cosa non ti piace nel jazz, nella musica in generale e nella scrittura sulla musica?

Nel jazz non mi piace la fusion, e quando deborda nell’easy listening addirittura mi infastidisce. È il sound che mi repelle. La stessa cosa mi succede per il pop. Per esempio, Celine Dion, il sound delle sue canzoni, la sua voce posta in quella maniera, non la sopporto. Poi non mi vanno giù gli stereotipi, ancor più se ricalcati male. Generalizzando, non mi piace la musica troppo semplice non suffragata da espressività, e quella troppo complicata non suffragata da calore umano. E non mi piace quella che non ha swing (lo swing lo si trova non solo nel jazz, anche nel rock, anche nella musica classica, anche nella musica elettronica). Degli scritti sulla musica non mi piacciono quelli che non mi arricchiscono, che non mi fanno pensare, che trovo non abbiano argomenti. Però è tutto soggettivo.

La critica serve ancora a qualcosa? Ammesso che tu mi risponda di sì, cosa di cui dubito, come deve essere una buona critica secondo te?

Certo che la critica serve. È importante per chi la legge, ma anche per chi ne è oggetto (i musicisti) e addirittura per chi la scrive (che in genere è vanesio). Una buona critica, come t’ho detto prima, per me deve essere argomentata nei suoi giudizi, e sapere ben descrivere per dare un’idea di quale tipo di musica parla e di come essa è strutturata. Serve per collocare musica e musicisti in un determinato contesto, serve a fare confronti e paralleli, serve per capire da dove viene e che effetti produce. Bisogna sempre tenere conto però che la critica, come ogni giudizio umano, è soggettivo. Ci sono anche i dati considerati oggettivi, ma vengono interpretati soggettivamente. Anni fa, in una edizione di Umbria Jazz, che è occasione per riunire un gran numero di critici, ho fatto un giochetto con sette o otto di questi miei colleghi: alla fine dei concerti ho chiesto ad ognuno di loro di dare un voto secco, senza spiegazioni, alla musica che avevano appena ascoltato. Ebbene, sempre i voti andavano da 4 a 9. Allora ho chiesto: ma che vuole dire, questo? Che non c’è oggettività, ma solo soggettività? Che anche noi critici, che dovremmo capire di più dove è il bello e il brutto, invece siamo uguali a tutti gli altri?

Hai detto che tuo fratello Paolo è musicista professionista, e che suoni anche tu.

Suonicchio ad orecchio la batteria, solo per diletto e non ho mai studiato. Ho avuto diversi gruppi, tra cui i Fagiani, di cui facevano parte alcuni degli intellettuali più importanti di Reggio: Gino Ruozzi, Daniele Benati, Maurizio Magri, Giorgio Messori, Ivan Levrini e Paola Ghirri, moglie di Luigi, uno dei più grandi fotografi del mondo. Per alcune delle nostre canzoni ci ha scritto i testi Gianni Celati. Mica scherzavamo! Poi, con un mio gruppo jazz andiamo in giro ad accompagnare letture dei miei racconti. In passato mi hanno letto Vito, Ivano Marescotti, lo scrittore Paolo Nori, accompagnati di volta in volta da Uri Caine, Gianluca Petrella, la Cosmic Orchestra, Danilo Rea, Antonello Salis, Furio di Castri.

Veniamo al tuo ultimo libro, “Il trombonista innamorato e altre storie di jazz”, dove elementi biografici e comici si mescolano. Mi parli di John Ferro, di com’è nata l’idea di questo libro e di come hai lavorato?

L’idea di John Ferro m’è venuta dopo avere scritto tutti i racconti. Parlando con Daniele Benati, scrittore e traduttore, mio carissimo amico, è saltato fuori che sarebbe stato opportuno mettere una cornice, la classica cornice “alla Decamerone”. Così ho inventato il critico John Ferro che in un convegno parla dei suoi jazzisti preferiti, ognuno poi corrispondente a un racconto. Dato che sono racconti un po’ strampalati, ho raffigurato John Ferro come critico che per motivi caratteriali va fuori di carreggiata e dice cose, appunto, strampalate. L’idea del libro m’è venuta dopo avere letto il libro di Giuseppe Pontiggia “Vite di uomini non illustri”, in cui le vite di questi uomini vengono descritte nella loro comune quotidianità. Anche per i jazzisti ho voluto applicare questo approccio, cogliendoli in momenti della loro vita quotidiana, che non sempre ha a che fare con la musica; ho avuto il malcelato fine di contrapporli al romanticismo esasperato di Geoff Dyer del suo celebre “Natura morta con custodia di sax”, dove i jazzisti vengono dipinti esclusivamente come poeti maledetti di una Bohème decadente e un po’ troppo, per me, stucchevole. Del resto uno scrive (è perlomeno il mio caso) perché quello che scrive è ciò che vorrebbe leggere come lettore. Per costruire i racconti sono partito da due punti diversi. Il primo, da fatti veramente accaduti, che poi ho ampliato e romanzato, quindi inventato. Il secondo, da cose che sono capitate a me e che ho trasportato nel mondo dei jazzisti. Quindi ci sono parti veramente successe e altre completamente inventate (ma che ho cercato di rendere veritiere) con percentuali variabili e diverse per ogni racconto. Naturalmente dentro ci ho messo molte delle cose che penso io, non solo sul jazz e la musica. Spesso con un approccio paradossale e ironico.

I personaggi dei tuoi racconti corrispondono ai tuoi jazzisti preferiti, hai scelto un criterio particolare o come hai proceduto?

Sono tutti dei giganti del jazz, pur se alcuni celeberrimi e altri meno conosciuti, e di conseguenza sono tutti miei preferiti. Il criterio di scelta è derivato dalla casualità: più che dalle figure dei protagonisti in sé, da piccoli fatti e aneddoti loro capitati realmente che mi hanno stimolato l’immaginazione (per esempio l’incontro di boxe a cui assistono Count Basie e John Hammond in “L’incontro del secolo”, per il quale ho fatto anche ricerche storiche accurate). Oppure, come ho detto prima, da fatti accaduti a me, che ho poi trasferito in ambienti jazzistici.

“È risaputo che Ornette Coleman non si intendeva di musica”, scrivi nel racconto “La potenza del DNA”, protagonista Eddie Blackwell. Mi spieghi?

Non bisogna prendere i miei racconti come fossero saggi musicologici. Sono semplici racconti dove vige, come nelle poesie, la licenza poetica, narrazioni che si basano su iperboli e paradossi e in cui ho cercato di far risaltare il parlato e il pensiero comune. Spesso ho volutamente messo asserzioni perentorie completamente contrarie l’una all’altra (per esempio, nel racconto su Blackwell da te citato, do ragione a chi crede che il DNA sia fondamentale per la formazione di un artista, mentre nel racconto su John Coltrane do ragione a chi crede che siano invece più importante lo studio e l’applicazione). Quindi nell’affermazione (che, attenzione! viene proferita da John Ferro, un personaggio inventato, con tutti i suoi difetti evidenti) “è risaputo che Ornette Coleman non si intendeva di musica”, rientrano tutte queste cose. D’altra parte è una affermazione non peregrina, che ha una forte dose di verità. Lo ha candidamente più volte confessato lo stesso Ornette Coleman in varie interviste (anche a me, in una di queste, pubblicata su Musica Jazz nel 1995 o giù di lì). Lui diceva che le sue erano partiture non di note musicali, ma di sentimenti. Il sistema armolodico non lo ha mai spiegato “scientificamente”, non è un insieme di regole atte a costruire un sistema preciso, tanto che nessuno sa bene cosa sia, nessuno ha saputo trasformarlo in proprie composizioni e improvvisazioni, perché le regole sono completamente aleatorie. Lo ha potuto fare solo Ornette. Ma questo mica vuole dire che Ornette sia inferiore come artista, anzi, il contrario. A suffragare la verità di questa asserzione, messa con valore di paradosso nel racconto, è il fatto che a essere “spiazzati” dalla musica sorprendente di Ornette sono stati due jazzisti fra i più “avanzati” e aperti di quella metà degli anni Cinquanta, Miles Davis e Charles Mingus, proprio perché non riuscivano a capirne le regole. In ogni caso, verità o falsità, non è che sia proibito scherzare sui grandi uomini, non è che ci sia lesa maestà, che ci sia il divieto di calpestare le aiuole.

Nel medesimo racconto tiri in ballo anche il ruolo, nella storia dell’arte, di quelli che tu chiami artigiani…

Sì, ho tirato in ballo l’importanza della funzione degli artigiani (cioè degli artisti cosiddetti minori) perché da una parte mi sembrava, letterariamente, un buon sostegno alle teorie, sballate o meno che siano, messe dentro al racconto in rapporto alla figura di Blackwell come personaggio eminentemente letterario; dall’altra parte perché non è per niente un’idea campata in aria, molti studiosi di estetica e di sociologia (soprattutto in campo marxista) hanno sostenuto l’importanza degli artisti minori e di conseguenza degli artigiani. Uno su tutti, Arnold Hauser, con i suoi “Storia sociale dell’arte” e “Teorie dell’arte”, due classici.

Ti annoveri tra gli artigiani, nel campo della scrittura?

Non ci ho mai pensato, ma se ti devo rispondere, certo, mi annovero con grande onore fra gli artigiani.

Le opere importanti del jazz vengono fatte sempre prima dei trent’anni, scrivi, mentre noi che ne scriviamo (voi in particolare!) siamo molto più stagionati. Cosa ne pensi?

Ti ripeto che “Il trombonista innamorato” è un libro di narrativa, non è un saggio musicologico, e ti rimando a quello che dice lo stesso John Ferro nella sua prolusione iniziale, cioè che i racconti sono da prendersi con le molle. Quindi le asserzioni che vi ci si trovano (come questa da te ricordata) sono messe tutte a fini narrativi (e, per di più, paradossali e sarcastici). Ciò non toglie che spesso queste asserzioni perentorie abbiano una loro verità (come quella da te prima ricordata su Ornette). Anche in questo caso è inoppugnabilmente vero che in gioventù si è più creativi che in vecchiaia, in tutti i campi, ma ancor di più nel campo dell’arte. Ma non è una regola fissa, ci sono un sacco di eccezioni, e spesso dipende dai periodi e dai luoghi e dai campi di azione. Per “noi” critici, che non dobbiamo “creare”, ma solo formulare pensieri su lavori creati da altri, forse diventa più importante aumentare il bagaglio di conoscenze, non solo musicali, per potere poi esprimere a maggior ragion veduta giudizi di valore. E per questo ci vuole tempo, quindi si tende a diventare vecchi. Importante è, diventando vecchi, cercare di rimanere ancorati al presente, non guardare solo indietro al “proprio” passato. Mai però la critica dei critici anziani raggiunge la pericolosità della critica dei critici giovani che del passato non sanno niente, però pensano di sapere tutto loro.

E se, come diceva Armstrong, che citi in apertura, “Il jazz, se uno non lo capisce da solo, è inutile che glielo spieghi io”, non c’è nulla da capire, è una questione epidermica, di stomaco, di attitudine e basta, un orecchio non può e non deve essere educato? Nel libro mi è parso di cogliere, sottotraccia, ma nemmeno troppo l’idea che i critici non debbano poi prendersi troppo sul serio.

Questo è un tema che apre a mille considerazioni, porterebbe ad aprire mille porte e parlare con mille condizionali. In due parole, è logico che l’asserzione di Armstrong, tranchant, ha in sé una seppur piccola dose polemica. Io l’ho adoperata certo anche per sottolineare il fatto che il jazz ha peculiari caratteristiche che non sono spiegabili attraverso la scrittura musicale o le parole; quindi, per saper individuare queste caratteristiche (e saperne godere) bisogna arrivarci da soli. Ma ciò non esclude l’educazione dell’orecchio, come dici tu, anzi la tiene in massima considerazione, perché è solo attraverso l’ascolto (o la pratica, o ambedue) che si arriva al risultato voluto. Il percorso può essere lungo. Armstrong voleva dire: non è che tu, ignaro di cosa sia il jazz, vieni da me per fartelo spiegare pensando di capirlo in quattro e quattr’otto. Quindi da una parte è importante l’attitudine, dall’altra è importante proprio il contrario di quanto tu paventi, ossia l’ascolto, lo studio, la conoscenza, l’informazione, il confronto, cioè proprio l’educazione dell’orecchio.

Quello che poi penso dei critici è uguale a quello che penso di ogni persona che abbia attività intellettuale: sarebbe certo meglio non prendersi troppo sul serio, nel senso di non arrivare a darsi delle arie da pavone (comunque fra i critici di jazz, al contrario che in altri campi, ci sono pochissimi “tromboni”, come Totò aveva chiamato l’onorevole Trombetta). Nel libro, il mio continuo tirare in ballo i critici in modo parodistico è comunque un modo per rimarcare la loro possibile fallacia, sottolineandone le opinioni in disaccordo (uguale a come lo sono le opinioni dei “semplici” ascoltatori) e l’agire per scopi extra-critici, come la carriera e la notorietà.